Richard G. und Willi T. und die „Volksgemeinschaft“

Ein junger Mann wollte im Nationalsozialismus als Lehrer und Akademiker Karriere machen. Er hatte kein Problem mit der NS-Ideologie. Ein anderer war Bergmann und hatte vermeintlich auch keins. Die NS-Dikatur jedoch sehr wohl, denn beide waren homosexuell. Beide kamen in das Konzentrationslager Dachau, aber aus unterschiedlichen Gründen.

Ein junger Mann, studierter und promovierter Romanist und Mittelschullehrer, sah sich selbst als Teil der sogenannten „Volksgemeinschaft“ im Nationalsozialismus. In ihr wollte er erfolgreich sein und von ihr wollte er anerkannt werden. Dabei hatte er weder mit der 1933 errichteten Diktatur noch mit der Ideologie des Nationalsozialismus ein Problem. Er war mit Mitglied in der NSDAP. Doch diese hatte sehr wohl eins mit ihm: Als Homosexueller wurde er verfolgt, verhaftet und in ein Konzentrationslager eingewiesen. Jedoch wurde er nicht mit dem rosa Winkel im NS-Lagersystem belegt, das ihn als Homosexuellen ausgewiesen hätte. Auch hier hat man es mit besonderen Haftgründen und damit in Beziehung stehenden Haftorten zu tun.

Die verschiedenen Farben dienten der SS zur Kategorisierung der Häftlinge in einem Konzentrationslager. Quelle: USHMM

Richard G. trug im Konzentrationslager Dachau einen grünen Winkel, der ihn als sogenannten „Berufsverbrecher“ auswies. Richard G. wurde in Sulzbach-Altenwald geboren. Er durchlief dort die Grundschule und besuchte für ein Jahr in Sulzbach das Real-Gymnasium bis sein Vater, ein Bergrevierinspektor in Folge des Vertrags von Versailles, der die Saar-Gruben unter französische Domanialverwaltung stellte und ihn daher arbeitslos machte, mit seiner Familie nach Essen zurückkehren musste.

Geboren in Sulzbach-Altenwald, promovierter Romanist, stigmatisiert als „Berufsverbrecher“

In Essen-Altenessen setzte Richard G. seine Schulausbildung am Real-Gymnasium in Essen-Altenessen fort und bestand dort 1927 sein Abitur. Richard G. studierte in Münster, Köln, Marburg und Paris Romanistik Anglistik. Er schrieb eine Dissertation über Romain Rolland als Dramatiker. Er wurde am 18. Oktober 1933 an der Universität Münster promoviert. Zudem erwarb er in Münster die Mittelschullehrerprüfung. Er wurde Studienreferendar an einem Real-Gymnasium in Essen-Bredeney und entwickelte für die Kulturabteilung der NSDAP Fremdsprachenkurse. Er war damals bereits Parteimitglied geworden. Er gehörte dem NS-Lehrerbund an und erkundigte sich in den Ortsgruppen der Hitler-Jugend nach Interessenten für Fremdsprachenkursen. Dabei kam es zu einem Vorfall, der sein bislang scheinbar intaktes Leben veränderte. Bei einer Besprechung mit zwei Auszubildenden berührte er beide dem Anschein nach am Oberschenkel. Ob das versehentlich geschah, blieb offen, jedoch meldeten die beiden jungen Männer den Vorfall ihren HJ-Führern. Zur selben Zeit übernachtete er nach einem Gaststättenbesuch mit reichlich Alkohol bei einem Referendarskollegen im selben Bett. Er versuchte sich diesem zu nähern, wurde ab- und danach aus der Wohnung verwiesen. Beide Vorfälle wurden angezeigt. Richard G. musste sich vor Gericht verantworten. Bei dem zweiten Vorfall gab er an, stark betrunken gewesen zu sein. Zwei Gutachter bestätigten dies, und er wurde freigesprochen. Im Fall der beiden Jugendlichen wurde er wegen „beleidigendem Verhalten“ zu sechs Wochen Haft verurteilt, wogegen er und die Staatsanwaltschaft Berufung einlegten. Er wurde schließlich wegen Beleidigung in zwei Fällen und „unzüchtigem Verhalten“ nach § 175 zu vier Monaten Haft, die 1935 verbüßte.

Aus der sogenannten „Volksgemeinschaft“ ausgesondert: von nun an „Gemeinschaftsfremder“

Aufgrund der Haftstrafe wurde er als „Berufsverbrecher“ geführt. Aus dem Mitglied der sogenannten „Volksgemeinschaft“ wurde ein sogenannter „Gemeinschaftsfremder“, dem die Polizeiliche Sicherungsverwahrung drohte. Hier zeigte sich überdeutlich, wie es um das Menschenbild im Nationalsozialismus bestellt war: Der Einzelne zählte nicht, nur die Gemeinschaft.“ Und die ihr zugrundeliegende Ideologie duldete keine Abweichung, worauf der Historiker Wolfgang Benz im Zusammenhang mit dem Begriff der „Gemeinschaftsfremden“ hingewiesen hat:

„Ein Regime, dessen Ideologie sich auf das Recht des Stärkeren, Freund-Feind-Denken und den Anspruch universaler Verfügbarkeit über Menschen gründete, musste der Disziplinierung und Formierung der Gesellschaft besondere Aufmerksamkeit widmen. Ausrichtung, weltanschauliche Schulung waren die Vokabeln dafür. Dem stand die Ausgrenzung, Unterdrückung und Verfolgung von „Fremden“, ideologischen Gegnern, von allen gegenüber, die nicht dazu gehören wollten oder sollten.“ (Benz 2016, S. 11)

Richard G. floh nach Paris, um der ihm als sogenanntem „Berufsverbrecher“ drohenden „Polizeilichen Vorbeugehaft“ zu entgehen. Dort arbeitete er als Kaufmann und war Jahre später wieder auf der Flucht, als die Wehrmacht im Mai 1940 Paris einnahm. Er ging nach Norditalien, wohl Tirol, denn er wurde in Innsbruck verhaftet und aufgrund seiner Vorstrafen am 13. Mai 1943 in das Konzentrationslager Dachau eingewiesen. Dort trug er grünen Winkel, der ihn als „Berufsverbrecher“ auswies, was ihn, den Homosexuellen rettete.

Lagertor des ehemaligen Konzentrationslagers Dachau. Foto: LpB Saarland

Er wurde „Stubenältester“ und trug damit Verantwortung für die Unterkunft und die dort untergebrachten Häftlinge. Das hieß für ihn, der Teil einer Gemeinschaft sein wollte, die ihn verstoßen hatte, sich extrem an die Bedingungen des Konzentrationslagers anzupassen, um zu überleben, aber auch dafür für seine Mitgefangenen zu sorgen. Richard G. überlebte und blieb noch ein Jahr nach der Befreiung von Dachau am 29. April 1945 ein Jahr dort. Er wohnte bei einer Dachauer Familie, arbeitete als freiberuflicher Fremdsprachenkorrespondent und erstellte Lernmaterialien für die englische Sprache.

Befreiung und Hoffnung auf einen Neubeginn im Saarstaat

Um 1946 kehrte Richard G. zu seinen mittlerweile in Quierschied im Saarland lebenden Eltern zurück. Dort und in Saarbrücken versuchte er sich als Fremdsprachenlehrer und Korrespondent. Offenkundig kam er in Kontakt mit dem damaligen Kultusminister Emil Straus. Wie er in einem Brief vom 25.08.1946 an seine ehemalige Gastfamilie in Dachau schrieb, werde er alsbald bei der Regierung als Oberschulrat und Dezernent für Höhere Schulen eintreten. Auf diese Briefe aus dem Privatbesitz dieser Familie aus Dachau konnte Dieter Wever, der Autor des Gedenkblattes für Richard G. zurückgreifen, das die Universität Münster in der Reihe „Flurgespräche“ aufgelegt hat. Diese Reihe gedenkt ehemaligen Lehrenden und Studierenden der Universität, die Opfer des Nationalsozialismus wurden. Daraus wurden die hier verarbeiteten Informationen zum Leben von Richard G. entnommen.

Richard G. wurde jedoch 1952 aus dem Saarland ausgewiesen. Hier gilt es noch, die Gründe zu recherchieren. Dazu will der Vektor.Blog anregen. Feststeht jedoch, dass zu diesem Zeitpunkt Emil Straus bereits aus seinem Amt als Kultusminister entlassen worden war und daraufhin als Kulturattaché in Paris tätig. Die Pläne im damaligen Saar-Staat waren somit zerschlagen. Als er nach seiner Rückkehr in die Bundesrepublik einen Personalausweis beantragen wollte, erfuhr er von der Aberkennung seines Doktortitels aufgrund seiner Haftstrafen im Jahr 1937. Wohlgemerkt: Richard G. hatte ordnungsgemäß promoviert. Doch die Nationalsozialisten hatten ihm diesen aufgrund seiner Homosexualität aberkannt. Das änderte sich auch in der Bundesrepublik nicht. Er hatte bei der Abfassung nicht betrogen oder von anderen abgeschrieben. Richard G. arbeitete in diesen Jahren wieder als Kaufmann. 1954 kam er noch einmal wegen Paragraph 175 vor Gericht, wobei er dieses Mal zugab, homosexuell zu sein. Er kam erneut in Haft. Das verhinderte endgültig, dass er seinen Doktortitel zurückerhielt. Als er dennoch den, durch eine wissenschaftliche Arbeit erworbenen Titel führte, wurde er deswegen zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Er starb in einem Lungensanatorium in Bayern im Jahr 1967.

In der Bundesrepublik Deutschland: Kein Ende der Stigmatisierung, keine Wiedergutmachung

Richard G. wurde nie entschädigt oder rehabilitiert. Man sollte bei seinem harten, von falschen Hoffnungen, Verzweiflung und von Terror und Not erwirkten Anpassung nicht von „Schicksal“ sprechen, denn was ihm aufgrund seiner sexuellen Orientierung widerfuhr, ist auf den mit der NS-Diktatur etablierten Unrechtsstaat zurückzuführen. Dazu sagt Julia Hörath mit Blick auf die Stigmatisierung, Verfolgung und Internierung von sogenannten „Berufsverbrechern“ und „Asozialen“ im Nationalsozialismus: „Dabei handelt es sich nur noch nach der Form, nicht mehr der Substanz nach um Recht.“ (Hörath 2017, S. 89)

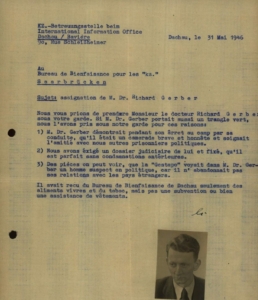

Auch nach 1945 gab es kein Recht, das ihn schützte oder rehabilitierte. Die Stigmatisierung und die Verfolgung für homosexuelle Menschen waren noch lange nicht beendet. Das galt auch für diejenigen, die im Konzentrationslager mit dem grünen Winkel belegt worden waren, und sie als sogenannte „Berufsverbrecher“ auswies. Darüber war sich Richard G. im Klaren, als er um Entschädigung einkam. Dazu verfasste er ein Schreiben, als dessen Absender jedoch die Betreuungsstelle beim International Information Office bei ehemaligen Konzentrationslager Dachau angegeben wurde. G. war dort noch ein Jahr nach der Befreiung des Lagers am 29. April 1945 geblieben. Da er sich in dieser Zeit offenkundig um die Betreuung der ehemaligen Häftlinge kümmerte und daher auch mit Verwaltungsaufgaben befasst war, ist die Annahme naheliegend, dass er der Urheber des Schreibens vom 31. Mai 1946 war. Zumal er als studierter Romanist Französisch beherrschte und nur zu gut in eigener Sache argumentieren vermochte.

Bittschreiben um Wiedergutmachung für die Haft im Konzentrationslager Dachau: Quelle: Arolsen Archives DocID_90415526

Das in den Arolsen Archives erhaltene Schreiben legt nahe, dass dessen Autor Richard Gerber war, denn die Argumentation zeigt, dass der Verfasser des Schreibens wusste, dass ein Träger eines grünen Winkels keinen Anspruch auf Entschädigung hatte.

„Bienfaisance“, nicht „Réparation“: Bitte um Wohltätigkeit, kein Recht auf Entschädigung

Richard G. musste daher Argumente liefern, die für eine Entschädigung sprechen, obwohl er einen grünen Winkel trug. Er gab dafür drei Gründe an: Erstens habe er ein gutes Verhältnis zu den politischen Gefangenen gehabt und mit ihnen in Freundschaft verbunden. Zweitens habe er keine Vorstrafen. Drittens sei er unter Verdacht der Gestapo geraten, weil er seine Kontakte zum Ausland nicht hatte aufgeben wollen. Das war nicht richtig, da er wusste, dass er wegen Verstoßes gegen den Paragraphen 175 in Haft gewesen war. Aber dann hätte er einen weiteren Verdacht auf sich gelenkt und sich in die Nähe eines rosa Winkels gerückt. Er hätte nur ein Stigma gegen das andere getauscht. Daher musste er unbedingt jegliche Vorstrafe verneinen. Auch die Wortwahl ist ungewöhnlich. Er bat um „Bienfaisance“, was in der deutschen Übersetzung „Wohltätigkeit“ heißt. Die korrekte Bezeichnung war „Entschädigung“ für erlittene Schäden am wirtschaftlichen Fortkommen, der Ausbildung oder an der Gesundheit. Dann hätte es „Réparation“ lauten müssen. Richard G. war Romanist und sich zudem durch die Arbeit in einem Büro, das sich den ehemaligen Häftlingen annahm, der Bedeutung des Begriffs „Entschädigung“ bewusst. Jedoch gab es bislang in den Besatzungszonen, in die Deutschland nach 1945 aufgeteilt worden war, noch kein Gesetz, das die Entschädigung der Opfer des Nationalsozialismus letztgültig regelte. Im Saarland wurde erst am 25. April 1947 die Wiedergutmachung bzw. die Anerkennung derjenigen als Opfer der Nationalsozialismus möglich. Es schloss diejenigen ein, die vor dem 30. Januar 1933 ihren Wohnsitz im Saarland hatten. Das Gesetz zur Wiedergutmachung, genauer das „Gesetz für die Wiedergutmachung der den Opfern des Nationalsozialismus zugefügten Schäden“ wurde am 31. Juli 1948 (Amtsblatt des Saarlande 1948, S. 1122) verabschiedet. Seit 1953 galt in der Bundesrepublik Deutschland das Bundesentschädigungsgesetz (BEG) 1953. Es schloss ausländische Zwangsarbeiter:innen, Sinti und Roma, Opfer der NS-Euthanasie, Zwangssterilisierte, Kriegsdienstverweigerer und Deserteure und Homosexuelle aus. Ebenso konnten die sogenannten „Asozialen“ und „Berufsverbrecher“ keinen Antrag auf Anerkennung als „Opfer des Nationalsozialismus“ stellen. Sie wurden erst nach allen anderen Opfergruppen im November 2020 als „Opfer des Nationalsozialismus“ anerkannt.

Weder Rosa noch Grün: Homosexuelle galten nicht als Opfer des Nationalsozialismus

Richard G. bat um Geld und um einen Zuschuss für Kleidung. Zugleich gab er an, dass man ihm in Dachau mit Lebensmitteln und Tabak unterstützt habe. Er bat, dass man sich ihm gegenüber „wohltätig“ zeigte. Er verlangte keine Entschädigung für die Jahre im Konzentrationslager. Ihm war klar, dass er aufgrund seiner Stigmatisierung als Träger des grünen Winkels keine erhalten würde. Auch Willi T., der wie Richard G. in Sulzbach-Altenwald geboren wurde, stellte nie einen Antrag auf Entschädigung. Er musste einen rosa Winkel tragen, der ihn als Homosexuellen markierte.

Er war drei Jahre älter als Richard G., der mit 11 Jahren das damalige Saargebiet verlassen hatte. Willi T. lebte im Ortsteil Schnappach und arbeitete als Bergmann. Alle wussten offenbar in diesem kleinen Dorf, dass er homosexuell war. Doch das wurde nicht thematisiert. Er wurde jedoch „das Mädchen“, wohl eher im örtlichen Dialekt „S’Mäde“ genannt. Ein Zeitzeuge erinnerte sich, dass er auf eine pointierte Art sprach, die – in früheren Jahren – gerne eingesetzt wurde, um homosexuelle Männer übertrieben darzustellen. Das schien weitgehend akzeptiert zu sein. Jedoch gab es auch Ausfälle gegen ihn. So soll er von Arbeitskollegen einmal aus dem Bus geworden worden sein. Diese Informationen hat Klaus Riexinger, einer der Gründer Gedenkstätte KZ Kochendorf vor Ort in Sulzbach gesammelt. Dafür sprach er mit der Sulzbacher Stadtarchivarin Rita Lampel-Kirchner und mit dem Zeitzeugen und gebürtigen Sulzbacher, dem 2016 mit 101 Jahren in Basel lebenden Heinz Antes. Diese Informationen gingen in ein im Jahr 2018 von ihm verfasstes Biogramm ein, das er dem Vektor.Blog freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Darin heißt es in der Darstellung von Klaus Riexinger:

„T. wurde am 23. Oktober 1941 wegen seiner Homosexualität verhaftet und ins Gefängnis nach Saarbrücken gebracht. Von hier wurde er am 28. Januar 1942 nach Frankfurt-Preungesheim überstellt. Am 7. Juni 1943 kam T. unter der Matrikelnummer 4001 und dem rosa Winkel ins KZ Natzweiler und von dort ein Jahr später am 29. Juni 1944 ins Natzweiler Außenlager Thil-Longwy in Lothringen.

Modell des Außenlagers des KZ Natzweiler in Thil-Longwy. Foto: Frank Schroeder

Als das Außenlager Anfang September 1944 vor den vorrückenden Alliierten geräumt wurde, kam T. zusammen mit einem Transport von 861 Häftlingen am 3. September 1944 in das neu in Betrieb genommene Natzweiler Außenlager Kochendorf bei Heilbronn. Aus diesem Lager liegt der einzige Zeitzeugenbericht aus der Zeit seiner KZ-Haft vor. Der ungarische Jude Kelman Berkowicz (Matrikel 17956) berichtete, dass er zwei Wochen nach der Ankunft in Kochendorf zusammen mit seinem Bruder zur Arbeit in der Küche eingeteilt worden war. Der Chef sei ein deutscher homosexueller Häftling gewesen, der auch schon in Thil-Longwy dabei war. Berkowicz sagte, dass der Häftling ihm und seinem Bruder geholfen habe. (…) Als das Außenlager am 30. März 1945 geräumt wurde, kam T. nach einem verlustreichen Todesmarsch am 8. April 1945 ins KZ Dachau. Hier wurde er von der US-Armee am Ende des Monats befreit. Ein Krankenzug („train sanitaire Lyon“) brachte T. am 7. Juni 1945 zurück nach Schnappach. Einige Einwohner Schnappachs wussten von dessen KZ-Haft, doch darüber sei am Ort nicht gesprochen worden, berichtete ein Zeitzeuge, der zudem erfahren hatte, dass es T. im KZ „nicht schlecht“ ergangen sei. Dafür spricht, dass die SS T. – vermutlich als Funktions-Häftling – in Kochendorf in der Küche einsetzte, obwohl es nahegelegen hätte, ihn als Bergmann für die schwere Arbeit im Bergwerk einzuteilen.“

Luftaufnahme der US-Armee vom 14.03.1945. Quelle: Bad Friedrichshall, Band 2, Bad Friedrichshall 1966. S. 341

Klaus Riexinger berichtet weiter, dass Willi T. keinen Antrag auf Wiedergutmachung gestellt hat. Er starb 1979 in Saarbrücken. Auch das Leben dieses Mannes blieb nach 1945 mit dem Stigma belastet, homosexuell zu sein. Dazu kam der Vorwurf, ein Kapo bzw. Funktionshäftling im Konzentrationslager gewesen zu sein und damit zu den Tätern und Nutznießern gehört zu haben.

Dieser Vorwurf haftete auch den Trägern von grünen Winkeln an, so auch Richard Gerber, der als „Stubenältester“ in seiner Baracke mit der SS zusammenarbeiten musste. Dass in beiden Fällen damit auch ein Schutz der Betreffenden vor dem Terror gegeben war, dem insbesondere Homosexuelle ausgesetzt waren, wurde lange nicht bedacht. Damit wirkte auch der Terror der SS nach 1945 weiter, indem deren Opfer noch als Täter erschienen und damit jeglichen Anspruch auf Entschädigung vermeintlich verwirkt hatten. Auch deshalb versuchten es viele der Betroffenen erst gar nicht, einen Antrag auf Entschädigung zu stellen. Wohlmöglich war es auch so im Falle von Willi T.

Das Stigma brechen: Erinnern an die vernachlässigten Opfer des Nationalsozialismus

Dass diese Gruppe der sogenannten „Asozialen“ und „Berufsverbrecher“ wegen ihres Einsatzes als Funktionshäftling bzw. Kapo nach 1945 zu Unrecht als Täter wahrgenommen wurden und damit einer fatalen Täter-Opfer-Umkehr erlagen, darauf hinzuweisen, hat sich der Politik- und Sozialwissenschaftler Professor Frank Nonnenmacher zur Aufgabe gemacht.

Frank Nonnenmacher gründete mit anderen zusammen den Verband für das Erinnern an die verleugneten Opfer des Nationalsozialismus e.V.

Sein Onkel Ernst Nonnenmacher war einst als „Asozialer“ stigmatisiert, verfolgt und in einem Konzentrationslager inhaftiert gewesen. Auch er wurde dafür in der Bundesrepublik nicht entschädigt. Frank Nonnenmacher strengte mit anderen, darunter Wissenschaftler, Gedenkstättenleiter:innen, Kulturschaffenden und weitere Vertreter:innen der Zivilgesellschaft eine Petition an. Sie führte dazu, dass im Dezember 2020 die ehemals mit schwarzen und grünen Winkeln während ihrer KZ-Haft stigmatisierten Menschen als Opfer des Nationalsozialismus anerkannt wurden. Dazu gründete er einen Verein, der sich um die Erinnerung an die vernachlässigten Opfer des Nationalsozialismus sorgt. Es ist der „Verband für das Erinnern an die verleugneten Opfer des Nationalsozialismus“ (VEVON) e.V. Im Jahr 2000 hatte der Bundestag die in Konzentrationslagern inhaftierten Homosexuellen offiziell als Opfer des Nationalsozialismus anerkannt. Auch sie waren nicht zu Recht in einem Konzentrationslager. Es war ein ebenso großes Unrecht wie bei allen anderen Menschen, die man an diese Orte gebracht hatte. Es gibt kein Recht in einem Unrechtsstaat.

Literatur:

- Wolfgang Benz: Deutsche Gesellschaften und ihre Außenseiter. In: Gemeinschaftsfremde. Zwangserziehung im Nationalsozialismus, in der Bundesrepublik und der DDR. Berlin 2016. S. 9-31.

- Achim Becker: Die Akten der Betreuungsstelle für politisch Geschädigte bei der Stadt Völklingen. Reihe „Völklinger Schätze“, Ausgabe 01/2020, Heft 7

- Michael Busemann: „Den Opfern des Faschismus“. Unvollständige Beobachtungen zur saarländischen „Wiedergutmachung“. In: Die Last aus tausend Jahren. NS-Vergangenheit und demokratischer Aufbruch im Saarstaat. Herausgegeben von Ludwig Linsmayer, Peter Wettmann-Jungblut. Saarbrücken 2013. S. 80-111, S. 399-403.

- Christian Goschler: Wiedergutmachung. Westdeutschland und die Verfolgten des Nationalsozialismus 1945-1954. München 1992.

- Julia Hörath: „Asoziale“ und „Berufsverbrecher“ in den Konzentrationslagern 1933 bis 1938. Göttingen 2017.

- Yvonne Kempf: Wiedergutmachung im Saarland. In: Jahrbuch für Westdeutsche Landesgeschichte, 17, 1991. S. 241ff.

- Gerd Kühling: Erinnerung an nationalsozialistische Verbrechen in Berlin. Verfolgte des Dritten Reiches und geschichtspolitisches Engagement im Kalten Krieg 1945-1979. Berlin 2016.

- Rainer Möhler: Entnazifizierung in Rheinland-Pfalz und im Saarland unter französischer Besatzung von 1945-1952. Mainz 1996

- Frank Nonnenmacher: Die Nazis nannten sie „Asoziale“ und „Berufsverbrecher“. Geschichten der Verfolgung vor und nach 1945. Frankfurt/Main u.a. 2024

- Nikolaus Wachsmann: KL. Die Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. München 2016