Der Vorwurf der Arbeitsverweigerung oder des Arbeitsvertragsbruchs wurde mit der Einweisung in ein Arbeitserziehungs- oder ein Konzentrationslager bestraft. Dort wurden die Betroffenen mit dem schwarzen Winkel als sogenannte „Asoziale“ aber auch mit einem roten Winkel als politische Häftlinge markiert. Diese Zuordnung entschied am Ende darüber, ob ein Mensch eine Entschädigung erhielt oder nicht.

Arbeitnehmer:innen war es zur Zeit des Nationalsozialismus nicht erlaubt, die ihnen zugewiesene Arbeitsstelle zu wechseln. Wer es dennoch tat und eigenmächtig seinen Arbeitsplatz wechselte und die ihm erteilte Arbeit verweigerte, musste mit der Verhaftung und der Einweisung in ein Konzentrationslager rechnen. Stefan M. aus Websweiler bei Homburg wurde als Hilfsarbeiter in der Landwirtschaft eingesetzt. Das war harte Arbeit, die schlecht bezahlt wurde. Das wollte der 19-jährige nicht mehr hinnehmen und blieb der Arbeit fern. Da er damit gegen die Vorgaben des Arbeitsamtes handelte und seinem Arbeitgeber, einem Landwirt eine billige Arbeitskraft abhandenkam, wurde er wegen Arbeitsvertragsbruch von der Gestapo verhaftet und in Schutzhaft genommen. Dieser Vorgang zeigt, wie eng hier die Kripo und die ab 1941 im Bereich der Arbeitserziehung aktive Gestapo mit den Arbeitsämtern, aber auch im Fall von Empfängern von Fürsorgegeldern mit den Sozialbehörden zusammenarbeiteten. Die Bedeutung des Arbeitsamtes ist daher im Fall von Verhaftungen und der Einweisung ein Konzentrations- oder Arbeitserziehungslager nicht zu unterschätzen.

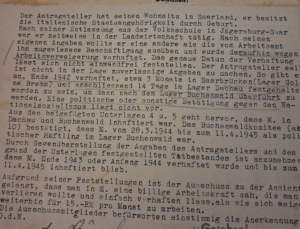

Der Fall von Stefan M. zeigt, welche schwerwiegenden Folgen sein Entschluss hatte, sich um eine bessere Arbeit zu bemühen, die ihn persönlich ausfüllte und ihm ein berufliches Fortkommen gewährte. Obwohl er in dem Dorf bei Homburg/Saar geboren wurde, hatte Stefan M. die italienische Staatsbürgerschaft, da sein Vater Italiener war. In seiner Landesentschädigungsakte (LA SB, LEA 13970) gibt er an, dass er einen technischen Beruf hatte erlernen wollen. Entgegen seiner Bitte, ihm eine Arbeit zu geben, die seinem Berufswunsch entsprach, musste er als Hilfsarbeiter in der Landwirtschaft bleiben. Das wollte er nicht mehr hinnehmen und suchte sich auf eigene Initiative einen neuen Arbeitsplatz. Daraufhin wurde er Ende Dezember 1943 oder – genaue Angaben fehlen – Anfang Januar 1944 verhaftet und in Schutzhaft genommen. Er kam für mehrere Wochen in das Gestapo-Lager Neue Bremm. Von dort führte ihn sein Haftweg nach Karlsruhe und in das KZ Schömberg im Zollern-Alb-Kreis, einem Außenlager des Konzentrationslagers Natzweiler. Die von Stefan M. gemachten Angaben hierzu sind ebenfalls ungenau und harren einer Überprüfung. Fest steht, dass er am 28. Januar 1944 in das Konzentrationslager Dachau eingewiesen wurde. Zwei Monate später wurde er in das Konzentrationslager Buchenwald verlegt. Dort wurde er am 11. April 1945 befreit.

„Arbeitsverweigerung“ als vermeintlich politisches Motiv

Auch Gottfried L. aus Kutzhof bei Heusweiler wollte in einem Bergwerk lieber als Techniker tätig sein, keinesfalls jedoch wollte er als Hauer in einem Bergwerk einfahren. Doch die Grubenverwaltung entschied, dass er unter Tage arbeiten musste. Daraufhin verweigerte er die Arbeit, obwohl er bereit war, an jedem anderen Ort in einem Kohlenbergwerk zu arbeiten. (Mallmann/Paul, 1991, 358-359). Daraufhin wurde der Zwanzigjährige wegen „Arbeitsverweigerung“ verhaftet und kam am 17.04.1942 in das Konzentrationslager Dachau. Er wurde dort als „Schutzhäftling“ registriert. Dort verstarb er am 04.02.1943 an Unterleibstyphus (Arolsen Archives, DocID_10173347). Er bzw. seine Angehörigen wurden entschädigt. (LA SB, LEA 1436).

Das Eingangstor des ehemaligen Konzentrationslager Dachau

Mallmann/Paul weisen darauf hin, dass politische Motive, sprich politische Überzeugungen bei den von den Vorwürfen der „Arbeitsverweigerung“, „Arbeitsvertragsbruch“ oder „Arbeitsbummelei“ Betroffenen kaum bis gar keine Rolle spielten. Arbeitsverweigerung oder Arbeitsvertragsbruch waren aus ihrer Sicht keine Akte des Widerstands. Mallmann/Paul sehen darin andere, meist persönliche Motive, die vor allem auf eine bestimmte Alters- und Berufsgruppe beschränkt zu sein schienen: „Insgesamt waren es vor allem Männer mit beruflich geringem Qualifikationsniveau, Jugendliche, Dienstverpflichtete sowie Bergleute, die sich dem nationalsozialistischen Leistungsdruck und der geforderten Mehrarbeit verweigerten, wobei als keineswegs ausgemacht gelten kann, dass dies ein nur für das Dritte Reich typisches Phänomen war. (…) Politische Motive jedenfalls, der Protest gegen Arbeitsbedingungen und Krieg, schimmerten nirgends durch. Eher war es die Trennung von den Angehörigen, der nicht erfüllte Berufswunsch, die physische Überforderung durch das Mehrarbeitssystem, das die Menschen veranlassten, ihrer Arbeit nicht mehr regelmäßig nachzugehen oder gar die Arbeit ganz zu verweigern. Erst angesichts der hohen Meßlatte der totalen Arbeitspflicht und des propagandistischen Ideals der Betriebsgemeinschaft geriet dieses Klientel überhaupt in den Blick der NS-Sicherheitsbehörden. Aber weder von Motiven der Betroffenen noch von den Wirkungen auf das NS-Wirtschaftssystem her bedeutete diese Personengruppe eine substantielle Bedrohung des Nationalsozialismus.“ (Mallmann/Paul, 1991, S. 359)

Rot oder Schwarz – Problematiken der Entschädigung

Bei dem von Stefan M. eingereichten Antrag auf Entschädigung und dem beiliegenden Verfolgungsbericht zeigt sich ein Problem, das der über seine Anerkennung als „Opfer des Nationalsozialismus“ zu befindende Ausschuss wie folgt beschrieb: „Der Antragsteller selbst ist nicht in der Lage, zuverlässige Angaben zu machen.“ Das gilt vor allem für den genauen Zeitpunkt seiner Verhaftung. Er gibt an, dass dies Ende 1942 oder Anfang 1943 der Fall war. Dagegen spricht, dass zu diesem Zeitpunkt das Gestapo-Lager Neue Bremm noch nicht in Betrieb genommen war, in dem er in Haft gewesen war. Das war erst im Juli 1943 der Fall. Zudem ist sein Name im Eingangsbuch des Konzentrationslagers Dachau als Zugang für den 29. Januar 1944 vermerkt. Dementsprechend ist seine Überstellung in das Konzentrationslager Buchenwald anhand der in den Arolsen Archives erhaltenen Häftlingspersonalkarte (Arolsen Archives, DocID_6575958) auf den 23.03.1944 datiert. Als Haftkategorie wurde, wie bei Alwin K., „politisch“ vermerkt.

Forschung zur Kontinuität der sogenannten Frühen Konzentrationslager.

Das mag darauf zurückzugehen, dass seit 1941 die Gestapo, so Julia Hörath, sich „endgültig als Akteur neben der Kriminalpolizei“ (Hörath, 2017, S. 318) etabliert und sich den Fällen der Arbeitsbummelei oder Arbeitsverweigerung angenommen hatte. Sie verfügte mit den Arbeitserziehungslagern über ein eigenes „ein Instrument zur terroristischen Erzwingung von Arbeitsdisziplin“ (Hörath, 2017, S. 318). Daher war es naheliegend, nun bei diesen Fällen Schutzhaft zu verhängen und sie als politische Akte einzuordnen. Nicht zuletzt auch, um die eigene Erfolgsstatistik zu steigern.

Stefan M. musste daher keinen schwarzen Winkel im Konzentrationslager tragen. Das wirkte sich in seinem Antrag auf Entschädigung nach. Dort hieß es, ungeachtet seiner Einordnung als Häftling mit einem roten Winkel: „Eine politische Betätigung oder sonstige Betätigung gegen den Nationalsozialismus liegt nicht vor.“ Diese hatte man ihm, der lediglich einen Beruf lernen und daher eine qualifizierte Arbeit machen, unterstellt, als er in ein Konzentrationslager eingewiesen wurde. Diese hatte der Kommandant des SS-Sonderlager Hinzert auch Alwin K. unterstellt, nachdem er zweimal die Kessel mit dem Schweinefutter ohne Wasser auf das Feuer gestellt hatte, worauf diese zersprangen.

Stefan M. wurde 1949 vom Ausschuss einstimmig als „Opfer des Nationalsozialismus“ anerkannt. Die Begründung lautete: „Aufgrund seiner Feststellungen ist der Ausschuss zur Ansicht gelangt, dass man in M. eine billige Arbeitskraft sah, die man nicht verlieren wollte und einfach verhaften liess, als sie sich weigerte, weiterhin für 15 RM pro Monat zu arbeiten.“ Zur Info: das Durchschnittseinkommen eines Arbeiters lag in den 1940er Jahren in Deutschland bei rund 160 RM(=Reichsmark). Stefan M. erhielt daher für schwere körperliche Arbeit in der Landwirtschaft nicht mehr als ein Taschengeld. Doch diese zutiefst menschliche Ansicht des Ausschusses, der das erfahrene Leid eines Menschen anerkannte, war alsbald hinfällig.

Antrag auf Anerkennung als „Opfer des Nationalsozialismus“ aus dem Jahr 1949 von Stefan M.

„Die Beschwerde ist zulässig, aber nicht berechtigt.“

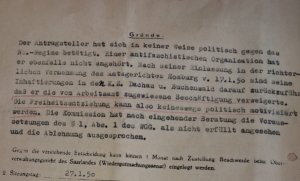

Doch diese Anerkennung als „Opfer des Nationalsozialismus“ hatte nicht lange Bestand. Schon ein Jahr später war damit auch der Anspruch für den erlittenen Entzug der Freiheit und die aufgrund von zahlreichen Misshandlungen bei seiner Verhaftung durch die Gestapo und durch die SS im Konzentrationslager erlittenen bleibenden körperlichen Schäden dahin. Der Ausschuss aus Überlebenden und Verwaltungsmitarbeitern, der über die Anerkennung entschied, zog in Folgejahr die Anerkennung zurück. In dem Urteil des Ausschusses, der auch mit Männern besetzt war, die bereits als „Opfer des Nationalsozialismus“ anerkannt worden waren und nun über die Anträge anderer urteilten, stellten in ihrer Entscheidung vom 27.01.1950 fest: Die Haft in den Konzentrationslagern Dachau und Buchenwald sei darauf zurückzuführen, „dass er die vom Arbeitsamt zugewiesene Beschäftigung verweigerte. Die Freiheitsentziehung kann also keineswegs politisch motiviert werden.“ Daraufhin wurde Stefan M. die Anerkennung als „Opfer des Nationalsozialismus“ wieder entzogen.

Urteil des Ausschusses zur Anerkennung als „Opfer des Nationalsozialismus“

Stefan M., der die Konzentrationslager Dachau und Buchenwald überlebte und auch, so seine Angaben, die drei Monate im KZ Schömberg (LA SB, LEA 13970) im Zollern-Alb-Kreis, einem mit der Gewinnung von Öl aus Schiefer befassten Außenlager des Konzentrationslagers Natzweiler überstanden hatte, wurde weder als Opfer des Nationalsozialismus anerkannt noch wurde er daraufhin für seine KZ-Haft entschädigt. Über mehr als 15 Jahre hinweg stellte daraufhin Stefan M. mit Unterstützung von Rechtsanwälten erneut Anträge auf Anerkennung als „Opfer des Nationalsozialismus“. Das Urteil des Landesentschädigungsamtes Saarbrücken vom 17.05.1961 (LA SB, LEA 13970, B-Akte, Bl. 22) blieb jedoch unverändert und wurde wie folgt begründet: „In jedem Rechtsstaat ist es üblich, zu Kriegszeiten alle Arbeitskräfte Zwangsmaßnahmen zu unterwerfen, durch die die Wirtschaft trotz Einberufung eines großen Teils der Arbeitskräfte funktionsfähig bleibt.“ Da sich Stefan M. geweigert hatte, weiter als Hilfsarbeiter zu arbeiten, machte er sich der „Arbeitsverweigerung“ und des „Arbeitsvertragsbruchs“ schuldig. Folgt man dieser Argumentation wäre auch die Zwangsarbeit und damit die Versklavung von Kriegsgefangenen und aus Osteuropa verschleppten Frauen und Männern zulässig gewesen und damit kein Verbrechen und keiner Entschädigung wert. So war es auch für viele Jahre. Erst sehr spät – genauer in den 1990er Jahren – setzte sich diese Einsicht in der Bundesrepublik durch.

Stefan M. hatte sich nichts zu schulden kommen lassen. Er wurde in der Landwirtschaft als billige Arbeitskraft eingesetzt, jedoch wollte er nach mehreren Jahren als Hilfsarbeiter „für mein späteres Leben etwas lernen“ (LA SB, LEA 13970). Auch hatte er sich geweigert, auf der Grube Frankenholz, unweit von Websweiler zu arbeiten. Dort hatte sein Vater wenige Monate vor seiner Geburt einen tödlichen Unfall und auch sein Bruder war bei der Arbeit dort schwer verletzt worden. Das gab er in einem Schreiben an das Landgericht Saarbrücken vom 23.04.1962 zu seiner Rechtfertigung an. Es nützte nichts, obschon er als „Schutzhäftling, politisch“ eingeordnet war, wurde ihm die Anerkennung als „Opfer des Nationalsozialismus“ verweigert. Dabei spielten die Opferkonkurrenzen eine maßgebliche Rolle: Der als „Opfer des Nationalsozialismus“ anerkannte politische Widerstand wollte sein Leid nicht durch Mithäftlinge gemindert sehen, die nicht aufgrund des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus in Haft geraten waren. Obschon eines immer feststand: Diese Menschen hatten nicht weniger als sie gelitten.

Stefan M. und die anderen „Arbeitsverweigerer“: Kein Recht, keine Rehabilitierung

Auch Alwin K., der aufgrund seines chronisch schmerzenden Fußes der Arbeit in der Alten Schmelz in St. Ingbert ferngeblieben und deswegen wegen Arbeitsvertragsbruchs und Arbeitsbummelei zuerst in der SS-Sonderlager Hinzert zur Arbeitserziehung und dann in das Konzentrationslager Buchenwald überstellt worden war, wurde nie rehabilitiert. Seine Familie hatte die bis 1959 bestehende Frist verstreichen lassen, innerhalb der die Betroffenen oder im Fall des Todes die Angehörigen einen Antrag auf Entschädigung stellen konnten. Als Grund dafür, dass der Antrag erst im Juli 1960, also fast 20 Jahre nach dem Tod von Alwin K. gestellt wurde, gab der Vater an (LA SB, LEA 14077), dass man diejenigen nicht hatte belasten wollten, die für die Haft seines Sohnes gesorgt hatten.

Auch Oskar B. wurde für die neun Monate Haft nicht entschädigt, die er im Konzentrationslager Sachsenhausen zwischen Juli 1938 und April 1939 verbringen musste (LA SB, LEA 10784). Dem damals 28-jährigen Hilfsarbeiter und Bergmann, der im Neunkircher Arbeiterviertel „Im Holzgehege“ wohnte, wurde Arbeitsvertragsbruch vorgeworfen. Den Vorwurf „asozial“ zu sein, konnte er in seinem Antrag auf Entschädigung mittels eines beigefügten Schreibens des Bürgermeisters der Stadt Neunkirchen abwenden. Dafür gebe es, hieß es in dem Schreiben mit Verweis auf ein Vorgutachten vom Februar 1948 keinen Hinweis. Vielmehr war Oskar B. diesbezüglich mit seinem als „asozial“ stigmatisierten Bruder Philipp verwechselt worden. Ein Anhang an das Schreiben des Bürgermeisters nennt bei Oskar B. „Arbeitsverweigerung“ als Grund für die KZ-Einweisung. Seine Arbeitsdienstverpflichtung außerhalb Neunkirchens war verlängert worden. Er ging jedoch ohne Genehmigung des Arbeitsamtes nach Neunkirchen zurück und arbeitete stattdessen in der Landwirtschaft als Hilfsarbeiter. Das war sein Vergehen gewesen.

Oskar B. schickte seit Ende der 1940er Jahre mehrere Schreiben an das Landesentschädigungsamt sowie Gesuche um Unterstützung. 1965 wurde sein Antrag auf Entschädigung endgültig abgelehnt, da es sich lautete auch die Begründung um Arbeitsvertragsbruch gehandelt habe. Die Fälle von Oskar B. und Stefan M. bezeugen die Willkür, nach der Haftgründe vergeben und damit Haftkategorien zugeordnet wurden. Gottfried L., der ebenfalls der Arbeitsverweigerung bezichtigt worden war, wurde posthum anerkannt und seine Familie entschädigt. Letztlich entschied die jeweilige Winkelfarbe darüber, ob jemand überlebte – aufgrund der Solidarität unten den politischen Häftlingen oder der vermeintlichen Bevorzugung der Träger eines grünen Winkels als sogenannte „Kapos“ (=Funktionshäftling, Helfer der SS) durch die SS oder – etwa im Fall eines rosa oder schwarzen Winkels – dem Terror des Aufsichtspersonals ausgesetzt war und daher ständig seinen Tod fürchten musste. Nach 1945, als es um die Entschädigung für die Haft in einem Konzentrationslager ging, war die Frage nach der Winkelfarbe wichtig.

Opferkonkurrenzen und weitere Stigmatisierung nach 1945

Oskar B. hatte zudem mehrere Schreiben, wie aus seiner Entschädigungsakte hervorgeht, an das Saarländische Innenministerium geschickt, in den er darauf verwies, dass die Mithäftlinge aus dem Saarland für ihre Haft in einem Konzentrationslager längst entschädigt worden waren. Das empfand er als ungerecht. Doch nur wer als „Opfer des Nationalsozialismus“ anerkannt wurde, konnte Entschädigung für Schäden an der Gesundheit, dem beruflichen Fortkommen und wirtschaftlicher Art beanspruchen, die ihm durch die Haft in einem Lager während der Zeit des Nationalsozialismus zugefügt worden waren. Das 1953 erlassene Bundesentschädigungsgesetz (BEG) sah eine Entschädigung für diejenigen vor, die aufgrund von „Rasse, Glaube, Weltanschauung“ im Nationalsozialismus verfolgt worden waren.

Der Frankfurter Politik- und Sozialwissenschaftler Prof. Dr. Frank Nonnenmacher hat aufgrund der Geschichte seines Onkels Ernst Nonnenmacher auf dieses bis in das Jahr 2020 bestehende Unrecht hingewiesen. Auch dieser wurde im Gegensatz zu einem mit ihm im Konzentrationslager Flossenbürg inhaftierten Freund, der als politischer Häftling dort war, nicht entschädigt. Der Gesetzgeber in der Bundesrepublik schloss die daher „bruchlos Stigmatisierten“ (Nonnenmacher, 2024, S. 16), das heißt diejenigen aus, die in den Konzentrationslager schwarze – wie sein Onkel Ernst – und grüne Winkel tragen mussten. Es handelte sich um Menschen, die aus Anlass der Aktionen „Arbeitszwang Reich“ und „Arbeitsscheu Reich“ im Frühjahr 1938 für ein Jahr und länger in Konzentrationslager eingewiesen wurden sowie um Vertreter:innen der Minderheit der Sinti und Roma, die verfolgt, zwangssterilisiert, inhaftiert und ermordet worden waren.

Nach 1945 ging die Stigmatisierung der Sinti und Roma sowie derjenigen weiter, die im Konzentrationslager den schwarzen Winkel als sogenannter „Asozialer“ oder den grünen als sogenannter „Berufsverbrecher“ tragen mussten weiter. Der Haftgrund machte den Unterschied, wenn es um Entschädigung für Haftzeiten ging. Erst Ende 2020, 75 Jahre nach Kriegsende fasste der Deutsche Bundestag nach dem langjährigen Engagement von Frank Nonnenmacher im Verein mit Vertretern aus Politik, Gesellschaft, Gedenkstätten sowie Angehörigen von Betroffenen einen entsprechenden Beschluss, die als „Asoziale“ und „Berufsverbrecher“ stigmatisierten KZ-Häftlinge als „Opfer des Nationalsozialismus“ anzuerkennen.

Frank Nonnenmacher gründete mit anderen zusammen den Verband für das Erinnern an die verleugneten Opfer des Nationalsozialismus e.V.

Doch es waren nicht nur Politik und Gesellschaft der Nachkriegsjahre und der Bundesrepublik, die den Betroffenen die Anerkennung als Opfer des Nationalsozialismus verweigerten. Die starke Konkurrenz unter den einzelnen Opfergruppen tat ein Übriges. Das zeigt ein von Frank Nonnenmacher zitiertes Beispiel. Der aus dem ehemaligen Jugoslawien stammende Bildhauer und Holocaust-Überlebende Nandor Glid (1924-1997) schuf für die 1965 eröffnete Gedenkstätte Konzentrationslager Dachau ein Denkmal. Dazu gehörte eine Kette an einer Wand, auf der sich Dreiecke mit allen Winkelfarben, der im Konzentrationslager Dachau vertretenen Haftgruppen reihten. Doch das mehrheitlich mit ehemaligen politischen Häftlingen besetzte Internationale Dachau Komitee lehnte diesen Vorschlag mit folgender Begründung ab:

Ansicht auf das 1965 eingeweihte Mahnmal des Bildhauers Nandor Glid in der Gedenkstätte Konzentrationslager Dachau.

„Das Sekretariat hat dieses Problem geprüft und diskutiert und kommt zu dem Fazit, dass alle Dreiecke ohne Ausnahme dargestellt werden, mit Ausnahmen des grünen Dreiecks, das von verurteilten Straftätern getragen wurde, des rosa Dreiecks, das von Homosexuellen getragen wurde, und des schwarzen Dreiecks für die Asozialen. Wir dachten daher, dass diese Dreiecke keinen Platz auf dem Sockel der Anlage finden sollen. Das Denkmal soll der Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus dienen und nicht jene Menschen ehren, die aus Gründen des allgemeinen Rechts, wegen Homosexualität oder als Asoziale inhaftiert waren.“ (Riedle/Schretter 2015, S. 105 zit. in Nonnenmacher, 2024, S. 16)

Die mit der Anerkennung der schwarzen und grünen Winkel erfolgte Einsicht „Niemand war zurecht in einem Konzentrationslager“ (Frank Nonnenmacher) war damals ebenso wenig existent wie die Erkenntnis, dass das NS-Regime ein Unrechtsstaat und Maßnahmenstaat war. Was damals als „Recht“ – sofern eine Einweisung eines sogenannten „Asozialen“ in ein Konzentrationslager überhaupt eine rechtliche Grundlage hatte – galt, war mit rechtsstaatlichen Grundsätzen nicht vereinbar und darf daher nicht mit ihnen in eins werden. Aus dieser Sicht auf die Träger der schwarzen und grünen Winkel und deren Eliminierung aus der Häftlingsgesellschaft spricht auch die Notwendigkeit einer Abgrenzung. Denn die politischen Häftlinge, darunter vielfach Kommunisten, aber auch Sozialdemokraten mussten in Zeiten des Kalten Krieges und des Ost-West-Konfliktes in der Bundesrepublik streng darauf achten, als lauter und ehrenhaft zu erscheinen. Wie hart um diese Zuordnung gerungen wurde, zeigt das Beispiel von Richard G. Er begründete in einem Schreiben an das Entschädigungsamt in Saarbrücken, wohlwissend um seine Stigmatisierung mit einem grünen Winkel und die damit bestehende Hierarchie unter den „Opfern des Nationalsozialismus“, dass die Gründe seiner Haft politisch waren und er sich mit den Trägern der roten Winkel immer gut verstanden hatte. Es hatte ihm jedoch – wie vielen anderen auch – nichts genutzt.

Literatur

- Julia Hörath: „Asoziale“ und „Berufsverbrecher“ in den Konzentrationslagern 1933 bis 1938. Göttingen 2017.

- Frank Nonnenmacher (Hg.): Die Nationalsozialisten nannten sie „Asoziale“ und „Berufsverbrecher“. Verfolgungsgeschichten im Nationalsozialismus und in der Bundesrepublik. Frankfurt 2024.

- Cord Pagenstecher: Arbeitserziehungslager Fehrbellin. Zwangsarbeiterinnen im Straflager der Gestapo. Hrsg. von der Berliner Geschichtswerkstatt (Brandenburgische Historische Hefte der Brandenburgischen Landeszentrale für Politische Bildung, 17) Potsdam 2004.

- Andrea Riedle/Lukas Schretter (Hg.): Das Internationale Mahnmal von Nandor Glid. Idee, Wettbewerb, Realisierung. Katalog zur Sonderausstellung. Berlin 2015

- Elisabeth Thalhofer: Das Lager Neue Bremm. Terrorstätte der Gestapo. St. Ingbert 2002. Erw. Neuauflage 2019.

- Klaus-Michael Mallmann, Gerhard Paul: Reihe „Widerstand und Verweigerung im Saarland 1935-1945. Hg von Hans-Walter Herrmann. Band 2: Herrschaft und Alltag. Ein Industrierevier im Dritten Reich. Bonn 1991. Zu Alwin K., S. 315, 358; S. 359