Die Willkür, mit der im NS-Unrechtstaat über Freiheit oder Haft entschieden wurde, zeigt sich daran, dass Delikte mit unterschiedlicher Schwere zur Inhaftierung in einem Konzentrationslager führten. Ein wegen Zechprellerei und mehrmaligen unentschuldigten Fehlens am Arbeitsplatz zur Gefängnishaft verurteilter junger Mann aus Riegelsberg wurde nach Ende der Haftzeit zur „Sicherungsverwahrung“ in ein Konzentrationslager überführt. Ein im Lauf von zehn Jahren wegen mehrfachen Drogenhandels, Diebstahls, Betrug und Hehlerei Verurteilter aus Saarbrücken kam ebenfalls zur „Sicherungsverwahrung“ in Konzentrationslager. Er kam nach drei Jahren wieder frei, während der Mann aus Riegelsberg im Konzentrationslager Dachau elend zugrunde ging.

Die Willkür der Machthaber ist ein Faktor, der darüber entscheidet, ob ein Häftling in einem Konzentrationslager wieder seine Freiheit erhält. Ein anderer Faktor ist der Zeitpunkt, wann ein Mensch mit dem NS-Lagersystem in Verbindung kommt.

Während die Inhaftierungen aus Anlass der im April und Juni 1938 erfolgten Aktionen „Arbeitsscheu Reich“ und „Arbeitszwang Reich“ auf ein Jahr begrenzt waren, veränderten sich die Haftbedingungen/Zeiten zusehends seit dem Jahr 1940. Von da an erfolgten Einweisungen dauerhaft und lebenslang, da sie vor allem bei Älteren nach wenigen Monaten mit dem Tod endeten. Das geht zurück auf die Zwangsarbeit in den Konzentrationslagern sowie einer zunehmenden Radikalisierung im Umgang mit den sogenannten „Gemeinschaftsfremden“. Wer dazu zählte, sollte ein 1944 vorgelegter Gesetzentwurf regeln: Es waren Menschen, die sich der von den Nationalsozialisten vorgegebenen Ordnung nicht fügen wollten oder aus gesundheitlichen Gründen nicht konnten. Menschen, die aus Gründen ihrer „Rasse“, ihres Glaubens, ihrer sexuellen Orientierung nicht dem von den Nationalsozialisten verordneten Ideal einer gleichförmigen Volksgemeinschaft entsprachen, und die es im Grunde nie gegeben hatte. Zu dieser Gruppe zählten neben Jüdinnen und Juden, unangepasste Jugendliche, arme, alte, oft alkoholkranke Menschen, Homosexuelle, die Angehörigen der Minderheit der Sinti und Roma sowie die sogenannten „Berufsverbrecher“.

Dieses „Gemeinschaftsfremden“-Gesetz wurde zwar nie verabschiedet, jedoch wurde faktisch danach gehandelt. Für sogenannte „Gewohnheitsverbrecher“ bestand bereits seit November 1933 der Erlass über die „polizeiliche Vorbeugungshaft“. „Vorbeugungshaft“ ist dabei nicht gleichzusetzen mit „Sicherungsverwahrung“. Sicherungsverwahrung zählte zum Bereich der Judikative und wird daher von einem Gericht verhängt. Vorbeugungshaft lag im Kompetenzbereich der Kriminalpolizei. Nach dem Abkommen zwischen dem Reichsführer SS Heinrich Himmler und dem NS-Justizminister Otto Georg Thierack vom 18.09.1942 erfolgte die Sicherungsverwahrung in Konzentrationslagern.

Wer waren die sogenannten „Berufsverbrecher“ oder „Gewohnheitsverbrecher“?

Die Sicherungsverwahrung erwies sich, da losgelöst von den Normen des Rechtsstaates, als reines Willkürinstrument. Dazu schreibt Julia Hörath: „Sofern ein Gericht einen Täter als gefährlichen Gewohnheitsverbrecher (mindestens zweimal zu Strafen von mindestens sechs Monaten) einstufte, konnte es unbefristete Sicherungsverwahrung verhängen. Alle drei Jahre erfolgte jedoch eine Haftprüfung.“ (Hörath 2017. S. 126)

Bereits am 24. November 1933 war das „Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher“ verabschiedet worden. Es richtete sich gegen Menschen, die dreimal oder öfter wegen einer aus „Gewinnsucht“ begangenen Straftat zu Haftstrafen von mindestens sechs Monaten verurteilt worden waren. In den meisten Fällen waren die Betroffenen wegen Diebstahl, Einbruch oder Zuhälterei, bei Frauen wegen Prostitution oder Beihilfe zur Abtreibung angeklagt worden. Sie konnten von der Kriminalpolizei nach Verbüßung ihrer Haft erneut festgenommen werden. Dazu wurde die sogenannte „Überhaft“ verhängt, worauf sie ohne weiteres Verfahren der SS überstellt und in ein Konzentrationslager eingewiesen werden konnten. Im Nationalsozialismus galten diese Menschen als nicht resozialisierbar; ihnen wurde eine genetische Veranlagung zur Kriminalität unterstellt.

In den Lagern selbst wurde diese Personengruppe von der SS bevorzugt als Funktionshäftlinge als sogenannte „Kapos“ eingesetzt und mit Aufsichts- und Leitungsaufgaben betraut.

Armbinde eines sogenannten „Kapo“, das heißt eines Häftlings, dem die SS Aufgaben, wie die Überwachung seiner Mithäftlinge zugewiesen hatte.

Damit machte die SS die mit einem grünen Winkel stigmatisierte Häftlinge vermeintlich zu Mittätern. Das spielte später, wenn es um Entschädigung oder wenigstens um die Rehabilitierung ging eine wichtige Rolle: Die als Kapos eingesetzten Häftlinge galten nicht als Opfer, sondern wurden daher den Tätern zugerechnet. Sie wurden durch das niederträchtige Vorgehen der SS auch nach 1945 weiter kriminalisiert wurden, obwohl sie wie alle anderen Häftlinge in einem Konzentrationslager Opfer waren. Dieser Umstand lastete auf den Betroffenen und verlangt heute nach einer differenzierten Betrachtung. Auch die Behauptung, dass es sich bei den Häftlingen mit einem grünen Winkel um Schwerverbrecher handelt stimmt nicht. Meistens waren es Kleinkriminelle, die Diebstahl- oder Betrugsdelikte begangen hatten. Schwerverbrecher, also Personen, die für begangene Straftaten mit mehr als einem Jahr Haft belegt worden waren und Sittlichkeitsverbrecher blieben weiterhin in Strafanstalten oder wurden hingerichtet. (Wachsmann, 2016, S. 602)

Heinrich R. nach zahlreichen Gefängnisstrafen Einweisung in ein Konzentrationslager

Heinrich R. wurde 1906 in Saarbrücken geboren. Mit 17 Jahren wurde er zum ersten Mal wegen eines Diebstahls straffällig. Von da an erfolgten im Jahresrhythmus neue, meist in Bremen, Hamburg und Hamburg-Altona begangene Delikte wie Diebstahl, Betrug und Rauschgifthandel (Arolsen Archives, DocID_10980938).

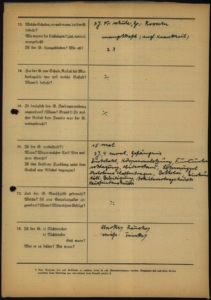

Die Liste der Vorstrafen des in Saarbrücken geborenen Heinrich R. Quelle: JVA.SB 17575

Er wurde am 9. März 1937 in Saarbrücken (LA SB, JVA.SB 17575) verhaftet und wenige Tage später in das Konzentrationslager Dachau eingewiesen und blieb dort für ein Jahr. Am 3. Mai 1938 wurde er in das Konzentrationslager Flossenbürg überstellt, das gerade in Betrieb genommen worden war. Dort kam er in Sicherungsverwahrung. Zwar war diese zeitlich unbefristet (Hörath 2017, S. 126), aber alle drei Jahre erfolgte eine Haftprüfung. (Hörath, ebd.). So war es auch im Fall von Heinrich R. Allerdings erfolgte die Haftprüfung jeweils nach zwei Jahren seiner Einweisung in ein Konzentrationslager.

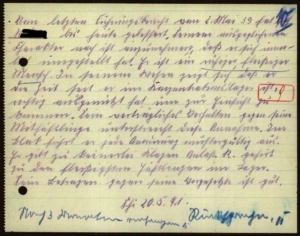

Am 25. März 1939 erfolgte die erste und am 20. Mai 1941 die zweite Haftprüfung. Da die Überprüfung im Mai 1939 negativ ausfiel, blieb er weiterhin in Haft.

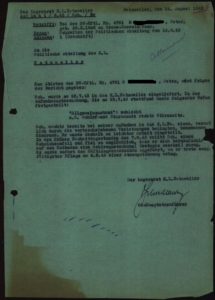

Handschriftliches Gutachten über den Vorbeugungshäftling Heinrich R.

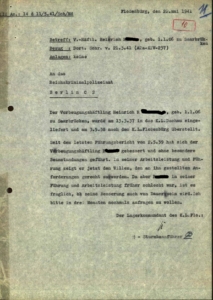

Beim nächsten Termin am 20. Mai 1941 wurde er zwar weitaus besser beurteilt (Arolsen Archives, DocID_10980942), aber es sollte, hieß es in einem Schreiben vom 22.Mai 1941 an das Reichskriminalpolizeiamt (Arolsen Archives, DocID_10980943) eine weitere Überprüfung im August 1941 erfolgen.

Negativer Führungsbericht des Vorbeugungshäftlings im Hinblick auf seine Entlassung

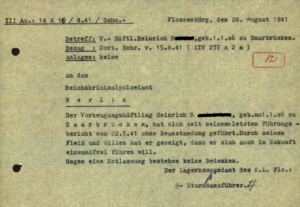

Diese fiel zu seinen Gunsten aus (Arolsen Arcives, DocID_10980945).

Positiver Prüfbericht zur Entlassung des Vorbeugungshäftling Heinrich R.

Er wurde bereits in dem im Mai 1941 erstellten Bericht beschrieben als „ruhigen, fleißigen Menschen“, der die „Zeit in einem Konzentrationslager, richtig ausgenutzt habe, um zur Einsicht zu kommen.“ Er gehöre zu den „fleißigsten Häftlingen im Lager“ und führe die „Anordnungen seiner Vorgesetzten aus.“

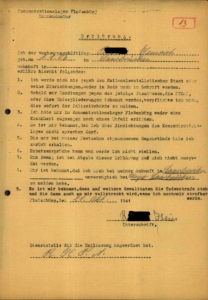

Das Konzentrationslager als Besserungsanstalt, geschaffen zum dem Zweck der Erziehung des Menschen zu Fleiß und Ruhe, diese Vorstellung eines Ortes des Terrors als Schule des idealen „Volksgenossen“ klingt nicht weniger zynisch und verdorben wie die in die Tore der Konzentrationslager Dachau und Auschwitz gesetzte Fügung „Arbeit macht frei“. Menschen durch Terror zu bessern und, wenn dies nicht gelang, zu vernichten, daran zeigt sich das Menschenbild der Nationalsozialisten in seiner ganzen Brutalität. Heinrich R. kam aufgrund dieser Beurteilung am 21. Oktober 1941 frei. Dazu musste er eine Erklärung abgeben, in der er sich zur Verschwiegenheit über die in dem Konzentrationslager verpflichte (Arolsen Archives, DocID_10980946).

Heinrich R. wird nach vier Jahren Konzentrationslager aus der Polizeilichen Vorbeugungshaft entlassen.

Auch musste er in diesem Schreiben seine Loyalität gegenüber dem NS-Staat bezeugen sowie sich verpflichten, jegliche Kritik am Nationalsozialismus oder dessen Repräsentanten, die ihm zu Ohren kam, sofort zur Anzeige bringen. Auch machte man ihm klar, was geschehen würde, wenn er noch einmal straffällig werde: Dann erwartete ihn die sofortige Vollstreckung der Todesstrafe. Wie sein Leben danach verlief, ist noch ungeklärt.

Peter S.: Tod durch leichte Arbeit im Konzentrationslager Natzweiler

Auch der 1908 in Großrosseln geborene Peter S. galt aufgrund seiner 15 Vorstrafen, die ihn insgesamt für drei Jahre und vier Monate ins Gefängnis gebracht hatten, als „Berufsverbrecher“. Die ihm zur Last gelegten Delikte waren Diebstahl, Körperverletzung, Fundunterschlagung, Widerstand, Schmuggel, verbotenes Waffentragen, Bettelei, Einbruch, Tätliche Beleidigung, Arbeitsvertragsbruch, Hausfriedensbruch (Arolsen Archives, DocID_3229831). Das sind gewiss keine Bagatelldelikte, aber sie deuteten auf ein Leben am Rand der Gesellschaft hin. Ein Leben, in dem Armut, Alkoholmissbrauch und ein raues, von Aggression bestimmtes Miteinander eine Dynamik entwickelten, die ihn immer wieder ins Gefängnis gebracht hatte. Auch geht aus dem Aufnahmebogen in das Konzentrationslager Natzweiler hervor, dass er als Kind an der „englischen Krankheit“, damit ist die Mangelerkrankung Rachitis gemeint, gelitten hatte. Auch das deutet daraufhin, dass Peter S. in armen Verhältnissen aufwuchs, wobei es an ausreichender Nahrung gefehlt hatte.

Bei seiner Einweisung in das Konzentrationslager Natzweiler erstellter Aufnahmebogen

Sein letzter Wohnsitz vor seiner Inhaftierung war am Großen Griechenmarkt in der Kölner Südstadt, einem Viertel, in dem an dem die aufgrund von Armut oder ihrer Lebensweise an den Rand gedrängten Menschen untergekommen waren. Der berühmte Oper- und Operettenkomponist Jacques Offenbach wurde auch in dieser Straße geboren, in der der ledige Hilfsarbeiter Peter S. Jahrzehnte später gewohnt hatte. Doch dessen Weg führte nicht zum Ruhm und einem guten Leben, sondern stigmatisiert als „Berufsverbrecher“, der seine Taten im Übrigen durch Haft gesühnt hatte, in das Konzentrationslager Natzweiler. Dort wurde er am 28. Juli 1943 eingeliefert. Offenkundig hatte er bis dahin Gewalt ertragen müssen, denn sein „Allgemeinzustand“ wird als „schlecht“ beschrieben. Zudem mache er einen „benommenen Eindruck“ und habe „Schürf- und Sturzwunden an der rechten Stirnseite“ (Arolsen Archives, DocID_3229836).

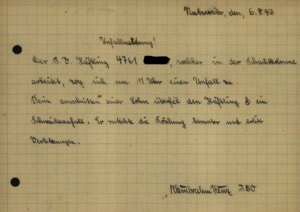

Darstellung der Todesumstände von Peter S.

Dennoch wies man ihn nicht in das Lagerlazarett ein, sondern „er wurde deshalb zu leichter Arbeit eingesetzt.“ (ebd.) Das hieß, man setzte ihn zum Entleeren von Loren in einer Schachtkolonne ein (Arolsen Archives, DocID_3229835).

Schilderung des Unfalls von Peter S. bei der Arbeit in der Schachtkolonne.

Dabei erlitt er am 7. August 1943 einen Schwächeanfall und stürzte, wobei ihn eine Lore am Kopf traf. Er verletzte sich so schwer, worauf er am Tag darauf verstarb. Peter S. wurde 35 Jahre alt. Ein anderer Fall zeigt, dass ein Bagatelldelikt die Einweisung in ein Konzentrationslager nach sich ziehen konnte.

„Zur Belehrung des Angeklagten musste daher eine längere Freiheitsstrafe verhängt werden…“

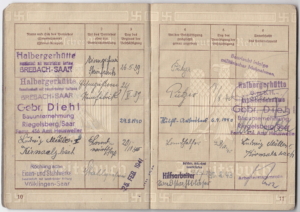

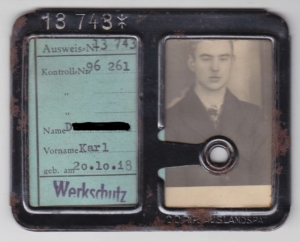

Karl D. kam aus einer armen Familie in Riegelsberg. Er wechselte, wie aus seinem Arbeitsbuch hervorgeht oft die Arbeitsstelle. Er war Hilfsarbeiter bei Baubetrieben, in der Landwirtschaft und zuletzt in der Röchlingschen Eisen- und Stahlwerken (Arolsen Archives, DocID_108017587).

Das Arbeitsbuch von Karl D. (1918-1945) aus Riegelsberg

Dort verließ er am 16. Juni 1943 seinen Arbeitsplatz. Er ging auch am nächsten Tag nicht mehr zu Arbeit, kehrte aber jeden Tag wie gewohnt nach Hause zurück. Stattdessen war er unterwegs. Am 5. August bestellte er sich in Sulzbach in einer Gastwirtschaft 15 Biere und ein Mittagessen, das er alles nicht bezahlen konnte. So verfuhr er auch in St. Wendel. Er wurde deswegen am selben Tag verhaftet und wegen Arbeitsverweigerung und Betrug angeklagt. Am 1. Oktober 1943 verurteilte ihn das Amtsgericht Saarbrücken zu zehn Monaten Haft. Die Begründung des Urteils lautete dabei: „Zur Belehrung des Angeklagten musste daher eine längere Freiheitsstrafe verhängt werden, um ihn in Zukunft davon abzuhalten, bei passender Gelegenheit seine Arbeit zu verlassen. Eine Gefängnisstrafe von zehn Monaten erschien daher angebracht.“

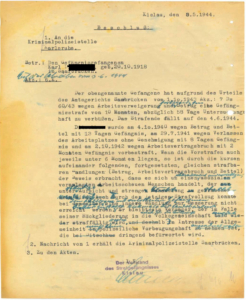

Die Strafe wurde im Strafgefängnis Kislau-Mungolsheim bei Karlsruhe vollstreckt. Der Entlassungstermin war mit Anrechnung der Untersuchungshaft auf den 4. Juni 1944 angesetzt. Im Generallandesarchiv Karlsruhe hat sich die Strafakte von Karl D. (Generallandesarchiv(GLA) Karlsruhe, Bestand 521 (Strafgefängnis Kislau), Nr. 1375) erhalten. Sie enthält 69 Seiten und informiert über die Gründe, die zu seiner Verhaftung führten und gibt auch die Gründe an, warum er nicht mehr aus der Haft entlassen und stattdessen in das Konzentrationslager Dachau eingewiesen wurde. Am Entlassungstermin wurde Überhaft angeordnet. Das hieß, Karl D. blieb in Haft. Dabei wurden ihm drei Vorstrafen, Bettelei, Betrug sowie unentschuldigtes Entfernen vom Arbeitsplatz, die zwischen 1940 und 1942 mit 8 sowie 13 Tagen und acht Wochen Haft bestraft worden waren, zur Last gelegt. Karl D. war daher lediglich insgesamt elf Wochen in Haft gewesen. Diese Haftzeit reichte daher nicht hin, um „Polizeiliche Sicherungsverwahrung“ (PSV) zu verhängen oder ihn als Berufsverbrecher (BV) zu bezeichnen.

Aus „Gründen der vorbeugenden Verbrechensbekämpfung“ – Überführung nach Dachau

Aus „Gründen der vorbeugenden Verbrechensbekämpfung“ wurde für ihn „Polizeihaft“ angeordnet. Der die Vorbeugehaft begründende Brief scheint stark an dem „Gesetz über die Behandlung von Gemeinschaftsfremden“ im Entwurf vom 1. Januar 1944 orientiert. Zwar wurde das Gesetz nie verabschiedet, doch de facto wurde danach gehandelt. Die Verschärfung der Haft für Karl D. unterstützte daher dieser Brief vom 3. Mai 1944 der Leitung des Strafgefängnisses Kislau.

Schreiben der Gefängnisverwaltung Kislau, in dem Überhaft für Karl D. angeordnet wird.

Das Schreiben war mit handschriftlichen Ergänzungen versehen, die ihn zu einem Versager und Gemeinschaftsfremden machten. Es war die Rede von einem „charakterlich andersartigen“, „haltlosen und verlotterten Gefangenen“ sowie „D. zeigt alle Merkmales des Landstreichers“. Der in dem Entwurf gebrauchte Begriff des „Versagers“ wurde regelrecht durch diese handschriftlichen Zusätze in den Brieftext eingearbeitet. Der Begriff „Versager“ war ein Kennzeichen des Asozialen. Das war keine saloppe Formulierung, sondern ein im Nationalsozialismus klar definierter Begriff.

Dazu hieß es Entwurf des Gesetzes über die Behandlung von Gemeinschaftsfremden, Version 01.01.1944, Art. 1 §1 Nr. 1 (BA R 1501/3386): „Versager („Wer nach seiner Persönlichkeit und Lebensführung, insbesondere von außergewöhnlichen Mängeln des Verstandes oder des Charakters erkennen lässt, dass er nicht imstande ist, aus eigener Kraft den Mindestanforderungen der Volksgemeinschaft zu genügen.“)

Tunichtgute

Taugenichtse („einen Hang zum Betteln oder Landstreichen, zu Arbeitsbummeleien, Diebeleien oder Betrügereien oder anderen kleinen Straftaten oder zu Ausschreitungen in Trunkenheit an den Tag legt…“)

Störenfriede

Gemeinschaftsfeindliche Verbrecher und Neigungsverbrecher… “ (Siehe dazu Schädler 2009, S. 291)

Das mit diesen Formulierungen verschärfte Schreiben sorgte dafür, dass die Einweisung von Karl D., ungeachtet seiner geringen Vorstrafen und Haftzeiten in ein Konzentrationslager nichts entgegenstand, sondern geradezu zwingend erschien. Er kam nach weiterer Haft in Karlsruhe am 23. Oktober 1944 nach Dachau. Dort wurde jedoch schon einen Monat später, wie seine Häftlingspersonalkarte vermerkt (Arolsen Archives, DocID_10633240) nicht mehr als „PSV“, sondern als „AZR“, sprich als ein im Rahmen der Aktion „Arbeitszwang Reich“ Eingewiesener geführt. Dort verstarb er mit 27 Jahren elend an einer Nierenbeckenentzündung am 19. April 1945, nur wenige Tage vor der Befreiung des Lagers.

Auch das kurze Leben von Karl D. zeigt ein weiteres Mal die Willkür des NS-Systems wie auch das Ausmaß des Terrors gegen Einzelne oder als Gegner ausgemachte Gruppen. Die Stigmatisierung von Häftlingen mit einem schwarzen oder grünen Winkel war nach 1945 lange nicht vorüber, wie aktuell die verdienstvolle Arbeit von Frank Nonnenmacher gezeigt hat. Die Konkurrenzen unter den Opfern des Nationalsozialismus sorgten ebenso dafür wie auch der bei den Straffälligen nicht abzuweisende Vorwurf, sich strafbar gemacht zu haben. Die Frage ist jedoch, ob dies zusätzlich oder später, nach 1939 anstelle der Gefängnishaft die lebenslängliche Einweisung in ein Konzentrationslager rechtfertigte. Die heutige Sicht auf die Opfer des Nationalsozialismus stellt klar, dass niemand zurecht in einem Konzentrationslager war. Diese Feststellung bezieht sich auf den Zeitraum des Nationalsozialismus. Ein Unrechtsregime setzte die Lagerhaft als Instrument des Maßnahmenstaates jenseits von Rechtsnormen willkürlich und politisch gegen Menschen ein, welche die Nationalsozialisten als Gegner ausgemacht haben. Gerade die sogenannten Asozialen und Berufsverbrecher waren auch nach 1945 nicht rehabilitiert.

Porträtfoto im Werkausweis von Karl D. aus Riegelsberg

Sie sollten ein zweites Mal vergessen und vernichtet werden: „In einigen Fällen wollen die Familien den persönlichen Besitz ehemaliger Häftlinge mit dem grünen oder schwarzen Winkel gar nicht mehr zurückerhalten, um an diese Geschichte nicht erinnert zu werden,“ stellte der ehemaligen Leiter der Arolsen Archives, Henning Borggräfe fest (Borggräfe zitiert in Nonnenmacher 2024. S. 16).So war es auch im Fall von Karl D. Seine Hinterlassenschaften (Effekten) – ein Arbeitsbuch – wird bis heute in den Arolsen Archives verwahrt (Arolsen Archives, DocID_108017587). Als man es seiner Mutter in den 1960er Jahren zustellen wollte, stellte sich heraus, dass sie bereits 1954 verstorben war. Die weitere Familie, wozu eine jüngere Schwester zählte, hat die Effekten des Bruders – es ist ungewiss, ob unwissentlich oder absichtlich – nie angefordert.

Literatur

- Wolfgang Ayaß: „Asoziale“ im Nationalsozialismus. Stuttgart 1995.

- Henning Borggräfe: Lebenslang stigmatisiert durch den „grünen“ oder „schwarzen“ Winkel. Internetseite Arolsen Archives/Keine Angabe über den Zeitpunkt der Lektüre.

- Julia Hörath: „Asoziale“ und „Berufsverbrecher“ in den Konzentrationslagern 1933 bis 1938. Göttingen 2017.

- Frank Nonnenmacher (Hg.): Die Nationalsozialisten nannten sie „Asoziale“ und „Berufsverbrecher“. Verfolgungsgeschichten im Nationalsozialismus und in der Bundesrepublik. Frankfurt 2024.

- Sarah Schädler: „Justizkrise“ und „Justizreform“ im Nationalsozialismus. Das Reichsjustizministerium unter Reichsjustizminister Thierack (1942-1945) Tübingen 2009, S. 291.

- Nikolaus Wachsmann: KL. Die Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. München 2016.