Ludwig L. und weitere prekär lebende Männer und die „Vernichtung durch Arbeit“

Als „asozial“ bezeichneten die Nationalsozialisten hauptsächlich bei Razzien in den Obdachlosenhäusern aufgespürte Bettler und Wanderarbeiter, Alkoholiker oder Menschen ohne festen Wohnsitz. Diese Menschen waren in ihren Augen reine „Ballastexistenzen“. Deshalb sollten sie weggesperrt und möglichst „durch Arbeit vernichtet werden“. Dazu wurden sie in Konzentrationslager eingewiesen. Gemeinsam mit den von den Nationalsozialisten ausgemachten politischen Gegnern gehörten diese Menschen zu den Ersten, die in die bald nach 1933 errichteten Konzentrationslager eingewiesen wurden.

Eine Gruppe, die im Fokus der Verfolgung stand, waren Menschen, die keiner geregelten Arbeit nachgingen, keinen festen Wohnsitz hatten und daher wegen Bettelei oder sogenannter „Landstreicherei“ bereits verurteilt worden waren. Oft zwang die Armut in Folge der Weltwirtschaftskrise oder persönlicher Krisen (Scheidung, Krankheit, Alkoholismus) Menschen in diese Situation. Menschen ohne festen Wohnsitz waren besonders davon betroffen. Sie waren für den Verfolgungsapparat leicht zu finden, da sie sich an Orten aufhielten, die Nicht-Seßhaften ein Obdach gaben. Keine feste Arbeit vorweisen zu können, Armut, die manchen zum Betteln zwang und der damit verbundene Lebenswandel waren weitere Kategorien, um Menschen als „asozial“ zu stigmatisieren.

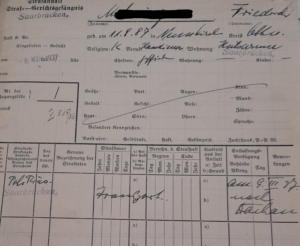

Der 50-jährige Friedrich M. hat eine Unterkunft im Männerheim der Heilsarmee. Darauf verweist die von ihm bei seiner Verhaftung angegebene Wohnadresse Gerberstraße 26 in Saarbrücken-St. Johann, die laut Adressbuch der Stadt Saarbrücken von 1938 diese Adresse der Heilsarmee zuweist.

Die Akte verfügt die Überstellung in das Konzentrationslager Dachau. Quelle: LA SB, JVa.SB 18798

Friedrich M. war Hausdiener von Beruf, der vom Polizeipräsidium Saarbrücken, wie aus dem Strafbefehl (LA SB, JVA.SB 18798) am 9. März 1937 in das Konzentrationslager Dachau eingewiesen wurde. Es wurde dabei kein Haftgrund angegeben. Rund ein Jahr später kam der mittlerweile 51-jährige von Dachau am 3. Mai 1938 in das gerade in Betrieb genommene Konzentrationslager Flossenbürg, das ein sogenanntes „Steinbruchlager“ war. Ein älterer, kranker Mensch mit Einschränkungen ging dort seinem sicheren Tod entgegen. Friedrich M. war dort in „Polizeilicher Sicherungsverwahrung“. Nach seiner Einweisung verlor sich von ihm jede Spur.

Die ersten Opfer der Nationalsozialisten im Jahr 1933 waren auch Bettler und Obdachlose

Die Verfolgung der sogenannten „Asozialen“ begann bereits im Jahr 1933. Um sogenanntes „asoziales“ Verhalten zu bestrafen waren bereits Fakten geschaffen worden. Das geschah durch sogenannte „Aktionen“. Das hieß, Maßnahmen jenseits des geltenden Rechts. Etwa, Verhaftung auf Verdacht, ohne konkreten Anlass. Im September 1933 erfolgte die sogenannte „Bettlerrazzia“ unter Obdachlosen, armen Menschen ohne regelmäßige Arbeit und Wohnung. Das Konzentrationslager Dachau wurde explizit für „Asoziale“ eingerichtet. Damals lag der Schwerpunkt noch auf „Sicherung“ und „Besserung“. Die Einweisung erfolgte ohne richterlichen Beschluss, da es sich um Fürsorgemaßnahmen handelte. (Ayaß 1995, S. 55). 1936 wurde das Konzentrationslager Sachsenhausen in Betrieb genommen. Im Jahr darauf folgte das Konzentrationslager Buchenwald. Zwei Aktionen in der ersten Jahreshälfte von 1938 richteten sich gegen die Gruppe derer, die als „asozial“ stigmatisiert wurden: Arbeitslose, Nicht-Sesshafte, Wohnungslose und Männer, die ihrer Unterhaltspflicht nicht nachkamen oder von Unterstützung durch Sozialbehörden lebten. Vom 21.-30. April geschah das bei der sogenannten „Aktion Arbeitsscheu Reich“, an der das Arbeitsamt und die NS-Wohlfahrtsbehörden beteiligt waren. Hier war bereits die Gestapo, nicht die Kriminalpolizei federführend. Die verhafteten Männer kamen in das Konzentrationslager Buchenwald. Vom 13.-18. Juni 1938 folgte die „Aktion Arbeitszwang Reich“. Sie war gegen nicht-sesshafte Menschen gerichtet, die als „asozial“ stigmatisiert wurden. Hier war die Kripo federführend. Die verhafteten Männer kamen nach Buchenwald, Sachsenhausen und Dachau. Die mit einem „schwarzen Winkel“ im Konzentrationslager stigmatisierten „Asozialen“ bildeten zu dieser Zeit in Dachau, Buchenwald und Sachsenhausen die größte Häftlingskategorie. Die Inhaftierungen standen dabei mehrheitlich in der Verantwortung der Polizei und der Fürsorgeämter. (Ayaß 1995, S. 51) Im selben Jahr wurden auch die Konzentrationslager Flossenbürg und Neuengamme, das vor allem Frauen aufnehmende Konzentrationslager Ravensbrück bei Fürstenberg und das Jugend-Konzentrationslager Moringen in Betrieb. Dabei markiert das Jahr 1938 einen Wendepunkt: „Das Jahr 1938 steht für das Ende der fürsorglich-autoritären Asozialenverfolgung.“ (Ayaß 1995, S. 61). Die Kriminalpolizei, nicht mehr die kommunale Fürsorge war nun verantwortlich. Die Verfolgung der sogenannten „Asozialen“ oblag der Reichskriminalpolizei. Das hieß immer noch Besserung und die Chance auf Entlassung nach einem Jahr, wie es etwa bei Josef B. aus Püttlingen der Fall war. (LA SB, LEA 13652) Er geriet, weil er keine feste Arbeit vorweisen konnte, bereits einmal straffällig und mit seiner Familie von der Fürsorge lebte ins Fadenkreuz der NS-Verfolgungsbehörden und wurde in das Konzentrationslager Sachsenhausen eingewiesen. Er kam nach einem Jahr wieder frei. In der Zeit vor dem Krieg bestand diese Möglichkeit noch.

Im Fokus der „Asozialen“-Verfolgung: Arme, Alte, Wohnungs- und Arbeitslose

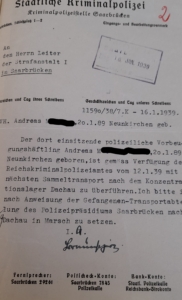

Die Polizei wusste, wo sie ohne große Mühe die Männer fand, die aus Anlass der Aktionen „Arbeitsscheu Reich“ und „Arbeitszwang Reich“ verhaftet wurden. Es waren vielfach alte, arme, alleinstehende Männer, die nicht mehr in der Lage waren zu arbeiten und daher kein Geld hatten, eine eigene Wohnung zu halten. Einer auf den dies zutraf, war Andreas M., geboren im Jahr 1889 in Neunkirchen. In seiner Strafakte (LA SB, JVA.SB 15207) ist als Wohnadresse ebenfalls Gerberstraße 26 in Saarbrücken-St. Johann genannt.

Die Kriminalpolizei ordnet die Einweisung von Andreas M. in das Konzentrationslager Dachau an. Quelle: LA SB, JVA.SB 15207

M., der als Berufsbezeichnung „Humorist“ angab, was nicht auf eine dauerhafte Beschäftigung schließen lässt, lebte also im Männerwohnheim der Heilsarme. In seiner Akte wird vermerkt „arm und fünfmal vorbestraft“.

Hinweis auf die soziale Situation und die Vorstrafen von Andreas M. Quelle: LA SB, JVA.SB. 15207

Das genügte, um ihn in Vorbeugehaft zu nehmen, nachdem er sich seit dem 03. Mai 1938 in U-Haft in Saarbrücken genommen wurde. Er wurde am 25. Januar 1939 im Konzentrationslager Dachau registriert. Von dort wurde er am 21. März in das Konzentrationslager Mauthausen verlegt, wo ein Steinbruch und die „Todesstiege“ warteten, über die man die Häftlinge mit schweren Steinen beladen trieb. Die Sterbeurkunde von Andreas M. ist auf den 1. Mai 1939 ausgestellt. Er wurde 50 Jahre alt.

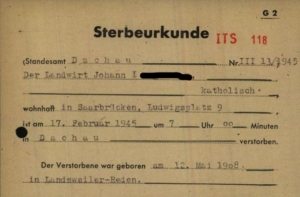

Den Landwirt Johann I. spürte die Gestapo an seiner Wohnadresse Ludwigsplatz 9 in Saarbrücken auf. Dort befand sich seit 1881 eine „Herberge für durchreisende Handwerker“. Heute ist unter der gleichen Adresse „Die Herberge zur Heimat“, in der aus der Haft entlassene Männer, die ohne Wohnung sind, ein Obdach finden.

Der Landwirt Johann I. verstarb im Konzentrationslager Dachau. Quelle: AA, DoCID_76762855

Der damals erst 36-jährige kam in Polizeiliche Sicherungsverwahrung (PSV), wobei sich im Landesarchiv kein entsprechender Strafbefehl nachweisen lässt. Er wurde am 5. April 1944 im Konzentrationslager Natzweiler registriert und ein halbes Jahr später in das Konzentrationslager Dachau verlegt. Dort wurde er in mehreren Außenlagern eingesetzt. Johann I. starb dort am 17. Februar 1945 im Alter von 37 Jahren.

Weitaus älter war Ludwig G., ein 1883 in Trennfurt in Unterfranken geborener Kaufmann und Schuhmacher. Er war geschieden und ohne festen Wohnsitz, obschon in seiner Strafakte (LA SB, JVA.SB 19668) die Gutenbergstraße 28 in Alt-Saarbrücken als Wohnadresse angegeben wurde. Er kam wegen Landstreicherei vor Gericht in Kirn und wurde nach ein paar Tagen Haft entlassen. Doch auch er stand mit fast 60 Jahren, wohnungs- und arbeitslos längst im Fokus der Polizei. Er wurde am 24. Oktober 1941 in Dachau registriert. Dort verstarb er am 12. April 1942.

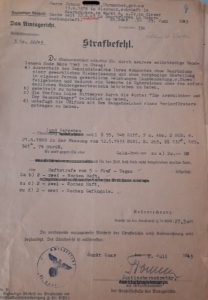

Am Fall von Johann G., einem Uhrmacher, der 1878 in Ottweiler-Wiesbach geboren wurde, zeigt sich die Dynamik von Wohnungslosigkeit, Verlust der Arbeit und der daraus resultierenden Not, die zu Bettelei und Landstreicherei, verbunden mit Wut, Streit und Beleidigungen führte.

Liste der Johann G. zur Last gelegten Straftaten. Quelle: LA SB, JVA.SB 9257

Johann G. lebte in Köln, jedoch brannte dort seine Wohnung aus. Er hatte keine festen Wohnsitz mehr und kam wegen Landstreicherei zuerst in St. Goar, in Neuwied und dann in Saarbrücken vor Gericht (LA SB, JVA.SB 9257) und für mehrere Wochen ins Gefängnis. Um Geld zu verdienen, klingelte er als Hausierer an Türen und bot an, Uhren zu reparieren. Ein Angebot, das nicht jeder annahm – wenn überhaupt – und ihn stattdessen davonjagte. Es kam zum Streit an der Haustür, aber auch in einer Gaststätte. Der Alkohol tat ein Übriges, und er geriet Ende August 1943 in Saarbrücken wieder in Haft. Von dort wurde er in das Konzentrationslager Dachau überführt und am 28. Januar 1944 registriert. Er verstarb dort im Alter von 66 Jahren am 31. Mai 1944.

Wer nicht arbeitet, hatte kein Recht auf Freiheit und ein Leben

Als „asozial“ galt auch in einer Gesellschaft, in der das Recht des Stärkeren und das Leistungsprinzips maßgeblich das Verständnis von Arbeit prägten, wer dabei nicht mithalten konnte oder wollte. Das betraf viele ältere Männer, die in den 1870er und 1880er Jahren geboren worden waren. Diese Gruppe war besonders von Maßnahmen der Verfolgung betroffen, wenn sie nicht mehr im Arbeitsalltag mithalten konnte und aufgrund von Krankheit oder Alter arbeitslos wurden. Ihre Inhaftierung im Rahmen der Aktion aus dem ersten Halbjahr 1938 und in den Folgejahren war zynisch insofern, weil auf diesem Weg der Workflow durch deren Entfernung aus dem Arbeitsleben im Fluss blieb und diese nicht mehr arbeitsfähigen Männer durch Arbeit in einem Konzentrationslager regelrecht vernichtet wurden. Dafür brauchte es keine Strafbefehle, wie zwei Beispiele zeigen.

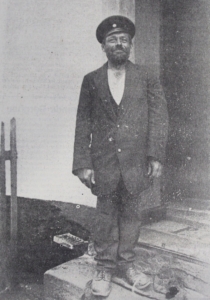

Der in Sulzbach stadtbekannte Ludwig Lorscheider (Nachname ausgeschrieben, da es für ihn einen seit 2021 einen Stolperstein in Sulzbach-Altenwald gibt) war ein sogenanntes „Original“. Viele Dörfer, kleinere und mittlere Städte kennen solche Menschen, über deren Eigenheiten und Lebensweise zahlreiche Anekdoten existieren, die in die Annalen der Lokalgeschichte eingingen. Sie stehen in Ortschroniken und bisweilen wurden solche Originale seit den 1970er Jahren mit der Entstehung von Fußgängerzonen als Skulpturen zum Teil der sogenannten Stadtmöblierung.

Ludwig Lorscheider oder „Ombierlui“ war ein sogenanntes „Orginal“. Quelle: Archiv Wochenspiegel, Ausgabe Sulzbachtal.

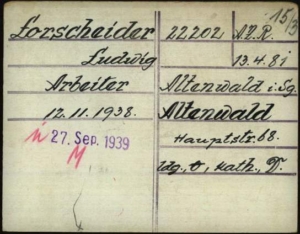

Ludwig Lorscheider, geboren im Jahr 1881 war ein solches „Original“, über das zahlreiche Anekdoten existierten. So sei er zu einem Wirt gekommen und habe diesem prophezeit, dass man heute noch in Streit geraten werde. Der Wirt zeigt sich irritiert darüber, da man sich doch im Grunde gut verstehe. Daraufhin habe Lorscheider 15 Bier bestellt, ohne diese zu bezahlen zu können, worauf eintrat, was er vorausgesagt hatte: Er und der Wirt gerieten in Streit. Dies schildert ein Beitrag im kostenlos verteilten „Wochenspiegel“ in seiner Ausgabe für die Stadt Sulzbach. Darin werden Episoden aus seinem Leben geschildert, die Armut und Obdachlosigkeit verklären. Sie teilen mit, dass Lorscheider keinen festen Wohnsitz hatte und daher im Freien übernachtete, sich seine Kleidung aus dem Müll suchte, um Essen bat und nur gelegentlich arbeitete. In der kalten Jahreszeit begang er kleinere Straftaten, um in Gefängnishaft zu überwintern, so die Schilderung. Doch der als freundlicher Außenseiter beschriebene ältere Mann war im Nationalsozialismus ein Ausgestoßener aus der sogenannten „Volksgemeinschaft“. Er galt wegen seines Lebenswandels als „asozial“. Er war zwar den Aktionen „Arbeitsscheu Reich“ und „Arbeitszwang Reich“ zwischen April und Juni 1938 entgangen. Jedoch wurde er am 12. November 1938 im Konzentrationslager Dachau mit dem Hinweis „AZR“ (=Arbeitszwang Reich) registriert.

Die Haftkategorie „AZR“ (= Aktion Arbeitszwang Reich) weist Ludwig Lorscheider als „Asozialen“ aus.

Es ist dasselbe Datum, an dem die jüdischen Männer aus dem Saarland in Folge des Pogroms vom 9. November 1938 nach Dachau gebracht worden waren. Zu diesem Zeitpunkt war Ludwig Lorscheider 57 Jahre alt und aufgrund seines bisherigen Lebens in keiner guten Verfassung, die eine Chance auf ein Überleben geboten hätte. Dennoch hielt er durch und wurde am 27. September 1939 in das Konzentrationslager Mauthausen überstellt. Der Steinbruch und die „Todesstiege“ bedeuten auch für ihn den Tod. Ludwig Lorscheider verstarb am 6. Dezember 1939 dort (Arolsen Archives, DocID_10698789). An seinem letzten Wohnsitz in der Hauptstraße 86 in Sulzbach-Altenwald wurde für ihn im Jahr 2021 ein Stolperstein verlegt.

Alt, ohne Arbeit und am falschen Ort: Ludwig S. aus Saarbrücken, verhaftet in Frankfurt/Main

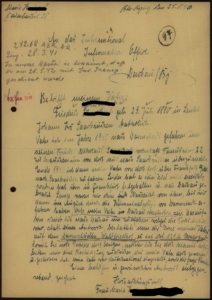

Friedrich S. war 61 Jahre alt, als er am 28. März 1941 im Konzentrationslager Dachau registriert und mit einem schwarzen Winkel als sogenannter „Asozialer“ stigmatisiert worden war. Ein Brief seiner Tochter, Maria K. vom 25. August 1946 an den Suchdienst der US-Armee hat sich in den Arolsen Archives erhalten (DocID_10296876).

Der Brief enthält Informationen über die Umstände der Verhaftung des Vaters. Quelle: AA, DocID_10296876.

Darin schildert sie, wie es zu der Verhaftung ihres Vaters in Frankfurt/Main gekommen war. Er war 1940 zu Besuch bei seinem Bruder in Darmstadt und wollte von dort nach Saarbrücken zurückkehren, jedoch wurde er am Frankfurter Hauptbahnhof kontrolliert und verhaftet, da er keine Arbeit vorweisen konnte. Er wurde am 28. März 1941 im Konzentrationslager Dachau registriert. Am 28. Mai 1942 vermerkt die Schreibstubenkarte aus Dachau gelangte Friedrich S. in einen sogenannten „Invalidentransport“. Das war eine Tarnbezeichnung der Nationalsozialisten für die Mordaktion „14f13“. Dabei wurden kranke und alte KZ-Häftlinge ermordet, wozu man diese Menschen in die NS-Euthanasie-Anstalt Schloss Hartheim in Oberösterreich brachte. Der zur „Polizeilichen Sicherungsverwahrung“(PSV) nach Dachau eingewiesene Wilhelm Diesel war ebenfalls im Januar 1942 der Mordaktion „14f13“ zum Opfer gefallen. Das wurde jedoch auch im Fall von Friedrich S. verunklart, in dem die Sterbeurkunde vom 13. Juni 1942 vom Standesamt Dachau ausgestellt worden war.

In dem Schreiben vom 25. August 1946 berichtet die Tochter dem Suchdienst der US-Armee, dass sie erst im Sommer 1946 erfahren habe, dass ihr Vater in Dachau verstorben war. Die Kriminalpolizei hatte ihr mitgeteilt, dass ihr Vater in Dachau verstorben sei. Als sie daraufhin nach Dachau schrieb, um die Todesursache zu erfragen, bekam sie keine Antwort. Stattdessen wurde die Urne mit der Asche ihres Vaters in Darmstadt beigesetzt, wo er vor seiner Verhaftung bei seinem Bruder zu Gast gewesen war. Daher bat sie in dem Schreiben um etwaige erhaltene Unterlagen von und über ihren Vater sowie eine Bestätigung seiner Haft in Dachau. Dann folgt ein scheinbar in diesen Zusammenhang nicht so recht hineinpassender Satz: „Mein Vater war deutschnational eingestellt, wie die ganze Familie“ (AA, DocID_10296876).

Gewiss steht ein solcher Satz nicht einfach so da, sondern verweist darauf, dass der Vater wie auch die ganze Familie sich zur sogenannten „Volksgemeinschaft“ zählte. Eine Information, welche für die US-Armee als Befreier des Konzentrationslagers Dachau und Deutschlands vom Nationalsozialismus nicht nur unbrauchbar, sondern kontraproduktiv war, bezeugte eine solche Aussage doch ein Einverständnis mit dem Nationalsozialismus. Ein solcher Satz deutet eher daraufhin, den Vater, dessen Haftgrund noch unbekannt war, vom Stigma des Außenseiters und Gegners zu befreien.

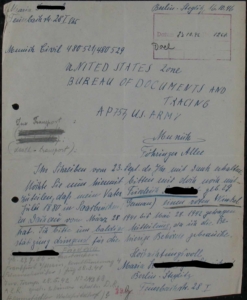

In einem zweiten erhaltenen Schreiben vom 16. Oktober 1946 an dieselbe Adresse (AA, DocID_86545736) erkundigt sich die Tochter danach, ob der Vater einen roten Winkel getragen habe.

Bitte um Auskunft nach der Winkelfarbe bzw. der Haftkategorie des in Dachau verstorbenen Vaters. Quelle: AA, DocID_86545736.

Offenkundig hatte sie bereits davon Kenntnis, dass es Unterschiede gab, die darüber entschieden, ob jemand entschädigt wurde oder nicht. Die Antwort des Suchdienstes der US-Armee vom 8. November 1946 (AA, DocID_86545735) stellte jedoch klar, dass der Vater einen schwarzen Winkel tragen musste und als „asozial“ stigmatisiert worden war. Damit war jede Chance auf Entschädigung für die Angehörigen von Friedrich S. dahin. Das geschah ungeachtet des Leids und des Unrechts, dass man dem alten Mann angetan hatte, der offenbar zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen war.

Eine von der Landeszentrale für politische Bildung des Saarlandes im Jahr 2025 angelegte Datenbank verzeichnet mehr als 200 Männer und Frauen, die mit einem schwarzen oder grünen Winkel stigmatisiert in Konzentrationslagern waren. Darunter waren vielen ältere Männer. Deren Haftverlauf zeigt, wie schnell der Tod nach einer Einweisung in Dachau und der Verlegung nach Mauthausen kam. Es war die Vernichtung durch Arbeit von denen, die nicht mehr im Arbeitsalltag mithalten konnten. Aufgrund dieser Verfolgungsgründe rückte eine Bevölkerungsgruppe in den Fokus. Es waren Menschen, die aufgrund ihres ambulanten Gewerbes ohne festen Wohnsitz waren: Die Minderheit der Sinti und Roma.

Literatur

- Dieter Sedlaczek, Ulrike Puvogel, Thomas Lutz (Hg.): „Minderwertig“ und „asozial“. Stationen der Verfolgung gesellschaftlicher Außenseiter. Zürich 2005.

- Wolfgang Ayaß: „Asoziale“ im Nationalsozialismus. Stuttgart 1995. S. 51-64.