Haftgründe

Der Haftgrund lässt in vielen Fällen einen Rückschluss auf die Nationalität und das Geschlecht eines Menschen zu

Der Haftgrund lässt in vielen Fällen einen Rückschluss auf die Nationalität und das Geschlecht eines Menschen zu. Das zeigt beispielhaft der Blick auf die Internierten im Gestapo-Lager Neue Bremm. Das ergab die Durchsicht der wenigen erhaltenen und im Landesarchiv Saarbrücken aufbewahrten Akten der Gestapo-Stelle Saarbrücken sowie der ebenfalls dort aufbewahrten Landesentschädigungsakten (LEA). Diese Akten wurden angelegt, als im Nationalsozialismus verfolgte Menschen nach 1945 bei den bei Städten und Landkreisen des Saarlandes eingerichteten Landesentschädigungsämtern um Anerkennung als „Opfer des Nationalsozialismus“ einkamen. Das war die Voraussetzung dafür, dass sie Entschädigung für Schäden an ihrer Gesundheit, ihrer Bildung und Ausbildung oder an ihrer wirtschaftlichen und beruflichen Existenz beantragen konnten. Ein wesentlicher Teil dieser Anträge war der Verfolgungsbericht. Das heißt, die Dokumentation eines Verfolgungsschicksals, begleitet von entsprechenden, schriftlichen Belegen. Dazu zählten amtliche Unterlagen, Entlassungsscheine aus Lagern, Pässe und weitere Ausweise sowie eidesstattliche Aussagen von Mitgefangenen, Familienangehörigen, Nachbarinnen und Nachbarn oder amtlichen Stellen. Diese Quellen geben Auskunft über den jeweiligen Haftgrund oder die Haftgründe. Anhand der eingesehenen Akten lässt sich feststellen, dass ein Zusammenhang zwischen der geschlechtlichen Zuordnung sowie der Nationalität und den jeweiligen Haftgründen besteht.

Weitere Auskünfte über Haftgründe: Berichte von Zeitzeug:innen aus Frankreich

Bücher von Elisabeth Thalhofer und Horst Bernard zum Gestapo-Lager Neue Bremm

Auskunft darüber geben auch die von dem ehemaligen Vorsitzenden der Vereinigung der Verfolgten des NS-Regimes (VVN) Saarland, Horst Bernard in den 1990er Jahren zusammengetragenen Interviews mit im Lager Neue Bremm inhaftierten Frauen und Männern aus Lothringen sowie den aus ganz Frankreich in das Lager verschleppten Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfern. Frauen aus Frankreich wurden entweder als nach Deutschland verschleppte Widerstandskämpferinnen in Schutzhaft genommen oder als Angehörige von Männern aus dem annektierten Lothringen, die sich der Wehrmacht oder dem Arbeitsdienst durch Flucht entzogen hatten, in Sippenhaft genommen. Für sie war das Lager Neue Bremm Durchgangslager auf dem Weg in die Konzentrationslager Ravensbrück oder auch Bergen-Belsen. „Schutzhaft“ galt als Haftgrund für die Franzosen, Belgier, Spanier und Engländer, die auf dem Weg in die Konzentrationslager Dachau, Mauthausen, Sachsenhausen oder Buchenwald einige Tage oder Wochen in Saarbrücken in Haft waren. Das galt auch für die im Lager inhaftieren Saarländer. Der Unterschied lag jedoch in den gegen sie vorgebrachten Haftgründen.

Haftgründe für Saarländer: Hochverrat, Landesverrat, Waffenhilfe

Diesen Weg von Paris aus den Gefängnissen Fresnes, Compiègne, Cherche-Midi nach Saarbrücken mussten auch die Saarländer nehmen, die nach der Rückgliederung des Saargebietes im Jahr 1935 an NS-Deutschland als NS-Gegner vor der Verfolgung nach Frankreich geflohen waren. Dort hatten sie sich mit ihren Familien meist im bis 1942 unbesetzten Teil niedergelassen und Arbeit gefunden. Mit Kriegsbeginn 1939 und der Besetzung im Jahr 1940 hatte für sie bereits eine mehrmonatige Lagerhaft begonnen, aus der sie wieder entlassen worden waren. Doch in Folge der Besetzung des vormals sogenannten „Freien Zone“ im Süden Frankreichs im November 1942 wurden sie Wochen oder Monate später verhaftet und nach Deutschland zurückgebracht. Dort warf man ihnen „Landes- und Hochverrat“, „Landesverräterische Waffenhilfe“ oder „Dienst in einer feindlichen Armee“ vor. Für viele war das Lager Neue Bremm die erste Station in ihrer früheren Heimat, bevor sie nach Dachau, Buchenwald oder Mauthausen verbracht wurden. Es kam auch vor, dass sie eine Gefängnisstrafe erhielten oder als Arbeitskraft zwangsverpflichtet wurden. Diese Männer stellten nach 1945 Anträge auf Entschädigung. Die dafür notwendige Schilderung ihres Weges von Frankreich über Saarbrücken in Gefängnisse oder Konzentrationslager informieren über die Haftgründe und den Aufenthalt im Gestapo-Lager Neue Bremm.

Haftgründe und Nationalität: Zwangsarbeitende im Arbeitserziehungslager

Anders verhielt es sich für Frauen und Männer aus Osteuropa. Sie waren zur Zwangsarbeit in die Saarregion verschleppt worden. Sie wurden in Fabriken, unter Tage in Kohlegruben oder in der saarländischen Schwerindustrie eingesetzt und waren dabei der Willkür ihrer Vorgesetzten ausgeliefert. Kleinste Vergehen standen dann unter Strafe. Zuspätkommen, der Gang zur Toilette, vermeintlich zu langsames Arbeiten galten als „Arbeitsbummelei“. Dieser Haftgrund wurde vor allem bei Frauen aus Osteuropa, aber auch bei vor allem jüngeren Frauen aus dem Saarland angeführt. Der Anklage des „Arbeitsvertragsbruchs“ sahen sich Zivilarbeiterinnen und Zivilarbeiter ausgesetzt, wenn sie, ohne sich abzumelden ihren Arbeitsplatz wechselten und eine neue, besser bezahlte oder näher an ihrem Wohnort gelegene Arbeit annahmen. Diese Freiheit gab es nicht in einer Diktatur.

Ein Versehen, das zu einem Fehler in der Produktion führte, konnte den Vorwurf der „Sabotage“ nach sich ziehen. Eine vermeintlich unangemessene Antwort konnte als „Aktion“ oder „Aufruhr“ durchgehen. Ungeachtet der drohenden Strafhaft und dem sie dort erwartenden Terror leisteten junge Frauen und Männer aus Osteuropa bewusst Widerstand, indem sie Netzwerke bildeten, Informationen weitergaben und den Arbeitsprozess verzögerten und die hergestellten Erzeugnisse, etwa Waffen, so bearbeiteten, dass sie nicht funktionierten.

Der Haftgrund und die Folgen für das Gestapo-Lager Neue Bremm

Für die Zwangsarbeit leistenden Frauen und Männer aus Osteuropa wurde das Lager Neue Bremm zum „Arbeitserziehungslager“. Dorthin kamen sie über einen begrenzten Zeitraum nach der schweren Arbeit in der Industrie und waren dann dem Terror des Wachpersonals ausgeliefert. Die Voraussetzungen dazu war der vom 28. Mai 1941 von Reichsführer SS, Heinrich Himmler. Dieser Erlass erlaubte, dass „Arbeitsverweigerer sowie arbeitsvertragsbrüchige und arbeitsunlustige Elemente“ in sogenannte „Arbeitserziehungslager“ gesperrt werden konnten. Diese waren „selbständige ‚Macht- und Terroreinrichtungen der regionalen Gestapostellen.‘“ (Pagenstecher, 2009, S. 76). Die ehemals in Saarbrücken wirkende Geschichtswissenschaftlerin Elisabeth Thalhofer hat dahingehend die Geschichte des Lagers Neue Bremm aufgearbeitet. Damit war die Gestapo und damit auch die Saarbrücker Gestapo, der damit das seit 1943 existierende Lager Neue Bremm unterstand, mit einem eigenen Instrument zur terroristischen Erzwingung von Arbeitsdisziplin endgültig als Akteur neben die Kriminalpolizei“(Hörath, 2018, S. 318) getreten. Dieser oblag bis dahin in Zusammenarbeit mit den Arbeitsämtern und Sozialbehörden um die Verfolgung und Einweisung in Gefängnisse und Konzentrationslager von den Nationalsozialisten sogenannten „Asozialen“. Die Arbeitsbedingungen in diesen Lagern, so die in den Gesprächen mit Horst Bernard beschriebenen Erfahrungen der Häftlinge wie auch die Forschung von Thalhofer und Hörath, „ähnelten denen in KZs.“ (Hörath, 2017, S. 318/319)

Haftgrund „Heimtücke“: meist für Männer, aber vereinzelt auch für Frauen

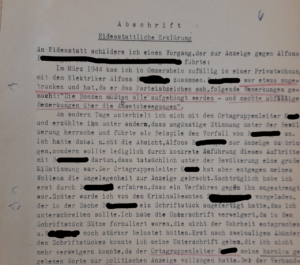

Auszug aus einer Landesentschädigungsakte: Anklage wegen Heimtücke und Faktor Empathie. Quelle: LA SB, LEA 11566, Blatt 4

Der Vorwurf der „Heimtücke“ führte ebenfalls Männer und auch einige Frauen aus dem Saarland in das Gestapo-Lager Neue Bremm. Es genügte, einen Witz über Parteifunktionäre zu machen oder Kritik an den Zuständen, etwa aufgrund des Krieges keinen Zucker mehr für den Kaffee in der Kantine zu erhalten oder von grausamen Vorgehen zu berichten, wie sich das Waffenpersonal in den Konzentrationslager Sonderurlaub verschaffte. Ungeachtet, ob dies tatsächlich so gesagt worden war, genügte bereits der Verdacht für eine Anklage und der sich daran anschließenden Inhaftierung. Die meisten der mit dem Vorwurf des Verdachts auf ein Heimtückevergehen waren von Arbeitskollegen oder Nachbarn bei Funktionären der NSDAP oder bei der Gestapo gemeldet worden.

Die Denunziation und der darauf resultierende Vorwurf der Heimrücke war ein Mittel, sich unliebsamer oder älterer Mitarbeiter zu entledigen, die in der Produktion nicht mehr mithalten konnten. Die Landesentschädigungsakten berichten von solchen Fällen wie auch von unvorsichtig plaudernden Handwerkern, die von der Hausfrau möglicherweise unbeabsichtigt in einem Gespräch Kritik geübt hatten und dann von dieser einem Parteifunktionär gemeldet wurden. Es kam vor, dass entweder ein Angehöriger des mit solchen Fällen von der Gestapo eingesetzten Sondergerichts einen Angeklagten kannte. Dann erließ er einen Haftbefehl, um diesen der Gestapo zu entziehen und ihn in das örtliche Gefängnis zu überweisen, anstatt ihn der Gefahr auszusetzen, von der Gestapo in ein Konzentrationslager überführt zu werden. Wiederum gab es Fälle, in denen Zeugen eines Heimtückevergehens sich weigerten, eine formulierte Aussage zu Ungunsten des Betroffenen zu unterzeichnen. Die Landesentschädigungsakten enthalten hierfür einige Beispiele zeigen, dass es nie nur Schwarz und Weiß gab, sondern vor allem jede Menge Grau gab, wenn es um die Frage von Mitmachen und Helfen, Schuld und Unschuld geht.

Weitere Haftgründe: Geiselhaft, Rundfunkverbrechen, Wachvergehen

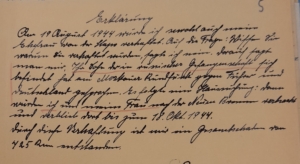

Haftgrund: Anklage des in Russland desertierten Sohn wegen Hochverrats. Darauf die Eltern Mathias und Barbara E. als Geiseln in Saarbrücken interniert. Quelle: LA SB, LEA 12442, Blatt 5

Im Lager Neue Bremm wurden auch Menschen in Geiselhaft gehalten. Darunter war ein Ehepaar, dessen Sohn im Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion zur Roten Armee übergelaufen war oder ein junger jüdischer Saarländer, der in Frankreich verhaftet worden war und den Aufenthaltsort seines Vaters nicht preisgab. Ein weiterer Haftgrund war ein sogenanntes „Rundfunkverbrechen“, das Abhören sogenannter feindlicher Sender, das von der Gestapo verfolgt wurde. Ein solches Delikt stellte in diesem Lager die Ausnahme dar. Ebenso war es bemerkenswert, dass im Lager auch dessen Wachmänner in Haft genommen wurden, wenn ihnen ein „Wachvergehen“ vorgeworfen wurde. Hier öffnet sich erneut ein Blick in die Grauzone zwischen den Polen „Opfer“ und „Täter“, wenn Mitglieder des Wachpersonals oder auch sogenannte „Funktionshäftlinge“, die im Auftrag der Lagerleitung Gefangene beaufsichtigen und Gewalt gegen sie ausübten, wenn man sich die Haftgründe ansieht.

Haftgrund Schutzhaft: Die Aktion „Gewitter“ in Folge des Stauffenberg-Attentats

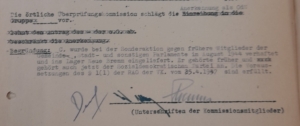

Wilhelm C.: Verhaftet bei der „Aktion Gewitter“ in Folge des Attentats vom 20. Juli 1944. Quelle: LA SB, LEA 13855, Blatt 7

In Folge des Stauffenberg-Attentats vom 20. Juli 1944 wurden ehemalige Partei- und Gewerkschaftsfunktionärinnen und –funktionäre aus Anlass Aktion „Gewitter“ für mehrere Tage oder Wochen im Lager Neue Bremm inhaftiert. Das fiel in die Zeit, als Anfang September 1944 sich das Lager allmählich in Auflösung befand. In dieser Zeit kamen auch Gefangene aus den in Metz und St. Avold aufgelösten Gefängnissen, bevor sie über das Lager Neue Bremm nach Dachau, Mauthausen und Sachsenhausen weitertransportiert wurden. In den Sog dieser Verteilung von Häftlingen des Gestapo-Lagers Neue Bremm auf in die Konzentrationslager abgehenden Transporten gerieten auch Inhaftierte, die in Folge des 20. Juli 1944 ins Lager gebracht worden waren. Die Landesentschädigungsakten sowie die Akten des „Staatskommissars für politische Säuberung“ erzählen von den Anstrengungen der Angehörigen, mit Funktionären der Partei vor Ort Kontakt aufzunehmen, damit sie die Entlassung der in Lagerhaft befindlichen Ehemänner oder Väter erwirken sollten. Die Akten des Bestandes des „Staatskommissars für politische Säuberung“ enthalten nach 1945 gestellte Anträge auf Entnazifizierung ehemaliger Parteifunktionäre und Mitarbeiter der Gestapo und der Polizei, die zu ihrer (vermeintlichen) Entlastung von solchen Hilfeleistungen für im Lager Neue Bremm nach dem 20. Juli 1944 inhaftierter Frauen und Männer berichteten.

Wer keine solche Fürsprecher draußen hatte bzw. wer keine Familie hatte, die sich dafür einsetzte, der wurde erst später entlassen. Die schlimmste Wendung jedoch war, dass einige dieser Inhaftierten bei der Auflösung in Transporte in die Konzentrationslager Dachau und Mauthausen gesteckt wurden. Das geschah zu einem Zeitpunkt, als die großen Konzentrationslager längst überfüllt und die Zustände noch katastrophaler als zuvor waren und die Chance, diesen Orten lebend zu entkommen, verschwindend gering war. Einige Inhaftierte des Gestapo-Lagers Neue Bremm mussten diesen Weg nehmen und kehrten nicht mehr zurück. Darunter waren zum Zeitpunkt ihrer Verhaftung schon ältere und damit gesundheitlich angeschlagene Männer, die nach 1945 als verschollen galten. Deren Todesdatum konnte nicht mehr festgestellt werden und wurde daher nachträglich festgelegt, damit eine Witwe Entschädigung und Rente beantragen konnte.

Geschlecht und Nationalität lassen Rückschlüsse auf den jeweiligen Haftgrund zu

Ein Blick auf die Häftlingsgesellschaft des Gestapo-Lager Neue Bremm zeigt, wie es um die Haftgründe der Frauen aus Frankreich, der Frauen aus dem Saarland und der Frauen aus Osteuropa bestellt war. Während die Französinnen aus Zentralfrankreich wegen ihrer Aktivitäten im Widerstand in Schutzhaft genommen wurden, gerieten die Ehefrauen, Töchter oder Schwestern von Männer aus Lothringen, die sich der Wehrmacht oder der Arbeitsdienst in Deutschland entzogen hatten, in Sippenhaft. Frauen aus dem Saarland kamen wegen Arbeitsbummelei oder Arbeitsverweigerung und insbesondere in Zusammenhang mit dem Attentat vom 20. Juli 1944 in das Lager Neue Bremm. Frauen aus Osteuropa, die als Zwangsarbeiterinnen in der saarländischen Industrie Zwangsarbeit leisten mussten, wurden ebenfalls wegen vermeintlich zu langsamen Arbeiten oder ungenügender Arbeitsleistung in das Lager Neue Bremm für mehrere Wochen gebracht und waren dort weiterem Terror hilflos ausgeliefert.

Die aus Frankreich für wenige Tage oder Wochen in das Lager Neue Bremm verschleppten Franzosen waren als Mitglieder des Widerstands in Schutzhaft wie auch die Saarländer, die nach ihrer Emigration 1935 als politische Häftlinge ins Saarland zurückgebracht worden waren. In Schutzhaft wurden auch nach dem 20. Juli 1944 ehemaligen Funktionäre der kommunistischen oder sozialdemokratischen Partei genommen. Die Haftgründe der Männer aus Osteuropa, die als Zwangsarbeiter eingesetzt wurden, entsprachen denen der Zwangsarbeiterinnen, wenn auch festzustellen ist, dass die Anklagen weniger „Arbeitsbummelei“ lauteten als wegen des weitaus stärkeren Vorwurfs der „Arbeitsverweigerung“ erhoben wurden.

Literatur:

- Horst Bernard: „Bis zu den Schultern in der Jauche“. Ehemalige Häftlinge des KZ Neue Bremm erinnern sich. Saarbrücken 2001.

- Horst Bernard: „Trotz der Leiden…Wir sind immer noch da.“ Ehemalige Häftlinge des Gestapo-Lagers Neue Bremm erinnern sich. Saarbrücken 2005.

- Horst Bernard: Neue Bremm. Eine höllische Adresse! Ehemalige Häftlinge de Gestapo-Lagers Neue Bremm erinnern sich. Saarbrücken 2010.

- Horst Bernard: Das Lager Neue Bremm. Ehemalige Häftlinge des Gestapo-Lagers Neue Bremm erinnern sich. Saarbrücken 2014.

- Julia Hörath: „Asoziale“ und „Berufsverbrecher“ in den Konzentrationslagern 1933 bis 1938. Göttingen 2017.

- Cord Pagenstecher: Arbeitserziehungslager in: Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 9: Arbeitserziehungslager, Ghettos, Jungendschutzlager, Polizeihaftlager, Sonderlager, Zigeunerlager, Zwangsarbeitslage. Hrsg. v. Wolfgang Benz und Barbara Distel, Redaktion Angelika Königseder. München 2009, S. 75-99.

- Elisabeth Thalhofer: Neue Bremm. Geschichte des Saarbrücker Gestapo-Lagers. Erweiterte und überarbeitete Auflage. St. Ingbert 2019.