Hintergründe

Am Beispiel des Gestapo-Lagers Neue Bremm: ein Ort, mehrere Funktionen, viele Hintergründe

Das Themenfeld „Hintergründe“ lässt sich beispielhaft am ehemaligen Gestapo-Lager Neue Bremm beleuchten. Dieser Ort hatte viele Funktionen, die über das Lager hinaus verweisen. Das Lager Neue Bremm war Durchgangslager für die Frauen und Männer des Widerstands aus Frankreich auf dem Weg in die Konzentrationslager. Es war zudem Arbeitserziehungslager für die zur Zwangsarbeit in der saarländischen Industrie leistenden Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter aus Osteuropa. Es war ein Haftlager für Funktionärinnen und Funktionäre der Kommunistischen und Sozialdemokratischen Partei, der Liberalen oder Zentrumspartei, die in Folge des Stauffenberg-Attentats auf Hitler nach dem 20. Juli 1944 festgenommen worden waren.

Recherche im Saarländischen Landesarchiv

Auch hier erlauben die vorhandenen Landesentschädigungsakten (insgesamt ein Bestand von über 16.000 Akten) und die wenigen erhaltenen Akten der Gestapo Saarbrücken, die im Saarländischen Landesarchiv verwahrt werden, historische Zusammenhänge aufzuzeigen und an ausgewählten, markanten Beispielen, die jeweils damit verbundenen Hintergründe herauszuarbeiten. Das Format des Blogs erlaubt, einzelne Aspekte zu Haftgründen und Haftorten aufzugreifen und sich damit eingehender zu beschäftigen. Ebenso lassen sich darin neuere Forschungsergebnisse darstellen. Diese Themen sind mit den Aufgaben des Gestapo-Lagers Neue Bremm verbunden und zugleich weisen sie darüber hinaus. Daher ist das Lager ein zentraler Ort, wenn es um die Geschichte des Nationalsozialismus an der Saar geht. Doch es wäre kurzsichtig, sich allein auf diesen Ort zu beschränken. Er nimmt eine wichtige Rolle in diesem Blog ein, nicht zuletzt deshalb, weil sich von diesem Ort aus weitere Aspekte zu dem Themenfeld des Nationalsozialismus an der Saar ergeben.

Saarbrücken, erste Station in Deutschland

Ansicht des späteren von der Gestapo genutzten Lagers um 1940.

Für die Frauen und Männer des Widerstands gegen die Nationalsozialisten in Frankreich war Saarbrücken die erste Station auf deutschem Boden, von der aus sie in die Konzentrationslager verbracht wurden. Hier lässt sich zeigen, welche Formen des Widerstands existierten, und wie sich weiblicher vom männlichen Widerstand unterschied. Die Bewertung des männlichen und weiblichen Widerstands während des Krieges und vor allem nach 1945 ist von besonderer Wichtigkeit, denn der lang obwaltende Résistance-Mythos beeinflusste die Konzeption der ersten Gedenkstätte 1947. Die erst in den letzten Jahrzehnten erfolgten wissenschaftlichen Neubewertungen des weiblichen Widerstands gehören ebenfalls hierher. Viele der auf der Bremm inhaftierten Widerstandskämpfer:innen waren in sogenannten „Reseaux“, sprich lokalen Netzwerken, organisiert. Ein Blick auf diese Strukturen ist hier möglich wie notwendig wie auch die Kategorie der „Nacht und Nebel“-Gefangenen eingehend zu betrachten. Aus Frankreich wurden auch viele Spanierinnen und Spanier über das Lager Neue Bremm in Konzentrationslager gebracht. Welche Bedeutung für diese Gruppe der Inhaftierten der Spanische Bürgerkrieg und die Niederlage der Republikanischen Armee hatte, auch damit wird sich der Blog beschäftigen.

Jenseits des Résistance-Mythos: Special Operations Executive (SOE)

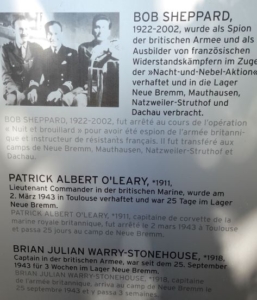

Eine Reihe von Frauen und Männern, die meisten britische Staatsbürger:innen, waren in Frankreich verhaftet worden und wurden über das Lager Neue Bremm nach Ravensbrück, Natzweiler oder Buchenwald verschleppt. Darunter waren Violette Szabo, Yvonne de Baseden, Lilian Rolfe, Patrick O’Leary, so der Deckname des Belgiers Albert Guerisse, Robert Sheppard oder Brian Julian Warry-Stonehouse. Sie gehörten der „Special Operations Executive“ (SOE). Das war der Name einer von Premierminister Winston Churchill 1940 einberufenen Spezialeinsatzgruppe, die, so sein Auftrag, „Europa in Brand“ setzen sollte. Dafür wurden Frauen und Männer rekrutiert, die aufgrund eines französischen Elternteils perfekt Französisch sprachen oder teilweise in Frankreich aufgewachsen waren und daher über Ortskenntnisse verfügten.

Interniert im Lager Neue Bremm: Die Agenten der Special Operations Executive.Quelle: LpB Saarland

Die Frauen und Männer sprangen mit dem Fallschirm im besetzten Frankreich ab und verübten Sabotageakte mit Sprengstoff. Sie schmuggelten Waffen, leisteten Dienst als Funker und unterstützten damit den französischen Widerstand. Wurden sie gefasst, kamen sie gemeinsam mit den französischen Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfern in Konzentrationslager. Lange überlagerte der in Frankreich gepflegte Résistance-Mythos diese mutigen Taten, für die nicht wenige der SOE-Agentinnen und -agenten ihr Leben einsetzten und verloren. Es lohnt der Blick auf die Biographien dieser Frauen und Männer, die einige Tage und Wochen im Gestapo-Lager Neue Bremm in Haft waren.

Aus dem Exil in Frankreich ins Saarland verschleppt

Einige der Männer, die nach dem Ergebnis der Abstimmung vom 13. Januar 1935 vor der Verfolgung durch die Nationalsozialisten allein oder mit ihren Familien nach Frankreich geflohen waren, kehrten nach Jahren des Exils als Gefangene in das Saarland zurück. Sie sahen sich dem Vorwurf des Landes- und Hochverrats ausgesetzt. Als Befürworter des Status quo hatten sie sich in dem seit Juni 1934 bis zum Wahltag am 13. Januar 1935 das Saargebiet spaltenden Wahlkampf für den Fortbestand der vom Völkerbund installierten Regierungskommission und damit den Erhalt des Sonderstatus des Saargebiets eingesetzt. Die Rückkehr des Saargebiets nach Deutschland war bis zum 30. Januar 1933 für die meisten Einwohnerinnen und Einwohner beschlossene Sache gewesen.

Enttäuschte Hoffnung: Kundgebung für den Erhalt des Status quo im Saargebiet im Januar 1935. Quelle: LA SB, Slg Foto-135

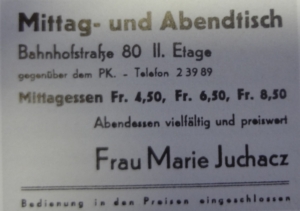

Jedoch änderte sich dies mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Die Rückkehr zu Deutschland bedeutete nun, sich der NS-Diktatur zu überantworten. Dagegen setzten sich vor allem Mitglieder der Gewerkschaften und der Sozialdemokratischen sowie der Kommunistischen Partei zur Wehr. Unterstützung erhielten sie von den von Frauen und Männern, die als Gewerkschafts- und Parteifunktionäre und damit als von den Nationalsozialisten ausgemachten Gegnern aus Deutschland in das noch freie Saargebiet geflohen waren. Damals hielten sich für einige Tage, aber auch Monate oder bis zum Tag der Abstimmung aus Deutschland geflohene NS-Gegner:innen, darunter Marie Juchacz, Johanna Kirchner, Lore Wolf, Konrad Heiden, Emil Kirschmann im Saarland auf, bevor auch sie nach dem 13. Januar 1935 über die Grenze ins nahe Frankreich fliehen mussten.

Angewandte Sozialpolitik: Die nach dem 30. Januar 1933 ins Saargebiet geflohene Reichstagsabgeordnete und Mitgründerin der AWO, Marie Juchacz eröffnet in Saarbrücken eine Pension. Sie wurde zum Treffpunkt der Widerständigen und Geflüchteten. Quelle: Stadtarchiv Saarbrücken

Während es vielen der ehemaligen Politiker:innen und Journalist:innen gelang, in die USA oder nach Großbritannien zu emigrieren, mussten die geflohenen Saarländer mit ihren Familien einige Wochen in Sammellagern in Forbach und Straßburg ausharren, bevor sie in den Südwesten Frankreichs transportiert wurden. Auch dort verblieben sie zuerst in Lagern, bevor sie im Herbst 1936 entlassen wurden. Die geflüchteten Familien ließen sich in der Umgebung nieder, wo die Männer in ihren Berufen als Bergmann, Eisenflechter, Schreiner und anderen in der regionalen Eisenproduktion und in den Kohlegruben Arbeit fanden. Der mit den Jahren eingekehrte Alltag wurde durch den Kriegsbeginn aufgestört. Die Männer kamen als „Feindliche Ausländer“ in Internierungslager und wurden von dort Arbeitskommandos zugeteilt. Sie verrichteten oft dieselbe Arbeit, jedoch nun als Angehörige der Armee, der diese Arbeitskommandos unterstellt waren, zu einem weitaus geringeren Sold. Andere meldeten sich gleich zur Armee. Beides wurde ihnen zum Verhängnis, als sie 1943 in Frankreich von der Gestapo verhaftet und zurück nach Deutschland gebracht wurden, wo die Anklage wegen Hoch- und Landesverrat erwartete.

Nicht anders ging es den Männern, sich 1936 von Frankreich aus den Internationalen Brigaden im Spanischen Bürgerkrieg angeschlossen hatten. Sie mussten nach dem Sieg des Putschisten um General Franco Anfang 1939 erneut nach Frankreich fliehen. Viele fanden eine erste Zuflucht in den am Fuß der Pyrenäen errichteten Auffanglagern Gurs, St. Argelès oder Saint-Cyprien. Darunter waren einige, die, um den katastrophalen Zuständen in den notdürftig ausgestatteten Barackenlagern zu entkommen, in die Fremdenlegion oder die Französische Armee eintraten. Andere folgten der von die Lager bereisenden Kommissionen des Auswärtigen Amtes ausgesprochenen Versicherungen, dass sie unbeschadet nach Deutschland zurückkehren konnten. Das erwies sich als Lüge, denn nicht wenige, die dieses Angebot angenommen hatten, wurden, sobald sie die Grenze passiert hatten sofort interniert und in Konzentrationslager eingewiesen. Daher steht die Inhaftierung der aus Frankreich in das Lager Neue Bremm gelangten Saarländer in Zusammenhang mit den Ereignissen der Jahre 1934/35 und ist vor diesem Hintergrund zu verstehen. Dabei ist auch der Verbleib der Frauen der verhafteten und aus Frankreich deportierten Saarländer von Belang. Sie wurden nicht inhaftiert, jedoch erfolgte deren Ausweisung die Rückkehr nach dem Saarland. Dort standen sie unter Polizeiaufsicht, blieben jedoch von der Lagerhaft verschont. Das lässt sich an ausgewählten Fällen zeigen.

Aus Osteuropa ins Saarland verschleppt

Bis zu 70.000 Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter waren in der vor allem in der Industrie, aber auch in der Landwirtschaft, dem Handwerk und auch in öffentlichen Verwaltungen eingesetzt. Sie waren in zahlreichen in der Nachbarschaft der Betriebe errichteten Lagern oder in Wirthaussälen untergebracht.

Auf dem Saarbrücker Hauptfriedhof sind Zwangsarbeiter:innen aus Osteuropa und im Lager Neue Bremm ermordete Häftlinge beigesetzt. Quelle: LpB Saarland

Für diese, meist jungen und jüngeren Menschen aus Osteuropa war das Lager Neue Bremm Arbeitserziehungslager. Dorthin wurden sie überwiesen, wenn sie aus der Sicht ihrer Vorgesetzten zu langsam oder zu wenig arbeiteten, sich verspäteten oder vermeintlich die Arbeit sabotierten. Die wenigen erhalten gebliebenen Gestapo-Akten, die im Landesarchiv verwahrt sind, geben über den Umgang mit Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern im NS-Strafsystem, aber auch über den Alltag der Zwangsarbeitenden an der Saar Auskunft. Auch hier zeigt der Blick in die vorhandenen Dokumente durchaus neue Aspekte im Umgang mit den Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern an der Saar, vor allem im Hinblick auf ihre Nationalität.

Der 20. Juli 1944 und das Lager Neue Bremm

In Folge des Stauffenberg-Attentats auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 wurden aus Anlass der „Aktion Gewitter“ im Saarland verbliebene ehemalige Funktionärinnen und Funktionäre der Sozialdemokratischen, der Kommunistischen oder der Zentrumspartei, ehemalige Ratsmitglieder sowie Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter in großer Zahl verhaftet und im Lager Neue Bremm interniert. Sie kamen für mehrere Tage oder Wochen in das in diesem Zeitraum bereits überfüllte Lager.

Luftbild (Ausschnitt) des Gestapo-Lagers Neue Bremm vom 2. August 1944. Quelle: LpB Saarland

Darunter waren Personen, deren Familien sich bei NS-Funktionären für die Freilassung ihrer Angehörigen einsetzten. Darunter waren auch Personen, die ohne diese Hilfe in die Auflösung des Lagers kamen und in Konzentrationslager verbracht wurden. Darauf nimmt der Blog ebenso Bezug. Hier bietet sich die Gelegenheit, sich mit der Situation der im Saarland verbliebenen NS-Gegnerinnen und NS-Gegner zu beschäftigen und zu zeigen, dass die Beteiligung an diesem Akt des Widerstands gegen das NS-Regime über den militärischen Bereich in zivile Kreise reichte.

Das Strafsystem im Nationalsozialismus

Der Blick auf die Haftgründe und Haftorte, die Menschen in das Lager Neue Bremm und von dort hinaus geführt hatten, steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Strafsystem im Nationalsozialismus. Welche Bedeutung die Gestapo, aber auch die Kriminalpolizei und das Arbeitsamt im Zusammenhang mit dem Lager Neue Bremm hatten, und welche Bedeutung den Sondergerichten zukam, auch diese Fragen zählen zu den im Blog zu beleuchtenden Hintergründe. Das gilt auch für andere Verfolgten bzw. Opfergruppen aus dem Saarland, die aufgrund der gegen sie erhobenen Haftgründe an bestimmten Haftorten festgehalten wurden.

Entschädigung, Wiedergutmachung oder eben nicht…

Es gibt Besonderheiten bei der Anerkennung als „Opfer des Nationalsozialismus“ derer, die im Lager Neue Bremm interniert waren und von dort in Konzentrationslager verlegt wurden. So wurden einzelne Anträge als „Opfer des Nationalsozialismus“ von den zuständigen Ausschüssen im Saarland nicht anerkannt. Ein Blick auf die Einzelfälle und die Anerkennung der verschiedenen Opfergruppen lohnt und gibt den Blick in eine nuancenreich Grauzone im Umgang mit den Verfolgten des Nationalsozialismus in den unmittelbaren Nachkriegsjahren und in den folgenden Jahrzehnten frei. Dazu zählt auch die lange die fehlende Anerkennung bestimmter Gruppen von Verfolgten als Opfer des Nationalsozialismus und damit die Rechtsgrundlage für das erlittene Leid und die körperlichen und wirtschaftlichen Schäden Entschädigung zu beantragen. Dazu zählen Menschen, die von den Nationalsozialisten als sogenannte „Asoziale“ oder „Gemeinschaftsfremde“ stigmatisiert, verfolgt und durch Zwangsarbeit in Konzentrationslagern vernichtet wurden.

Gedenkstättengeschichte(n) von 1947 bis heute

Die Geschichte der Gedenkstätte, die 1947 vor dem ehemaligen Lagergelände auf Betreiben des damaligen Militärgouverneurs an der Saar, Gilbert Grandval angelegt worden war, gibt nicht nur ein getreues Bild über die Sicht Frankreichs auf Deutschland in der unmittelbaren Nachkriegszeit ab, sondern zeigt auch die starke Wirkung des Résistance-Mythos bei der Anlage der Gedenkstätte vor dem vormaligen Männerlager bei gleichzeitiger Vernachlässigung des Geländes des benachbarten, ehemaligen Frauenlagers. Die bis 1955 an dieser Stelle vorherrschende französische Gedenkkultur wurde, nachdem das Saarland 1957 Bundesland der Bundesrepublik Deutschland geworden war, von der bundesdeutschen Erinnerungskultur überformt. Die Folgen für die Gedenkstätte waren markant und bestimmen ihre Gestalt, auch nach deren Neugestaltung im Jahr 2004, bis heute.

Auf einen Blick: Sockel des Obelisken der Gedenkstätte von 1947 und der Vorderseite der 2004 neugestalteten Gedenkstätte. Quelle: Landesbildstelle/Mechthild Schneider

Die fehlende Sichtbarkeit der Gedenkstätte ist die Folge davon wie auch die bis heute fehlende Bildungsinfrastruktur vor Ort. Daher lohnt der Blick auf die Geschichte des Ortes und damit die Bedeutung der Gedenkstätte im Saar-Staat sowie in der Bundesrepublik im Spiegel der Erinnerungskultur und der Erinnerungspolitiken nach 1945. Daher liegt auch hier ein weiter Fokus auf diesem Ort und geht über ihn hinaus.