Seit 1941 war die Gestapo neben der Kriminalpolizei ein weiterer Akteur auf dem Gebiet der „terroristischen Erzwingung von Arbeitsdisziplin“ (Hörath 2017, S. 318). Die Gestapo hatte sich dafür mit der Errichtung von sogenannten „Arbeitserziehungslagern“ ein Instrument geschaffen, das nicht nur das NS-Lagersystem erweiterte, sondern zugleich auch ein Instrument des Maßnahmenstaates war. Das heißt, es entbehrte jeglicher Rechtsgrundlage und folgte stattdessen politischen und ideologischen Vorgaben. Fast zeitgleich entstanden im Frühjahr/Sommer 1943 auf Betreiben der Gestapo Saarbrücken die Arbeitserziehungslager Etzenhofen und das Gestapo-Lager Neue Bremm, das ebenfalls diese Funktion hatte.

Seit 1940 entstanden im Machtbereich der Nationalsozialisten die sogenannten „Arbeitserziehungslager“, kurz AEL. „Die AEL dienten dazu, als arbeitswidrig eingestufte deutsche und ausländische Belegschaftsmitglieder in ihrem Widerstand zu brechen, einzuschüchtern, sie zu disziplinieren und zu einer besseren Arbeitsmoral zu ‚erziehen‘.“ (Reuther, 2018, S. 70) Weiterhin war das Arbeitsamt wie vormals mit der Kriminalpolizei nun mit der Gestapo, also der politischen Polizei im Bunde, wenn es darum ging, Menschen in einem „Regime, dessen Ideologie sich auf das Recht des Stärkeren, Freund-Feind-Denken und den Anspruch universaler Verfügbarkeit über Menschen gründete“, wie es Wolfgang Benz formuliert hatte (Benz 2016, S. 11), notwendig darauf auszurichten und im Fall einer Verweigerung dementsprechend zu bestrafen und zu disziplinieren.

Das Arbeitserziehungslager Etzenhofen: Straflager der Röchlingschen Eisen- und Stahlwerke

Das betraf nicht nur alte oder kranke Menschen, die nicht mehr arbeiten oder nicht mit dem verlangten Tempo mithalten konnten. Es waren nicht mehr nur die Bettler oder Alkoholkranken und die an den Rand der Gesellschaft aufgrund von Armut oder Alter gedrängten Personen oder die Außenseiter, die von der Gestapo in den Blick genommen wurden. Mit dem Verlauf des Zweiten Weltkrieges und des Vernichtungskrieges im Osten Europas nahm die Arbeitserziehung vor dem Hintergrund der nach Deutschland verschleppten Zwangsarbeiter:innen eine neue Dimension der Gewalt und der Terrors an. Die in Fabriken, Bergwerken, Eisenhütten und Stahlwerken, aber auch in der Landwirtschaft oder in Privathaushalten eingesetzten Zwangsarbeitenden und Kriegsgefangenen galten als Feinde und als sogenannte „Untermenschen“. Ihnen wurden jegliche Rechte verwehrt, und sie wurden wie Sklaven behandelt. Wenn diese Menschen dagegen aufbegehrten oder aus Sicht ihrer Vorgesetzten nicht schnell oder gründlich genug arbeiteten, konnten sie dafür für 56 Tage in ein Arbeitserziehungslager eingewiesen werden: „Von Mitte 1942 bis Mitte 1943 stieg der Einsatz ausländischer Arbeitskräfte bei den RESW (=Röchlingschen Eisen- und Stahlwerke) vor allem durch das massenhafte ‚Hereinholen‘ von Ostarbeiterinnen und Ostarbeitern seit März 1942 sprunghaft an.“(Reuther 2018, S. 171) Christian Reuther nennt in seiner Publikation über Zwangsarbeit in Völklingen dementsprechende Zahlen: Ende Juni 1942 waren bei den RESW 2.900 Zwangsarbeitende beschäftigt. Zum Jahresende waren es schon 4.650. Ein Jahr später, Ende Juni 1943 war die Zahl auf 5.450 angewachsen. (Reuther 2018, S. 171) Diese Menschen wurden gebraucht, um die durch den Kriegseinsatz fehlende Belegschaft aufzufüllen.

Während des Zweiten Weltkriegs wurden Kriegsgefangene und Menschen aus Osteuropa zur Zwangsarbeit in der ehemaligen Völklinger Hütte eingesetzt.

Dabei sah sich ein Unternehmen wie die RESW vor die Frage gestellt, wie sollte man diese Menschen im Fall von Zuwiderhandlung disziplinieren? Gefängnishaft oder die Überstellung in ein Konzentrationslager oder ein Arbeitserziehungslager führte dazu, dass die Betroffenen in den Betrieben dauerhaft fehlten. Mit dem Erlass des Reichsführers SS und Chef der Deutschen Polizei vom 15. Dezember 1942 zur „Bekämpfung des Arbeitsvertragsbruchs ausländischer Arbeitskräfte“ bahnte sich eine Lösung an: Es bestand die Möglichkeit, dass bei größeren Betrieben, bei denen ausländische Arbeitskräfte, sprich Zwangsarbeiter eingesetzt waren und in deren unmittelbarer Nähe kein Arbeitserziehungslager lag, dass man vor Ort in dem Betrieb ein solches einrichten konnte. Die Gestapo hatte dabei die Oberhand und entschied über die Einweisungen. Der Werkschutz vor Ort war dabei der Gestapo nachgeordnet.

Um die damit befasste Gestapo zu entlasten, wurde Eisenhütten, Fabriken und Bergwerken angeboten, dort für die Beschäftigten eine „Strafabteilung“ einzurichten, die sich jedoch von einem herkömmlichen Arbeitserziehungslager unterschied, so der Leiter der Saarbrücker Gestapo Johannes Theodor Rentsch: „Dadurch wäre der Betrieb bei der Einweisung eines Arbeiters in eine solche Strafabteilung nicht, wie es bei der Einweisung in ein Arbeitserziehungslager der Fall war, gezwungen, auf diese Arbeitskraft während der Dauer der Erziehungshaft zu verzichten. Andererseits würde auch die Dauer der Haft um einige Zeit kürzer werden, da der Sammeltransport zum nächsten Erziehungslager fortfällt und die Erziehungsmaßnahmen sofort nach ihrer Verhängung begonnen werden können. Vorgesehen ist, dass die Einweisung in die Strafabteilung durch eine Dienststelle der Geheimen Staatspolizei ausgesprochen wird und dass ferner die mit der Bewachung der in der Strafabteilung eingewiesenen Arbeitskräfte beauftragten Angehörigen des Werkschutzes (…) verpflichtet sind, Weisungen der Geheimen Staatspolizei entgegen zu nehmen.“ (Schreiben Gestapo Saarbrücken an den Betriebsführer der RESW vom 09.01.1943, nachgewiesen im Bundesarchiv Freiburg, Pers 6/29039 zitiert in Reuther 2018. S. 177)

Ein solches Lager entstand Ende April 1943 im Püttlinger Stadtteil Etzenhofen. Auf der Grube Mellin in Sulzbach gab es ein weiteres Arbeitserziehungslager für ausländische (Zwangs)Arbeitende. (siehe dazu Mallmann/Paul, 1991, S. 316). Das Lager in Etzenhofen löste ein Jugenderziehungslager ab, das ab September 1942 in Betrieb genommen worden war. Dieses wiederum war an die Stelle einer Einrichtung im lothringischen Niedergangingen/Guénange (siehe dazu: Mallmann/Paul, Band 2, S. 315, 358) getreten, in die Jugendliche wegen Arbeitsbummelei eingewiesen worden waren. Diese und andere kürzere Schutzstrafen sollten laut eines Erlasses des Reichssicherheitshauptamtes vom 4. Dezember 1942 in Jugendarrestanstalten vollzogen werden (Reuther, 2018, S. 176-177). Damit waren die Voraussetzungen für die Inbetriebnahme eines Arbeitserziehungslagers in Etzenhofen geschaffen. Die Baracken kamen aus dem Bestand der Lager, die für den Reichsautobahnbau (Reuther 2018, S. 173f.) entstanden waren. Im Archives Nationales in Paris, Bestand BB 36/25/TG 323 hat sich das sogenannte „Strafbuch“ der RESW erhalten. Darin wurde mit Datum vermerkt, wer sich welches Vergehen schuldig gemacht hatte, und wie es jeweils geahndet wurde. Die Skala der Strafen reicht von einer Verwarnung, einer Meldung bei der Gestapo, der Einweisung nach Etzenhofen, aber auch in das SS-Sonderlager Hinzert, das Sicherungslager Schirmeck oder die Neue Bremm sowie die Überführung in ein Konzentrationslager.

Das Strafbuch der RESW – ein Dokument des Terrors, aber auch eine Quelle der Forschung

Der Geschichtswissenschaftler und heutige Leiter des Stadtarchivs Neunkirchen, Christian Reuther hat in seiner Publikation „Zwangsarbeit in Völklingen“ aus dem Jahr 2018 das Strafbuch der RESW ausgewertet. Die Einträge beginnen mit dem 6. April 1943 und enden am 30. November 1944. Ein Schreiben vom 30.04.1943 an die Betriebsleitungen der Kokerei Altenwald, der Kalkwerke in Kleinblittersdorf, Auersmacher, Wittringen, Überherrn und Berus sowie in Dillingen informierte über die Einrichtung eines Betriebsstraflagers in Etzenhofen für ausländische Arbeiter, in dem „alle Bummelanten und Arbeitsverweigerer bis zu 3 Wochen eingewiesen werden können.“ (Reuther 2018, S. 181). Darauf gründet die Annahme, dass das betriebliche Straflager Etzenhofen erst in der zweiten April-Hälfte des Jahres 1943 in Betrieb ging (Reuther 2018, ebd.) Jedoch stellt Christian Reuther in seiner Forschung diese Annahme in Zweifel, da die Einträge in das Strafbuch bereits Anfang April beginnen. Daher besteht für ihn die Möglichkeit, dass es einen „kurzlebigen Vorläufer eines Straflagers in Völklingen“ (Reuther 2018, S. 182) gegeben hat.

Diese Vermutung führt er auf den Umstand zurück, dass die im Strafbuch in diesem frühen Zeitraum aufgeführten Personen nicht in der sogenannten „Nachkriegsliste“ von 1946 enthalten sind. Damit ist die Liste gemeint, welche das Lohnbüro der RESW dem Völklinger Bürgermeisteramt überantwortet hatte. Aufgrund der erst mit dem 20. April 1943 belegten Übereinstimmungen von Namen im Strafbuch und dieser Liste vermutet Christian Reuther, dass es sich um ein anderes Lager als um das betriebliche Straflager Etzenhofen gehandelt haben könnte. Es wird sich jedoch noch zeigen, dass Zwangsarbeitende in den RESW im Gestapo-Lager Neue Bremm waren, ohne dass sich ein entsprechender Eintrag im Strafbuch findet. Denn im Strafbuch wurde nicht nur die Einweisung in das Erziehungslager Etzenhofen vermerkt, sondern auch, dass eine Zwangsarbeiterin oder ein Zwangsarbeiter in das SS-Sonderlager/KZ Hinzert, das ebenfalls als Erziehungslager diente, in das Lager in Schirmeck, in das Arbeitserziehungslager Neue Bremm eingewiesen oder in ein Konzentrationslager überführt werden sollte. Auch in diesem Fall ging der Weg über das Gestapo-Lager Neue Bremm, das in solchen Fällen als Durchgangslager fungierte. Das Strafbuch vermerkt die Haftgründe. Dazu zählten Arbeitsbummelei, Arbeitsvertragsbruch, die Umstände „flüchtig“ oder „nicht aus dem Urlaub zurückgekehrt“, „Urlaubsübertretung“, „Verstoß gegen die Kontrollvorschrift“ oder dass jemand, „unerlaubt die Grenze“ überschritten habe. Damit war die im Grunde nach Lothringen gemeint, das jedoch von Deutschland annektiert worden war und dem Gau Westmark zugeschlagen worden war. Einen unerlaubten Grenzübertritt brachte einen Arbeiter der RESW ins Gestapo-Lager Neue Bremm. (Siehe dazu: Reuther 2018. S. 187)

Das Gestapo-Lager Neue Bremm als Arbeitserziehungslager für Zwangsarbeitende der RESW

Im Strafbuch der RESW finden sich zwei direkte Einweisungen in das sogenannte Erweiterte Polizeigefängnis Goldene Bremm. In beiden Fällen hatte die Gestapo die Vorfälle dem Unternehmen gemeldet. Der damals 22-jährige Franzose René Mathieu, Eintrag Nr. 2228 im Strafbuch wurde von der Gestapo gemeldet und vom 12.-26. Juli 1944 in das „Erziehungslager Goldene Bremm“ überwiesen. Als Grund wurde „Grenzübertritt“ angegeben. (PDF sog. Strafbuch, Archives Nationales, BB 36 25 TG 323, Eintrag Nr. 2228 S. 151) In der Liste der Zwangsargeiter war René Mathieu vom 09.03.1943 bis zur Evakuierung des Werks am 30.11.1944 beschäftigt. Ebenfalls von der Gestapo wurde der 21-jährige Italiener Faustino Pozzan am 5. August laut Strafbuch (PDF sog. Strafbuch, Archives Nationales, BB 36 25 TG 323, Eintrag Nr. 2275 S. 153) für 56 Tage in das „Straflager Goldene Bremm“ eingewiesen.

Ansicht des Lagers Neue Bremm von der gegenüberliegenden Straßenseite um 1940

Pozzan, der im Strafbuch als „Pozzam“ vermerkt wird, war ein Kriegsgefangener. Er war im Hüttenkrankenhaus tätig und gab als Beruf Krankenpfleger an (Arolsen Archives, DocID 68681302; DocID 70826497) Krankenpfleger, der am 08.03.1944 nach Völklingen gebracht wurde und dort im Krankenhaus, Richardstraße 9 eingesetzt wurde. Er wohnte im Lager Richardstift. Er wurde am 5. August 1944 wegen „deutschfeindlicher Äußerungen“ ins „Strafgefängnis Saarbrücken“ (Reuther 2018, S. 61) gebracht. Diese Bezeichnung wurde alternativ für das Gestapo-Lager Neue Bremm verwendet, ebenso wurde die bewusst den Ort und seine Dimension der Gewalt verunklarende Bezeichnung „Erweitertes Polizeigefängnis“ genutzt. In der Liste der Zwangsarbeitenden in den RESW wird Pozzan in dem Zeitraum vom 25. August bis zum 30. November 1944 geführt. Die in den Arolsen Archives erhaltenen Dokumente verweisen darauf, dass Faustino Pozzan überlebt hat und angab, nach Besançon zurückkehren zu wollen. Am 29.11.1943 findet sich im Strafbuch ein Eintrag zu einem Cyrill Geis, der wegen „undiszipliniertem Verhalten auf der Arbeitsstelle“ bis 01.12.1943 in „Erziehungshaft Saarbrücken“ war. Ob er diese im Gestapo-Lager Neue Bremm verbüßte, ist nicht belegt.

Das Lager in Saarbrücken lag in der Nähe von Völklingen und wurde im selben Zeitraum wie Etzenhofen von der Gestapo in Betrieb genommen. Das Gestapo-Lager Neue Bremm bestand von Juli 1943 bis November 1944. Es war ein „Multifunktionslager“ (Lemmes 2005. S. 153). Das heißt, es war Durchgangslager für die Frauen und Männer des Widerstands aus Frankreich zwischen Juli 1943 und August 1944. Die Männer wurden als sogenannte „Nacht und Nebel“-Gefangene unmittelbar und ohne Informationen für die Angehörigen ihrem Umfeld entzogen (Neveu 2008. S. 23-39). Das Gestapo-Lager diente daher als Zwischenhalt oder als „aiguille“, deutsch: „Weiche“ (Fontaine 208, S. 48), bevor die Männer in Konzentrationslager überstellt werden konnten. So verhielt es sich auch bei den Frauen, die zwischen Mai und August 1944 im Lager Neue Bremm für mehrere Tage untergebracht waren, bevor sie in das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück weitertransportiert wurden (Fontaine 2008, S. 39-55). Auch hier diente das Lager Bremm als Zwischenstation, um sie aus Paris fortzubringen, als die alliierten Truppen immer näher rückten und die Befreiung von Paris bevorstand. (Siehe dazu Fontaine 2008, S. 49; Neveu 2008, S. 24) Zudem wurden in sogenannte „Sippenhaft“ genommene Angehörige von Männer aus Lothringen hier interniert, die sich der Wehrmacht oder dem Arbeitsdienst durch Flucht oder Desertion entzogen hatten.

Ursprünglich waren die Holzbaracken in Nähe der Landesgrenze im Jahr 1940 für Kriegsgefangene errichtet worden. Nachdem die Gestapo 1941 als weiterer Akteur auf dem Gebiet der Arbeitserziehung neben die Krimimalpolizei sowie das Arbeitsamt getreten war, hatte das Gestapo-Lager auch die Funktion als Arbeitserziehungslager. Das geschah zu einer Zeit, als die Überwachung und Verfolgung der Ostarbeitenden im Fokus der Gestapo lag. (Lemmes 2004, S.252).

Wissenschaftliche Publikation von Fabian Lemmes zur Zwangsarbeit in Saarbrücken

Dazu schreibt Fabian Lemmes:

„Von 839 Festnahmen im August 1943 betrafen 722 ‚Arbeitsniederlegungen‘ von Ausländern, darunter allein 428 Ostarbeiter, dagegen nur 20 Arbeitsniederlegungen von Deutschen.“ (Lemmes 2004, ebd.). Auch die im Schloss Saarbrücken, einst Sitz der Gestapo erhaltene Zelle, die heute Teil der Dauerausstellung zur NS-Zeit des Historischen Museums Saar ist, bezeugt, erinnert Fabian Lemmes, an den „Terror gegenüber den Zwangsarbeitern.“

Es wurden nicht nur Zwangsarbeitende aus Völklingen in das Lager Neue Bremm eingewiesen. Die Burbacher Hütte und die Halbergerhütte eröffneten keine eigenen Straflager, sondern überstellten die Zwangsarbeiter in das Gestapo-Lager Neue Bremm. (Lemmes 2004, S. 252).In den Arolsen Archives hat sich ein „Notizbuch Arbeitsdisziplin“ betreffend Arbeitsbummelanten geführt vermutlich von den Saargruben, Saarbrücken“ (https://collections.arolsen-archives.org/de/search/topic/1-2-2-1_1559000?s=saarbr%C3%BCcken) erhalten. Darin wird ein Wasil Melnik erwähnt. Er war im Lager Brefeld untergebracht und war auf der Grube Camphausen eingesetzt. Er wurde am 25.10.1943 zu 56 Tagen Erziehungshaft verurteilt. (AA, DocID_11380927). Der Ort, an dem er diese verbüßen musste, wird nicht genannt. Es ist Spekulation, aber in der Totenliste „Gefangenenlager NEUE BREMM“ aus dem Register des Standesamtes Saarbrücken (Renger/Bernard 1984, S. 100) wird ein „Josef Melnik“ verstorben am 25.12.1943 an „Schwächezustand, Herzschwäche“. Der Zeitraum zwischen Einweisung und Tod beläuft sich auf 56 Tage. Dass sich die Vornamen unterscheiden und kein Geburtsdatum des im Lager Neue Bremm Verstorbenen angegeben wird, lässt diese Verbindung fragwürdig erscheinen. Dass sie zumindest statthaft ist, geht auf Entdeckungen im Strafbuch der RESW zurück. Darin sind Einträge, die auf eine Verbindung zum Gestapo-Lager Neue Bremm oder direkt auf die Totenliste des Gestapo-Lagers Neue Bremm verweisen, auch wenn das Lager nicht explizit erwähnt wird. Ebenso werden die Namen der Zwangsarbeitenden aus Osteuropa variantenreich ausgeschrieben.

„Überstellung in ein Konzentrationslager“ und die Rolle des Lagers Neue Bremm

Am 06.12.1943 ist im Strafbuch der RESW unter der laufenden Nummer 539 Olli Mehmet registriert (PDF sog. Strafbuch, Archives Nationales, BB 36 25 TG 323, Eintrag Nr. 539 S. 59). Als Vergehen wurde „Diebstahl während der Verdunkelung“ genannt. Dafür kam er in das Lager Etzenhofen und wurde am 08.12.1943, so ein Zusatz, „in ein Konzentrationslager eingewiesen“. Bei „Olli Mehmet“ handelt es sich um Ali Mehmed, 1916 in Albanien geboren, verheiratet und vom 09.03.1943 bis 04.12.1943 in den RESW tätig, so die vom Weltkulturerbe Völklinger Hütte publizierte Liste der Zwangsarbeitenden. Er erscheint in der Liste der Todesfälle im Lager Neue Bremm unter der Registernummer 299 als „Alli Mehemed, 1916, Albanien“, der zuvor im „Lager der Dtschn. Arbeitsfront Püttlingen“ gewesen und am 11.02.1944 im Lager Neue Bremm an „Kreislaufschwäche“ verstorben war. Direkt vor ihm ist im Strafbuch der Name Alexander Chistitsch vermerkt, der denselben Haftverlauf wie Ali Mehmed vorweist. Auch er kam zuerst wegen Arbeitsverweigerung nach Etzenhofen. Von dort wurde er 08.12.1943 in ein Konzentrationslager eingewiesen.Es liegt nahe, dass auch er in das Lager Neue Bremm kam, um von dort in ein Konzentrationslager überstellt zu werden. Im Unterschied zur Ali Mehmed verstarb er nicht auf der Neuen Bremm. Was mit ihm geschehen ist, darüber gibt es keine Auskunft.

Luftbild (Ausschnitt) des Gestapo-Lagers Neue Bremm vom 2. August 1944.

In solchen Fällen hatte das Lager Neue Bremm die Funktion als Durchgangslager. Das war der Fall, wenn im Strafbuch bei einem Namen „Überstellung in ein Konzentrationslager“ vermerkt wurde. Es gibt einige Namen, die mit „Überführung in ein Konzentrationslager“ und „Gestapo Saarbrücken“ gekennzeichnet waren. Vermutlich gingen alle über das Lager Neue Bremm bis ein Transport nach Dachau oder Mauthausen anstand. Darunter war eine 16-jährige Jugendliche aus Polen namens Krystyna (Christina) Kaplan. Eine Frau mit diesem Namen, geboren am 17.05.1927 in Radomsko, taucht mehrfach im Strafbuch auf und wurde zuerst in Etzenhofen, dann in Schirmecke und ein weiteres Mal in Etzenhofen eingewiesen. In den Arolsen Archives ist eine Häftlingspersonalkarte aus Mauthausen nachgewiesen. Laut dieser wurde sie am 05.12.1944 in Ravensbrück registriert. Zu diesem Zeitpunkt lag der letzte Transport nach Ravensbrück vier Monate zurück. Dorthin wurden die meisten im Lager Neue Bremm internierten Frauen gebracht. Auch das Lager Neue Bremm war bereits aufgelöst bzw. verlegt. Es kann sein, dass sie daher über Saarbrücken, ob im Lager oder Gefängnis interniert, nach am 5. Dezember 1944 nach Ravensbrück überstellt wurde. Sie wurde noch einmal veregt und am 07.03.1945 in Mauthausen registriert und dort befreit. In der Liste der Zwangsarbeitenden der RESW, die das Weltkulturerbe Völklinger Hütte publiziert hat, ist sie auf S. 165 als „Christian Kaplan m(!), 17.05.1927, Rachonuko, Polen, VH 22.09.1943 bis 30.11.1944“ erwähnt. Das ist offenbar unrichtig.

Auch müssen nicht alle, die sich bei der RESW eines Vergehens aus Sicht der Arbeitgeber schuldig gemacht haben im Strafbuch eingetragen gewesen sein. Nur Ali Mehmed ist im Strafbuch erwähnt, während zwei weitere Zwangsarbeiter in den RESW ebenfalls im Lager Neue Bremm waren und dort verstorben sind. Dabei handelt es sich um den auf Seite 130 in der Liste der Zwangsarbeitenden in den RESW, welche das Weltkulturerbe Völklinger Hütte publiziert hat, erwähnten „Danilo Kriwenko, m, 02.07.1907, Medwediwka, Osteuropa, verheiratet, VH 07.01.1943-22.02.1944.“ In der Totenliste des Lagers Neue Bremm ist er unter der Nummer 389 registriert. Als Geburtsort wurde in der Sterbeurkunde Kiew angegeben. Er verstarb am 22.02.1944 an „Herz- und Atemstillstand“ (Renger/Bernard 1984, S. 102). Sein Name findet sich nicht im Strafbuch der RESW.

Das gilt auch für Tsona Stoyanoff, eine vermeintlich weibliche Person aus Bulgarien, geboren 05.12.1900. Sie war, laut der vom Weltkulturerbe Völklingen publizierter Liste in der Völklinger Hütte vom 31.12.1942 bis zum 07.10.1943 tätig. In der Liste auf S. 156 wird sie als Frau geführt. Mit demselben Geburtsdatum und Geburtsland taucht ein „Tzonew Stajonow“ in der der Totenliste des Lagers Neue Bremm auf. Beim Standesamt Saarbrücken wurde eine Person dieses Namens unter der Nummer 2141 registriert. Als Todesdatum wurde der 12.11.1943 angegeben. Als Todesursachen wurden „Herz- und Kreislaufschwäche, schwerer Kräfte- und Körperverfall“ angegeben. Der Geburtsort lautet „Bikilidesch“ in Bulgarien. Allerdings gibt es keine Stadt dieses Namens in Bulgarien. Auch lautet der Name in der Sterbeurkunde im Gegensatz zum Eintrag in der Liste der Zwangsarbeitenden in den RESW hier „Tzonew Stajonow“ anstatt wie dort „Tsona Stoyanoff“.

Eine frühe Arbeit über das Lager aus dem Bereich der Zivilgesellschaft.

Das erweckt im Unterschied zur RESW-Liste in der Sterbeurkunde den Eindruck, dass es sich um eine männliche Person handelt. Anders als im Fall von Krystyna Kaplan, die als „Christian“ und „männlich“ in der Liste der RESW geführt wurde, ist hier die geschlechtliche Zuordnung weitaus schwieriger. Im Fall der jungen Frau aus Polen konnte die Häftlingspersonalkarte aus Mauthausen, die sich in den Arolsen Archives erhalten hat, klären, dass es sich um eine weibliche Person handelt. Dass es sich im Fall von Tsona Stoyanoff oder Tzonew Stajonow eher um eine männliche Person handelt, erklärt sich hingegen aus der Geschichte des Lagers Neue Bremm. Das Frauenlager wurde erst Anfang 1944 in Betrieb genommen. Daher scheint die geschlechtliche Zuordnung in der Liste der Zwangsarbeitenden der RESW falsch zu sein, denn Stoyanoff/Stajonow starb zu einem Zeitpunkt, als das Frauenlager noch nicht in Betrieb genommen war. Dazu kommt die unterschiedliche, oft dem Hören bzw. Verhören nach erfolgende Schreibweise eines osteuropäischen Namens, was die Klärung eines solchen Sachverhaltes nicht einfacher macht. Es ist daher wahrscheinlich, dass es sich um eine männliche Person handelt, deren Namen nicht korrekt dargestellt wurde und daher nicht mehr zu rekonstruieren ist. Fakt bleibt jedoch, dass er als Zwangsarbeiter in den RESW, ohne dass dazu ein Eintrag im Strafbuch vermerkt worden war, um den 08.10.1943 in das Gestapo-Lager Neue Bremm kam und dort am 12.11.1943 elend verstarb.

Im Lager Neue Bremm wegen „disziplinlosen Verhaltens“ oder doch aus politischen Gründen?

Der damals 48-jährige Jakob L. aus Völklingen wurde Ende 1943 wegen Arbeitsbummelei, „disziplinlosem Verhalten und „Sabotage“ von einem Schnellgericht der Röchlingschen Eisen- und Stahlwerke (RESW) zu 56 Tagen Arbeitserziehungshaft im Gestapo-Lager Neue Bremm verurteilt. Er war vom 17.12.1943 bis zum 10.02.1944 dort inhaftiert. Sein Name ist nicht im sogenannten „Strafbuch“ der RESW vorhanden. Jedoch weist ein in seiner Landesentschädigungsakte (Saarländisches Landesarchiv, LEA 3924, 3925) erhaltenes Schreiben daraufhin, dass er von einer dafür zuständigen Stelle in den RESW gemeldet worden war. Der Hauptbetriebsstellenobmann Karl B. vermerkt in einem Schreiben vom 31.05.1948 über die Vorwürfe gegen Jakob L. und die Anerkennung als politisch Verfolgten: „Die Überwachung der Arbeit ging von einer Zentralstelle für Disziplinlosigkeit aus, die 1942 oder 1943 geschaffen wurde. Diese Stelle verhängte über Arbeiter, die ständig fehlten, Strafen. Die einzelnen Betriebsbüros mussten täglich an die Zentralstelle Meldung erstatten über die fehlenden Arbeiter. Inwieweit die politischen Einstellungen der Arbeiter hier eine Rolle spielten, kann ich nicht beurteilen.“ (LA SB, LEA 3924, Blatt 9)

Daher liegt nahe, dass Adolf L. zwar nicht im Strafbuch erfasst, aber offenbar der Zentralstelle für Arbeitsdisziplin der RESW gemeldet wurde. Zudem stritt er ab, dass es politische Gründe waren wegen denen Jakob L. in das Lager Neue Bremm gekommen war. Stattdessen betonte er, dass „L. als Faulenzer bekannt“ gewesen sei. (ebd.): „Es kann nur so sein, dass L. nach seinem ständigen Feiern von der erwähnten Zentralstelle erfasst und bestraft wurde.“

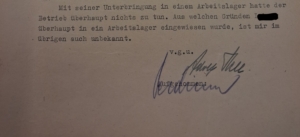

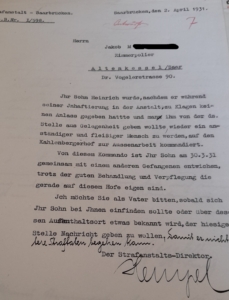

Teil der Landesentschädigungsakte von Jakob L.

In einem ähnlich gelagerten Schreiben des ehemaligen Betriebsassistenten der RESW, Adolf H. an den Landrat, Wiedergutmachung politischer Schäden vom 13.05.1948 (LA SB, LEA 3924, Blatt 11) hieß es sogar: „mit seiner Unterbringung in einem Arbeitslager hatte der Betrieb überhaupt nichts zu tun.“ Der ehemalige bzw. erneute Mitarbeiter der RESW verneinte sogar, dass es bei den RESW eine zentrale Meldestelle gegeben habe, bei der die der Arbeit fernbleibenden Mitarbeiter zu melden waren. Sein Kollege hatte dies in einem zwei Wochen später entstandenen Schreiben jedoch unumwunden zugegeben.

Das Abstreiten von politischen Gründen verweist auf Strategien der Schuldabwehr. Dazu gehörte Argumentationen wie diese. Sie dienten der Zurückweisung einer gesellschaftlichen, politischen, hier auch einer betrieblichen Verantwortung, indem Gründe für die Haft auf das Fehlverhalten eines Einzelnen zurückgeführt wurden. Dazu passte, dass diese Gründe – etwa „Arbeitsbummelei“ – nicht anerkannt wurden, um als „Opfer des Nationalsozialismus“ eingestuft zu werden. Daher bot sich mit dem Verweis darauf ein Ausweg an, um die eigene Verantwortung oder die der RESW abzustreiten. Die zur Entkräftung der Verantwortlichkeit der RESW angeführten Gründe gehen darauf zurück, dass L. öfters „krank feierte“. Um dies zu beweisen, betonten daher seine ehemaligen Vorgesetzten in ihren Antworten, dass L. nicht aus politischen Gründen zur Arbeitserziehungshaft in das Gestapo-Lager Neue Bremm eingewiesen worden wäre. Zum Beweis wurde die Liste seiner krankheitsbedingten Fehlzeiten vorgelegt.

In dieselbe Richtung wies ein Schreiben vom 02.02.1949 des Betriebschefs des Edelstahlwerkes der RESW, Johannes M. (LA SB, LEA 3924, Blatt 58). Darin erwähnte er, dass L. nach 1945 ehemalige Vorgesetzte denunziert habe, so auch ihn. Die Betroffenen wurden daraufhin in das Lager Theley gebracht, in dem nach 1945 NS-Täter aus dem Saarland eingewiesen worden waren. Er hingegen habe, betonte M., „nie Menschen wegen ihrer politischen Gesinnung einer Strafe zugeführt.“ Zudem stellte er auch den Aufenthalt Jakob L.s im Lager Neue Bremm in Frage, indem er behauptete, dieser solle nicht auf der Bremm, sondern in „Hinzerath“ in Haft gewesen sein. Damit war wohl das SS-Sonderlager/KZ Hinzert gemeint. Der Vertrauensmann der RESW, Eligius K. äußerte sich in einer Darstellung (LA SB, LEA 3924, Blatt 58) vom 09.02.1949 ähnlich. Auch er hob hervor, dass L. nicht wegen seiner politischen Einstellung verfolgt worden sei: „Einzig und allein seine negative Einstellung zur Arbeit war ausschlaggebend für die Behandlung durch seine Vorgesetzten.“

Zwar stellte er, anders als M. den Aufenthalt von L. im Lager Neue Bremm nicht in Frage, ergänzte jedoch, dass L. nach seiner Haft gut ausgesehen habe und ihm gegenüber mitgeteilt habe, auf der Bremm als „Kapo“ gewesen zu sein. Damit wurde diesem unterstellt, nicht Opfer, sondern Täter gewesen zu sein. So sei Jakob L. eher ein „Opfer seiner Arbeitsunlust“ als ein „Opfer der Nationalsozialismus“ gewesen, schloss Köhler seine Darstellung.

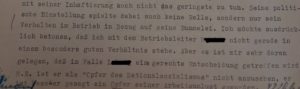

Auszug aus der Landesentschädigungsakte von Jakob L.

Angesichts dieser L. denunzierenden und unter Verdacht stellenden Schreiben hieß es im Feststellungsbescheid des Landesentschädigungsamtes vom 03.02.1949 schließlich: „Die inzwischen angestellten Ermittlungen haben ergeben, dass die Unterbringung im Konzentrationslager „Neue Bremm“ im Jahre 1943/1944 nicht aus politischen Gründen erfolgte. Der Feststellungsbescheid vom 29.06.1948 wird hiermit aufgehoben.“ (LA SB, LEA 3924). Die Begründung folgte in einem Schreiben des Landrats, zuständig Wiedergutmachung für politische Schäden vom 11.02.1949 (LA SB, LEA 3924, Blatt 57): „Dass es sich bei L. um einen Menschen handelt, der nicht gerne arbeitet und allein aus diesem Grund im KZ Goldene Bremm eingesessen hat. Die Einlieferung in das KZ habe unter keinen Umständen mit der politischen Einstellung des L. etwas zu tun gehabt.“ Daher sei er „ungerechtfertigterweise“ als „Opfer des Nationalsozialismus“ anerkannt worden. L. habe hingegen seine Vorgesetzten nach 1945 denunziert, so dass sie ins Lager Theley kamen, „obwohl hier nicht im geringsten eine Begründung nachzuweisen war.“ (ebd.)

Die Anerkennung als „Opfer des Nationalsozialismus“ wurde am 25.02.1949 aufgehoben. Der Beschluss Verwaltungsgerichtshof vom 18.11.1949 lautete: L. ist „wegen Bummelei und Arbeitsverweigerung von einem Schnellgericht zu 59 (!) Tagen Haft verurteilt worden. Seine politische Haltung war dabei, wenn überhaupt, dann nur von untergeordneter Bedeutung.“ (LA SB, LEA 3924, Blatt 65) Daher musste L. die 20.000 Franken (170,14 DM) zurückzahlen, die er als „Opfer des Nationalsozialismus“ erhalten hatte. Dazu war er nicht in der Lage. Schließlich wurde ihm der Betrag Mitte der 1960er Jahre gestundet. (Siehe dazu Mallmann/Paul, 1991, S. 358)

Vom Wissen und Nicht-Wissen von der Einweisung in das Lager Neue Bremm

Josef B. war von 1940 bis 1943 in Ausbildung zum Bäcker bei dem Saarbrücker Bäckermeister Philipp F., der in der Dudweilerstraße in Saarbrücken-St. Johann seinen Laden betrieb. Dort ereignete sich im Sommer 1943 ein Vorfall, mit dem sich 1948 der Staatskommissar für politische Säuberung und der ihm zur Seite gestellte Beirat befasste. Die französische Besatzungsmacht hatte ihn eingesetzt, um zu klären, wie stark Personen durch Parteiämter, beruflich oder privat im Nationalsozialismus engagiert und daher dementsprechend belastet waren. Darüber verwahrt das Saarländische Landesarchiv entsprechende Akten. In einer dieser Akten kommt der Fall von Josef B. zu Sprache.

Erstmals taucht der Fall in einem Bericht über Josef B. vom 09.12.1947 darin gibt der ehemalige Auszubildende zu Protokoll, dass er von seinem Ausbilder geschlagen worden war, nachdem er unerlaubt abends ins Kino gegangen war. Daraufhin ging er mehrere Tage nicht zur Arbeit. Daraufhin habe ihn der Bäckermeister bei der Gestapo gemeldet, worauf er in den Dienstsitz im Saarbrücker Schloss vorgeladen worden war. Er wurde verprügelt und dann in das Gestapo-Lager Neue Bremm eingewiesen. Das Urteil der Kommission lautete damals, dass das Verhalten und die Person Philipp F. „untragbar“ wäre.

Am 28.08.1948 erneuerte der Auszubildende diese Aussage. (LA SB, StKpolS 315, Blatt 023). Dazu gab Josef B. die Reaktion seines Ausbilders bei der Rückkehr in den Betrieb nach seiner Haftentlassung zu Protokoll: „Ich hoffe, dass dir diese Strafe eine Mahnung sein wird, in Zukunft nicht mehr der Arbeit fern zu bleiben. Wenn ich mich nicht für dich eingesetzt hätte, würdest du noch eine Weile da oben sitzen. Diese Affäre passierte im Sommer 1943 kurz vor meiner Einberufung zur Wehrmacht. Über die politische Vergangenheit von F. kann ich nichts aussagen. Im Geschäft hat er sich in keiner Weise politisch betätigt.“ (LA SB, StKpolS 315, 023) Anders als im Vorjahr wurde nun der Ausbilder mit dieser Aussage konfrontiert. Der Bäckermeister erklärte dazu (LA SB, StKpolS 315, 023/024): „Den Lehrling B. hatte ich nicht wegen Arbeitsverweigerung bei der Gestapo gemeldet.“ Das war insofern korrekt, da das Arbeitsamt eng mit der Gestapo zusammenarbeitete und dies für ihn übernahm. Er bestätigte, dass er den Auszubildenden beim Arbeitsamt gemeldet hatte: „Ich nehme an, dass das Arbeitsamt über den Fall B. Meldung an die Gestapo gemacht hatte. B. kam daraufhin in ein Arbeitslager. Als ich erfuhr, dass man ihn auf die Neue Bremm gebracht hatte, unternahm ich sofort die nötigen Schritte und bewirkte seine sofortige Freilassung.“ Das war im Jahr 1948.

Auszug aus der Akte des Staatskommissars für politische Säuberung

Im Jahr darauf kam der Fall erneut vor. Diesmal antwortete der ehemalige Ausbilder auf die Behauptung seines ehemaligen Auszubildenden, dass er sich für dessen Freilassung aus dem Lager Neue Bremm eingesetzt habe: „So ist das nicht ganz richtig. Da ich nicht wusste, wo der Junge damals steckte, konnte ich auch nichts für ihn tun.“ Das schien nun die Kommission zu überzeugen, denn sie schrieb: „Der Betroffene hat demgegenüber behauptet, dass er von der Verbringung des B. in das KZ Neue Bremm nichts gewusst habe, und dass er aus diesem Grunde auch nichts für ihn tun habe können. Er nur das Arbeitsamt benachrichtigt, dass er den B. ‚wegen seiner Säumigkeit‘ nicht gebrauchen könne. Eine Anzeige bei der Gestapo sei durch ihn keineswegs erstattet worden, auch gar nicht beabsichtigt gewesen. Im Übrigen habe er den B. nach seiner Entlassung wieder in seinem Betrieb beschäftigt. Es kann dahin gestellt bleiben, ob die Bekundung des Josef B., die für den Betroffenen eigentlich die günstigere ist, zutrifft, oder die Einlassung des Betroffenen selbst. In jedem Fall kann keine Rede davon sein, dass der Betroffene, der sich wegen des säumigen Verhaltens des B. an das Arbeitsamt wandte, die Absicht gehabt hätte, eine Meldung diesen Falls bei der Gestapo oder die Verhaftung des B. und seine Verbringung in das KZ Neue Bremm zu veranlassen.

Auszug aus der Akte des Staatskommissars für politische SäuberungDas Verhalten des Betroffenen gegenüber seinem damaligen Lehrling B. sowie gegenüber dem Arbeitsamt enthält nach dem Vorgesagten nichts, was als politische Betätigung des Betroffenen angesehen werden könne.“ (LA SB, StKpolS 315 005)

Zwischen 1948 und 1949 trug Philipp F. also unterschiedliche Versionen vor, die seine Kenntnis der Haft seines Auszubildenden im Lager Neue Bremm betrafen: Zuerst wusste er vom Verbleib des Azubis, in einer späteren Befragung wusste er es nicht mehr. Das mag daran liegen, dass ein Wissen um die Vorgänge im Lager und der Hinweis von F., hier interveniert zu haben, nahelegten, dass er mit den Vertretern der Gestapo und damit des NS-Regimes stärker verbunden war, als er glauben machen wollte. Dass er nichts von diesen Abläufen wusste, erscheint fragwürdig. Der Bäckermeister war der Bruder von Karl Freudenberger, Direktor des Landgerichts Saarbrücken und Leiter der Rechtsabteilung der saarländischen NSDAP sowie seit 1935 Leiter des Sondergerichts Saarbrücken. Dort wurden Fälle von Heimtücke oder Hoch- und Landesverrat verhandelt. (Paul 1988, S. 42) Der Umstand, dass ein junger Mann in ein Arbeitserziehungslager eingewiesen worden war, erschien dabei keiner Entschädigung und damit der Einsicht wert, dass hier Unrecht getan worden war. Die wenigen Tage, die Josef B. im Gestapo-Lager Neue Bremm zur sogenannten „Arbeitserziehung“ verbringen musste, belegen zudem, dass in das Lager Neue Bremm nicht nur Zwangsarbeitende aus Osteuropa gebracht wurden.

Formen der Erziehungshaft vor 1935 und der spätere Tod im Konzentrationslager

Lange bevor die Nationalsozialisten die Macht im Saarland übernommen hatten, wurden Jugendliche und junge Erwachsene, wenn sie an ihrem Ausbildungs- oder Arbeitsplatz unentschuldigt fehlten in sogenannte „Erziehungsanstalten“ eingewiesen. Auch Männer und Frauen, die aus dem Saarland stammten und später in Konzentrationslager eingewiesen wurden und dort einen grünen oder schwarzen Winkel tragen mussten, hatten sehr früh diese Erfahrung gemacht. In zwei dieser Fälle kam zum Tod mit 29 Jahren und mit 38 Jahren in einem Konzentrationslager.

Der 18-jährige Heinrich M. wurde in den Jahren 1930 und 1931 wegen Diebstahls in vier Fällen zu einem Jahr und drei Monaten Haft verurteilt. Um ihm eine Chance zu geben, wurde die Haft in Außenarbeit auf dem Kahlenbergerhof bei Breitfurt in der Nähe der Stadt Blieskastel umgewandelt. Dort war er nun untergebracht, jedoch floh er am 30. März 1931 und wurde erst fünf Wochen später am 3. Mai von einem Landjäger in Illingen festgenommen.

Dokument aus der Strafakte von Heinrich M.

Er kam erneut in Gefängnishaft, die bis Anfang 1932 andauerte. Seine Strafakte (LA SB, JVA.SB 28161) listet zugleich sein Fehlverhalten aus Sicht der Gefängnisleitung auf. Er habe seine Zelle nicht in Ordnung gebracht, habe in seinen Kleidern auf dem Bett gelegen, und dass er am 24. August 1931 um 20 Uhr und 25 Minuten, also kurz vor halb Neun an einem noch hellen Sommerabend aus dem Fenster hinausgeschaut hatte. Sein Verhalten erinnert an einen Jugendlichen, nicht an einen Schwerbrecher. Doch das Leben von Heinrich M. schien aus der Bahn geraten. Zum Zeitpunkt der Diebstähle lebte er nicht mehr zuhause und war ohne festen Wohnsitz. Auch die Lehre als Dachdecker schloss er nicht ab, obwohl ihn sein Ausbilder als fleißig beschrieb, jedoch aber zugleich wusste, wo hier das Problem lag: Der strenge Vater und die nachgiebige Mutter arbeiteten nicht zusammen, sondern gegeneinander, indem die Mutter den Sohn vor dem Vater schützte, indem sie die Ausfälle des Sohnes diesem gegenüber deckte. Der Sohn selbst ließ sich schnell von anderen zu Dummheiten, wie dem Fernbleiben von der Arbeit überreden. Er beging in der Folgezeit weitere Straftaten. Das genügte, um ihn später als „BV“, als Berufsverbrecher zu bezeichnen und 1941 in das Konzentrationslager Dachau einzuweisen. Von dort gelangte er im Februar 1942 in das Konzentrationslager Mauthausen bzw. in das Außenlager Gusen. Dort verstarb er am 5. Mai 1942 mit 29 Jahren. Zweifellos war er ein haltloser, vielleicht verlorener junger Mann.

Dokument aus der Strafakte von Heinrich M.

Jedoch stand der Tod in einem Konzentrationslager in keinem Verhältnis zu seinen Straftaten. Sie waren meist gering und beliefen sich auf Diebstahl von Kleidung und Essen. Auch sein Fall zeigt: Wer sich verweigerte oder nicht mithalten konnte, diesen Menschen ließ die NS-Ideologie keinen Raum.

Auch das Leben von Wilhelm Diesel aus Ottweiler geriet früh in Bahnen, die wenig günstig für ihn waren. Der 1905 geborene Schlosser beging im Alter von 15 Jahren mit einem Straßenraub seine erste Straftat. Er wurde zu neun Monaten Haft verurteilt, jedoch in eine Erziehungsanstalt überwiesen. Zwischen 1920 und 1927 folgten fünf Anklagen und Haftzeiten zwischen einer Woche und neun Monaten wegen Diebstahls und Straßenraubs. Dementsprechend umfangreich ist seine im Saarländischen Landesarchiv verwahrte Strafakte (LA SB JVA.SB 25279). Darin enthalten sind Delikte wie Schwerer Diebstahl oder Beihilfe zur Unterschlagung. Er war verheiratet und wieder geschieden, wobei er drei Kinder aus seiner Ehe und weiteren Beziehungen hatte. Über sein Verhalten während seiner Haft erfährt man aus den Akten, dass einen Brief an seine Familie schmuggeln lassen wollte oder, dass er, als er während seiner Haft im Gefängnis in Homburg/Saar beim Beladen eines Autos helfen sollte, dabei Benzin in ein Fläschen gefüllt hatte. Das wollte er beim nächsten Besuch seiner Familie mitgeben, erklärte er später. Auch bat er sie brieflich um Lebensmittel für Ostern. Dass er Hunger litt, vermerkt die Akte ebenfalls. Sie dokumentiert, dass er wegen Hungers in seiner Zelle protestiert hatte.

Schließlich wurde über ihn „Polizeiliche Sicherungsverwahrung“ verhängt, was bedeutete, dass man ihn aus dem Gefängnis in ein Konzentrationslager überweisen konnte. Er gelangte 1941 in das Konzentrationslager Dachau. Von dort verlegte man in das Konzentrationslager Neuengamme in Hamburg und wieder zurück nach Dachau. Am 19.01.1942 kam er mit einem sogenannten „Invalidentransport“ auf Schloss Hartheim. Das in Oberösterreich gelegene Schloss Hartheim war bis 1940 eine Pflegeanstalt für Menschen mit geistiger Behinderung. Zwischen 1940 und 1944 wurde Schloss Hartheim zu einer Tötungsanstalt im Rahmen der sogenannten „Aktion T4“, die sich gegen Menschen mit körperlicher oder geistiger Einschränkung oder psychischen Erkrankungen richtete. Rund 30.000 Menschen fanden dort in der Gaskammer den Tod. Der dafür gebrauchte Tarnbegriff war „Invalidentransport“. Er taucht auch auf der im Konzentrationslager Dachau ausgestellten Schreibstubenkarte von Wilhelm Diesel auf. Es war die geschönte Bezeichnung für eine Mordaktion an kranken KZ-Häftlingen, die ebenfalls einen Tarnnamen trug. Er lautete „Sonderbehandlung 14f13“. Wilhelm Diesel war, wie aus den im Archiv der Gedenkstätte Konzentrationslager Dachau erhaltenen Häftlingsunterlagen hervorgeht wegen Entzündungen am Knie operiert worden. Offenkundig hatte er starke körperliche Probleme, die seine Arbeitskraft einschränkten und dazu führten, dass er mit 38 Jahren am 09.02.1942 dieser Mordaktion zum Opfer fiel.

In der Saarbrücker Schlosstraße wurde 2022 ein Stolperstein für Wilhelm Diesel verlegt.

2022 verlegte die Stadt Saarbrücken für Wilhelm Diesel an seinem letzten verzeichneten Wohnort, bevor man ihn in ein Konzentrationslager brachte, einen Stolperstein. Es war der erste Stolperstein in Saarbrücken, welche die Opfergruppe derer bedachte, die wegen begangener Straftaten in ein Konzentrationslager aus Gründen der „Polizeilichen Sicherungsverwahrung“ eingewiesen worden waren. Das war insofern neu, weil die im Nationalsozialismus sogenannten „Asozialen“ und „Berufsverbrecher“ erst 2020 als „Opfer des Nationalsozialismus“ vom Bundestag offiziell anerkannt worden waren. Ungeachtet ihrer Vergehen zählte bei der verspäteten Anerkennung als „Opfer des Nationalsozialismus“, dass man diese Menschen in ein Konzentrationslager gebracht hatte. Oft genug für Bagatelldelikte.

Der Stolperstein für Wilhelm Diesel in der Schlossstraße in Alt-Saarbrücken erzählt zudem von einem sozialen Wandel an diesem Ort. Dort, wo heute gehobenes Wohnen stattfindet, wohnten bis in die 1970er Jahre, als die Renovierung des Saarbrücker Schlosses und damit die Aufwertung des Umfeldes begannen, eher prekär lebende Menschen. Darunter waren auch viele ältere Personen, die, weil sie krank oder zu alt waren, mit dem Arbeitstempo in einem Betrieb oder in einer Fabrik nicht mehr mithalten konnten, wenn sie überhaupt noch in der Lage gewesen waren, eine Arbeit aufzunehmen. Auch sie brachte man in Konzentrationslager, um sie aus dem Arbeitsleben zu entfernen und dort noch die letzte verbliebene Arbeitskraft aus ihnen heraus zu pressen. Die meisten starben nach wenigen Wochen, darunter auch Männer, die ebenfalls der „Aktion 14f13“ zum Opfer fielen. Davon wird in einem der kommenden Beiträge die Rede sein.

Literatur:

- Wolfgang Benz: Deutsche Gesellschaften und ihre Außenseiter. In: Gemeinschaftsfremde. 2016. S. 9-30.

- Béatrice Fleury/Jacques Walter: Qualifier de lieux de détention et de massacre. Colloque sous la direction de Béatrice Fleury et Jacques Walter. Questions de communication. Série actes 5. Metz 2008. S. 7-23.

- Béatrice Fleury: Quand des victimes sortent de l’oublie. Mobilisation franco-allemande à la Neue Bremm (1978-1997). In: Histoire et mémorie de la Camp Neue Bremm. Colloque sous la direction de Béatrice Fleury et Jacques Walter. Questions de communication. Série actes 5. Metz 2008. S. 57-74.

- Julia Hörath: „Asoziale“ und „Berufsverbrecher“ in den Konzentrationslagern 1933 bis 1938. Göttingen 2017.

- Thomas Fontaine: Les rồles du camp de Sarrebruck dans les déportations depuis la France occupée (été 1943 – été 1944). In: Histoire et mémorie de la Camp Neue Bremm. Colloque sous la direction de Béatrice Fleury et Jacques Walter. Questions de communication. Série actes 5. Metz 2008. S.39-55.

- Meinrad Maria Grewenig (Hg.: Die Zwangsarbeiter in der Völklinger Hütte im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Herausgegeben von Meinrad Maria Grewenig. Mit Beiträgen von Meinrad Maria Grewenig, Peter Backes, Inge Plettenberg. Völklingen 2018. Als PDF verfügbar: https://voelklinger-huette.org/assets/Historische-Dokumente/Text_PDF_Dateien/Zwangsarbeiterliste_01.pdf

- Hans-Henning Krämer, Inge Plettenberg: Feind schafft mit. Ausländische Arbeitskräfte im Saarland während des Zweiten Weltkrieges. Ottweiler 1992.

- Gabriele Lofti: KZ der Gestapo. Arbeitserziehungslager im Dritten Reich. Stuttgart und München 2000.

- Gerhard Paul: Das nationalsozialistische Herrschaftssystem im Saarland. In: Zehn statt Tausend Jahre. Die Zeit des Nationalsozialismus an der Saar (1935-1945). Katalog zur Ausstellung des Regionalgeschichtlichen Museums im Saarbrücker Schloss. Saarbrücken 1988. S. 36-48.

- Cédric Neveu: La Neue Bremm et la répression en Moselle annexée (juin 1943- décembre 1944). In: Histoire et mémorie de la Camp Neue Bremm. Colloque sous la direction de Béatrice Fleury et Jacques Walter. Questions de communication. Série actes 5. Metz 2008. S. 23-39.

- Christian Reuther: Zwangsarbeit in Völklingen. Eine Bestandsaufnahme. Fulcolingas. Beiträge zur Geschichte der Stadt Völklingen. Band 4. Völklingen 2018. S. 61 (Faustino Pozzan), S. 55 (René Mathieu).

- Christian Reuther:https://stadtarchiv.voelklingen.de/fulcolingas/zwangsarbeit-in-voelklingen/das-arbeitserziehungslager-etzenhofen-chronik-haeftlingszahlen-und-tote/

- Elisabeth Thalhofer: Das Lager Neue Bremm. Geschichte des Saarbrücker Gestapo-Lagers. Mit einem Vorwort von Rainer Hudemann. Vollständig überarbeitete und ergänzte Neuausgabe. St. Ingbert 2019.

- Elisabeth Thalhofer: Entgrenzung der Gewalt. Gestapo-Lager in der Endphase des Dritten Reiches. Paderborn 2010.