Am 22. Oktober 1940 wurden am frühen Morgen 134 Frauen, Männer und Kinder aus 17 Städten und Dörfern des Saarlandes aus ihren Wohnungen geholt und zum Saarbrücker Schlossplatz gebracht. Von dort brachte man sie am Nachmittag zum Forbacher Bahnhof. Dort stiegen sie in einen Zug aus Kaiserslautern, in dem bereits Pfälzer Jüdinnen und Juden saßen. Drei Tage später kamen sie mit 6.500 anderen jüdischen Menschen aus Baden und der Pfalz im Lager Gurs im Südwesten Frankreichs an.

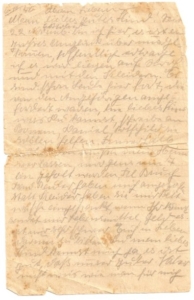

Gurs, 06.11.1940

Meine Lieben, mein liebes, gutes Kind,

Seit dem 22. Oktober bin ich hier, es ist ein großes Unglück über uns gekommen, hoffentlich ertrage ich es, wir liegen auf Stroh und mit den Kleidern. (…) Innerhalb (von zwei) Stunden musste ich mein Heim verlassen, morgens um 7 bin (ich) geholt worden, Frl. Bruch, Frau Reuter haben mich angezogen, statt Kleider haben sie mir Bettwäsche eingepackt, wenn ihr könnt, sendet mir Lebensmittel, Geld, es ist mir sehr schwer, Euch, meine Lieben, darum zu bitten. Du, mein liebes Kind, kennst mich ja, es ist gut, dass unser guter Vater nicht weiß, wie man für mich gesorgt hat. Hier ist Saargebiet-Pfalz-Baden.“

Das erste Lebenszeichen von Erna Berl nach der Deportation am 22. Oktober 1940 nach Gurs. Quelle: Familie Gold

Wo ist die damals 52-jährige Erna Berl aus Sankt Wendel hingeraten? Wo ist „hier“?

Der Name des Ortes fehlt, an dem sie zwei Jahre ausharren musste, bevor man sie mit 73 noch an diesem Ort verbliebenen Saarländerinnen und Saarländern, die wie sie aus ihren Wohnungen heraus verschleppt worden nach Auschwitz verbrachte und ermordete. Der Name des Ortes lautet: Gurs. Das war und ist ein Dorf im Südwesten von Frankreich am Rand der Pyrenäen an der Grenze zu Spanien. Die exakte Entfernung vom Saarbrücker Schlossplatz, dem Ort, an dem die Gestapo die 134 Menschen zusammenzog in das Lager Gurs beträgt 1.212 Kilometer.

Erna Berl nennt in ihrem Brief ein Datum: den 22. Oktober 1940. An diesem Tag wurden 134 Frauen, Männer und Kinder aus 17 Städten und Dörfern des Saarlandes aus ihren Wohnungen abgeholt und zum Saarbrücker Schlossplatz gebracht. Im Schloss war der Sitz der Saarbrücker Gestapo. Dorthin wurden die Menschen gebracht, um sie ihrem Besitz zu berauben.

Denn die Frage, wo der ganze Besitz der Menschen hinkam, darauf verweist eine Tafel in der Ausstellung, das sei bereits vorgenommen: Er wurde öffentlich versteigert und von ehemaligen Nachbarn erworben.

Über diesen Vorgang schreibt die damals 46-jährige Anna Heymann aus Saarbrücken-Malstatt in ihrem nach 1947 gestellten Antrag auf Entschädigung:

„Am 22. Oktober 1940 wurde ich mit meinem Mann durch die Gestapo verhaftet und ausgewiesen. Um 10 Uhr wurden wir nach dem Schlossplatz mittels Auto abtransportiert, wurden dem Notar Portz vorgeführt, um zu unterschreiben, dass wir unser Haus nach Berlin abgeben und wurden gegen Mittag mit vielen anderen Juden in ein Schulhaus nach Forbach transportiert, wo wir nochmals nach Schmuck und Wertsachen untersucht wurden. Nachmittags gegen 17 Uhr wurden wir mittels eines Extrazuges, welcher drei Tage unterwegs war, nach Gurs abtransportiert.“ (Quelle: Saarländisches Landesarchiv, LEA 11023)

Den 134 Menschen blieben jeweils 50 Kilogramm Gepäck und 100 Reichsmark. Damit bestiegen sie einen Zug, in dem schon die rund 800 Menschen aus der Pfalz saßen. Am 25.ten und 26. Oktober 1940 erreichten schließlich rund 6.500 Menschen aus Baden, der Pfalz und dem Saarland den Bahnhof von Oloron-Sainte-Marie. Von dort kamen sie in das rund 15 Kilometer entfernte Lager Gurs. Auch darauf verweist Erna Berl in ihrem Brief, als sie schrieb: „Hier ist Saargebiet-Pfalz-Baden.“

Wie kam es dazu? Was war geschehen?

Josef Bürckel war der Gauleiter für das Saarland und die Pfalz, die zur „Saarpfalz“ verschmolzen war. Bürckel saß in Neustadt/Weinstraße, seinen Wohnsitz in Saarbrücken hatte er ebenfalls im Schlossareal, im Kreisständehaus.

Er beschloss zusammen mit Robert Wagner, den Leiter des Gaues Baden, im vorauseilenden Gehorsam gegenüber Adolf Hitler, alle jüdischen Menschen aus Südwestdeutschland, das die beiden Gaue bildeten, zu vertreiben. Die beiden Gauleiter versprachen sich dadurch Anerkennung des Diktators und einen Zuwachs an Macht. Für rund 6.500 Menschen, vom Greis bis zum Kleinkind zwischen Merzig und Kaiserslautern, Mannheim und Lörrach bedeutete es den Verlust von allem, woran sie sich bislang halten konnten: Ihre Familien, ihren Besitz und schließlich ihr Leben. Diese Tat, dieses Verbrechen wurde nach den beiden benannt und ist als sogenannte „Wagner-Bürckel-Aktion“ bekannt. Das Wort „Aktion“ verweist darauf, dass hier jenseits von Gesetz und Recht gehandelt wurde. Obwohl sich das NS-Regime zugleich den Anstrich gab, genau das zu tun. Darauf verweist eine Stelle in dem Brief von Erna Berl vom 6. November 1940. Sie beziehen sich auf den verstorbenen Ehemann, Eugen Berl und auf ihren Sohn Fritz, den sie mit „mein liebes Kind“ ansprach. Sie schrieb: „Du, mein liebes Kind, kennst mich ja, es ist gut, daß unser guter Vater nicht weiß, wie man für mich gesorgt hat.“

Eugen Berl führte in Sankt Wendel ein Warenhaus, war Mitbegründer der SPD in St. Wendel und Chorsänger. Er komponierte auch. Er war in erster Ehe verwitwet und hatte bereits erwachsene Kinder, als er Erna Herz heiratete.

Am 22. Oktober 1940 wurde die mittlerweile verwitwete Erna Berl in das Lager Gurs verschleppt. Quelle: Familie Gold

Ihr gemeinsamer Sohn Fritz kam 1925 zur Welt.

Erna und Fritz Berl im Jahr 1925 in Sankt Wendel. Quelle: Familie Gold

Die Abstimmung vom 13. Januar 1935 veränderte für die Familie alles. Durch den Anschluss des Saargebietes an NS-Deutschland begann die Ausgrenzung der mit dem Stadtleben fest verbundenen Familie. 1936 machte man Eugen Berl den Prozess, weil er in seinem Geschäft ein Verbrechen gegen die Rassengesetze begangen hatte. Er hatte nach 1935 nicht-jüdische Frauen als Verkäuferinnen weiter beschäftigt. Deswegen sollte er vor Gericht gestellt und verurteilt werden. Das geschah einem Mann, einem bis vor wenigen Jahren angesehenen Bürger, der nun als Verbrecher galt. Das war unvorstellbar für ihn. Er starb an einem Herzinfarkt bevor es zum Prozess kam.

Auch Sohn Fritz erfuhr Ausgrenzung und Verfolgung. Der Schüler am Wendalinum in Sankt Wendel wurde von der Schule gejagt. Mit Hilfe seines Stiefbruders, der als Chemiker bereits in Palestina lebte und anderen, wozu der in Saarbrücken wirkende Rabbiner Lothar Rothschild gehörte, gelang es, den Jungen über Genua nach Palestina zu bringen. Fritz, das „liebe Kind“ wuchs im späteren Israel auf und wurde Mechaniker und Busfahrer. Er starb im Jahr 2000 im Alter von 75 Jahren.

Erna Berl schrieb Briefe an ihren Sohn und an ihre Angehörigen. Sechs Briefe aus den Jahren 1940, 1941 und 1942 haben sich erhalten. Es sind wertvolle Dokumente, weil sie zeigen, was es für einen Menschen bedeutete, einem solchen Ort ausgeliefert zu sein.

Das Alter entschied im Lager Gurs über Leben und Tod

Ganz entscheidend war an diesem Ort das Alter der Internierten. Im Lager waren nicht nur die 6.500 Deportierten aus Südwestdeutschland, sondern auch diejenigen aus Deutschland und Österreich, die nach 1933 und aus dem Saarland 1935 nach Frankreich geflohen waren. Die seit Juli 1940 in der sogenannten „Freien Zone“ im Süden Frankreich eingesetzte Vichy-Regierung hatte im Oktober 1940 ein Statut erlassen, das erlaubte, ausländische Jüdinnen und Juden in Lager einzuweisen. Das bedeutete, dass viele Menschen unter extremen hygienischen Umständen in zugigen Baracken lebten, krank wurden, aber keine Medikamente hatten, Hunger litten, aber kaum Essen bekamen. Wer alt war und keine Kraft hatte, erlag diesen Umständen sehr bald. Allein 30 der 134 Deportierten aus dem Saarland verstarben binnen eines Jahres. Erna Berl überstand den harten Winter 1940. Sie schreibt in dem Brief vom 22. April 1941 an ihren Sohn und die Angehörigen in Palestina:

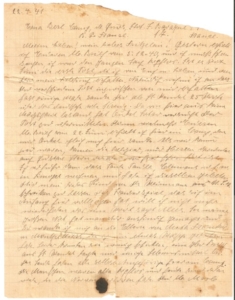

„Dass ich manche Tage verzweifelt bin, werdet Ihr wohl verstehen können, denn ich habe doch vorerst keine Aussicht aus dem Camp zu kommen. Täglich werden Leute libriert (freigelassen), wer soll mir dazu das Geld stellen, und so muss ich mich in mein Schicksal fügen. Die Lagerkrankheit im Winter habe (ich) überstanden, und mit Gottes Hilfe werde ich doch gesund bleiben. Zwar bin ich sehr, sehr schlank geworden, aber das ist nicht schlimm. Man hat immer Hunger.“ (22.04.1941)

Der Brief schildert den Alltag im Lager Gurs, dem Hunger und der grassierenden Ruhr. Quelle: Familie Gold

Erna Berl schrieb, dass Menschen aus dem Lager entlassen werden. Im Sommer 1941 gab es etwas, das „Congé de Camp“ genannt wurde. Menschen konnte für einige Zeit das Lager verlassen. Einige nutzten es, um bei Verwandten, die noch in Freiheit lebten, unterzukommen und sich mittels deren Netzwerken zu verstecken. Andere konnten mit Hilfe ihrer in den USA lebenden Angehörigen unter deren erheblichen finanziellen und organisatorischen Anstrengungen Visa und Passagen für die Überfahrt mit einem Schiff nach Übersee erhalten. Doch das war ein langwieriges Verfahren, das ohne Unterstützung von außen für eine einsame, allein auf sich gestellte Frau wie Erna Berl nicht zu leisten war.

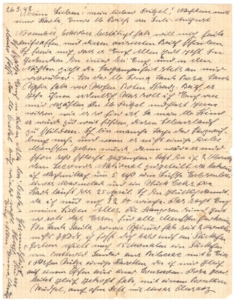

Anderen blieb wenigstens die Kunst als Trost, ob mit Musik oder Theater in den zahlreichen Aufführungen. Erna Berl hingegen blieb nur die Erinnerung an das verlorene Leben und die Hoffnung, dass sie doch noch das Lager verlassen kann, wie sie in dem Brief vom 26. März 1942 schrieb: „Ich habe mich satt geweint, und war glücklich mit den Schuhen und dem Brot. Meine Beine tragen kaum die Sabo(t)s mehr. Ein paar Schuhe habe ich im Koffer, die ich hier nicht tragen kann, und sollte ich das Glück haben, hier noch gesund heraus zu kommen, muss ich doch diese zum Anziehen haben.“ (26.03.1942) Erna Berls Leben im Lager zeigt, wie schwer es für ältere Menschen war, dort zu überleben und diesem Ort zu entkommen.

Erna Berl berichtet ihrem Sohn Fritz von den Lebensumständen im Lager Gurs und hofft, noch einmal das Lager verlassen zu können. Quelle: Familie Gold

Kinder und Jugendliche erhielten Hilfe und hatten damit eine Chance zu Überleben

Wer jung war, hatte diese Chance. Die meisten der Kinder und Jugendlichen, die im Lager Gurs oder Rivesaltes waren, wurden gerettet. Jüdische, katholische und evangelische Hilfsorganisationen und die Pfadfinder holten die Kinder aus den Lagern und brachten sie in Kinderheimen in der näheren und weiteren Umgebung unter. Als die Heime geräumt werden sollten, wurden die Kinder und Jugendlichen bei Bauern versteckt oder außer Landes gebracht. Sie kamen in die USA oder das spätere Israel.

Die zwei Dutzend jungen Saarländerinnen und Saarländer im Lager Gurs, wozu auch die in Frankreich lebenden Saarländer zählten, wurden gerettet. Dazu gehörten die Brüder Hans und Paul Levie aus Saarwellingen. Auch sie wurden versteckt und bekamen falsche Pässe. Statt „Levie“ hießen sie nun „Rudefleuve“ mit Nachnamen. Sie wanderten mit ihrer Mutter und ihrem kleinen Bruder Ende der 1940er Jahre in die USA aus.

Nur mit Geld und Kontakten konnte man dem Lager Gurs entkommen

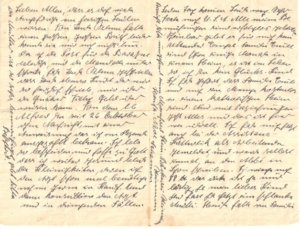

Für Erna Berl hingegen gab es keinen „rettenden Engel“ wie sie am 27. Juli 1942 schreibt:

„Jeden Tag kommen Leute weg. Sehr viele nach U.S.A. Alle meine Bemühungen sind erfolglos geblieben. Scheinbar gibt es für mich kein rettender Engel. Familie Emmel sind schon einige Monate in einem Heim, es ist im Leben so, ich bin kein Glücks-Kind. Ich habe gehört, dass Familie Emmel und noch eine Menge (anderer) kostenlos in einem katholischen Heim sind. Nur mit Beziehungen geht Alles, und dies ist hier wie überall.“ (27.07.1942)

Sie sei „kein Glücks-Kind“ beschrieb Erna Berl ihre verzweifelte Situation. Für sie gab es kein Entkommen aus dem Lager Gurs. Quelle: Familie Gold

Die für zwei Jahre vergessenen, ausländischen Internierten wurden von der Vichy-Regierung preisgegeben, um die von NS-Deutschland geforderten Anzahl jüdischer Menschen für den Transport in die Vernichtungslager zu erfüllen. Erna Berl war eine von ihnen. Sie wurde am 6. August 1942 über das Lager Drancy nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. Der Brief vom 27. Juli 1942 war das letzte Lebenszeichen. Die Vorstellung von diesem Moment, der Angst und der Verlorenheit ist unbeschreiblich. Daher zeigt die Ausstellung „Gurs 1940“, wenn es um den Tod in Auschwitz geht nur eine weiße Tafel.

Angebote der Landeszentrale für politische Bildung des Saarlandes zum Lager Gurs und seiner Geschichte

Die Ausstellung „Gurs 1940“ setzt den Rahmen um diese persönlichen Dokumente. Weiter Dokumente finden sich auf gurs.saarland, der Internetseite des Landezentrale für politische Bildung des Saarlandes zum Lager Gurs mit der Datenbank der Internierten und Lernmaterialien unter dem Titel „Papiere“. Diese stehen in einer Lehrenden- und einer Schüler:innenversion kostenlos zum Download bereit. Weitere Informationen zu nach Gurs deportierten Saarländer:innen finden sich auf Internetseiten zu den Stolpersteinen in Siersburg oder Merzig oder, was die Briefe Erna Berls betrifft auf der Internetseite des Sankt Wendeler Lokalhistorikers Roland Geiger.

Dass er diese handschriftlichen Briefe transkribieren und veröffentlichen konnte, verdankte sich dem damals am Sankt Wendeler Wendalinum-Gymnasium unterrichtenden Lehrer Rafael Groß, der mit seinen Schülerinnen und Schülern die Geschichte des ehemaligen Wendalinum-Schülers Fritz Berl aufarbeitete und schließlich dessen Nachfahren in Israel besuchte.

Die Familie Gold war es auch, welche die Briefe den Schülerinnen und Schüler für ihre Erinnerungsarbeit überließ. Das diese Dokumente geteilt wurden und ein wesentlicher Bestandteil der Erinnerungsarbeit auch für das Lager Gurs sind, dafür können wir nicht genug danken. Damit ehren wir das Andenken an Erna Berl und ihre Familie, die so viel Leid ertragen musste.

Noch ein Hinweis auf die Auftraggeber:innen der Ausstellung „Gurs 1940

2019 schlossen die Bildungsminister der Bundesländer, aus denen die Deportierten vom 22. Oktober kamen, also aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und aus dem Saarland eine Vereinbarung. Im Vorfeld des 80. Jahrestages der Deportation ergänzte damit diese Vereinbarung das Gedenken vor Ort. Dazu wurde ein Kuratorium eingesetzt. Das Saarland wird darin von der Landeszentrale für politische Bildung vertreten. Das Kuratorium zum Gedenken an die am 22. Oktober 1940 aus Südwestdeutschland deportierten Jüdinnen und Juden kümmert sich um folgende Angelegenheiten:

-Die Sanierung der Deportiertengräber in und um Gurs. Es verstarben allein 30 Menschen der 134 am 22. Oktober 1940 deportierten Saarländern.

-Das zweite Anliegen ist die Gedenkarbeit. Dazu zählte die Ausstellung „Gurs1940“, die das Kuratorium bei der Gedenk- und Bildungsstätte „Haus der Wannsee-Konferenz“ in Auftrag gab. Die Landeszentrale hatte 2021 allen Landkreisen sowie dem Regionalverband Saarbrücken eine Ausgabe der 29 Tafeln kostenlos und dauerhaft zur Verfügung gestellt. Sie kann daher weiterhin dort bei den Pressestellen, dem Stadtarchiv Homburg und der vhs im Regionalverband Saarbrücken ausgeliehen werden.

Die Ausstellung „Gurs1940“ – verfügbar in jedem Landkreis des Saarlandes

Die Ausstellung „Gurs1940“ folgt chronologisch den Ereignissen. Sie beschreibt, wie die Situation vor dem Jahr 1940 war. Sie zeigt in wenigen Fotos, wie die Abholung der Menschen aus ihren Häusern unter Beobachtung der Nachbarn erfolgte. Sie zeigt das Lager Gurs, informiert über das Lagersystem in der bis November 1942 unbesetzten Zone Frankreichs. Sie zeigt den Alltag in Gurs und beleuchtet die Situation der Kinder und Jugendlichen. Und sie spricht von den Mordfabriken und der Vernichtung so vieler unschuldiger Menschen wie Erna Berl. Eine Tafel der Ausstellung „Gurs 1940“ zur Rubrik „Erinnerung“ zeigt ein Schreiben, das uns an diesen Ort, an dem wir heute sind, zurückführt. Es ist ein Schreiben aus dem Jahr 1987. Seine Verfasserin war die leider bereits verstorbene ehemalige Gründungsdirektorin des Historischen Museums Saar, Dr. Lieselotte Kugler. Darin bezieht sie sich auf ein Schreiben des damaligen Mitarbeiters der vhs, Hans Horch, der sich nach den Listen von Opfern der Gurs-Deportationen erkundigte. Nur war das damals noch lange kein Thema für die Wissenschaft und die Geschichtsschreibung. Hier ging die Zivilgesellschaft wie so oft voran. Die Ausstellung zeigt aber auch, dass diese Geschichte von Antisemitismus und Rassismus, wie sie das Lager Gurs offenbart, nicht vorbei ist, wie die Liste der geschändeten Gurs-Erinnerungsorte zeigt.

Die Ausstellung „Gurs 1940“ zeichnet auch die Nachgeschichte des Lagers Gurs nach. Auf einer Tafel findet sich ein Schreiben der ersten Direktorin des Historischen Museums Saar, Dr. Lieselotte Kugler. Repro: LpB Saarland

Ein Dokument einer Überlebenden des Lagers Gurs – ein wertvolles Zeugnis

Eine Ausstellung kann nur nachzeichnen, die Geschichte dokumentieren, aber sie kann nichts von dem Grauen vermitteln, das über die deportierten 134 Saarländerinnen und Saarländer am 22. Oktober 1940 kam. So schreibt die Überlebende Alice Salmon 1987 an eine Freundin in St. Ingbert:

„Deinen Wunsch unsere Deportation zu beschreiben, konnte ich nicht ausführen, da es meine Nerven nicht verkraften konnten. Es war zu schrecklich was wir durchmachten mit zwei Kindern in so großem Elend, vertrieben von Haus und Existenz und allem was uns lieb und teuer war, in die furchtbarsten Verhältnisse des Lagers Gurs in Südfrankreich zu landen. Kälte, Hunger, erbärmliche Holzbaracken, Schmutz, kein Wasser. Ich tröstete andere Leute, alte Menschen und sagte, die Welt wird erfahren, wo wir sind und wird Hilfe schaffen. (…) Wir wußten, dass wir in ein Vernichtungslager verschoben werden. Wieviel kann eine Mutter mit zwei Kindern verkraften? Was nützt es, jetzt noch darüber zu schreiben, es wäre nötig eine bessere Welt zu schaffen und einen zweiten Holocaust zu verbieten und jede Religion zu respektieren. Heute will ich Dir, liebe Freundin, nicht zu viel vorheulen, ich verlasse mich auf den Anstand der gebildeten Jugend von heute, mitzuhelfen, eine bessere Welt zu schaffen. Wolle der gute Gott, es möge gelingen.“

Auch dieses Dokument verdankt sich dem Engagement lokaler Initiativen, das Autoren-Duo Eva Zutter und Christoph Nimsgern hat den Brief in ihrer Publikation über Juden in St. Ingbert aus dem Jahr 1987 veröffentlicht und ihn zur Verfügung gestellt. Die Familie Salmon aus Homburg, die Eltern Carl und Alice mit einem zehnjährigen Sohn und einer mittlerweile vierjährigen Tochter konnten mit Hilfe der Eltern von Alice Salmon, die bereits vor Jahrzehnten aus St. Ingbert nach New York emigriert waren, ausreisen, weil sie von ihnen Geld für die Schiffspassagen erhielten. Ihre Schwiegermutter Rosa war bereits Anfang Dezember 1940 den hygienischen Umständen in Gurs erlegen. Ihre Schwägerin Paula blieb in Gurs zurück und wurde in Auschwitz ermordet. Die Kinder Fred Aron Salmon und Mathel Salmon-Lloyd sind die letzten Überlebenden des Lagers Gurs aus dem Saarland. Sie kehrten nie mehr nach Homburg zurück.