Diejenigen, die aufgrund von „Arbeitsscheu“ als „asozial“ stigmatisiert oder aufgrund von Bagatelldelikten als „Berufsverbrecher“ bezeichnet in Konzentrationslager eingewiesen worden waren, wurden für die erlittene Haftzeit und die damit verbundenen körperlichen oder wirtschaftlichen Schäden nicht entschädigt. Eine Reihe der wenigen im Saarländischen Landesarchiv erhaltener Landesentschädigungsakten (LEA) zeichnen dieses zum Teil über Jahre sich erstreckende – letztendlich vergebliche – Bemühen um Anerkennung als „Opfer des Nationalsozialismus“ nach. Dieser lange vergessenen Gruppe Betroffener wurde dieser Status erst Ende 2020 zugesprochen.

Das Stigma „asozial“ und die Bedeutung der Arbeit im Nationalsozialismus

Das Stigma „asozial“ ist untrennbar mit dem Begriff der Arbeit im Nationalsozialismus verbunden. Wer aus welchen Gründen auch immer keine Arbeit hatte, der geriet unmittelbar in den Fokus des Arbeitsamtes, der Kriminalpolizei und seit 1941 in den der Gestapo. Damit verbunden waren von Anbeginn Strafen, die von der Gefängnishaft, der Einlieferung in ein Arbeitshaus und seit 1935 die Einlieferung in ein Konzentrationslager reichten. Die Bedeutung von Arbeit und die Folgen der Verweigerung und damit des selbstbestimmten Handelns gegen Vorgaben des Arbeitsamtes, treten hier markant hervor. Diese auf Ausbeutung der Arbeitskraft jedes Einzelnen basierende Verbindung, fokussiert wie in einem Brennglas in den Biographien derjenigen, die nach 1945 versuchten, staatliche Entschädigung für die durch jahrelange Lagerhaft entstandenen Schäden an ihrer Gesundheit und ihrer wirtschaftlichen Existenz zu erhalten. Das galt für Menschen, die eine Zwangssterilisation zu erdulden hatten. Es galt für Menschen, die in den Konzentrationslager Menschenversuchen ausgesetzt waren. Es galt für Homosexuelle. Es galt für Sinti und Roma und für ausländische Zwangsarbeitende. Sie alle mussten Jahrzehnte warten, bis sie als „Opfer des Nationalsozialismus“ anerkannt wurden und um Entschädigung einkommen sollten. Doch das kam für viele der Betroffenen zu spät. Sie waren längst tot.

Der Umgang mit den als „asozial“ und als „Berufsverbrecher“ stigmatisierten KZ-Häftlingen kannte auch für sie mit dem Jahr 1945 keine Stunde Null. Viel mehr bestanden Kontinuitäten im Umgang den im Nationalsozialismus verfolgten Minderheiten und Gruppen, die unter dem Sammelbegriff „vergessene Opfer“ (Schüler-Springorum 2025, S.174) weniger absichtslos übersehen, als mit voller Absicht von den Behörden im Hinblick auf die Entschädigung der erlittenen Schäden übergangen und deren gestellte Anträge abgewiesen wurden. Für Stefanie Schüler-Springorum belegt dies einen „aktiven Wunsch nach Aufrechterhaltung einer Hierarchisierung“ (Schüler-Springorum 2025, S. 175), die sich auf die im Nationalsozialismus existierende Ordnung bezog.

Kontinuitäten der Rechtsprechung im NS-Regime und der Bundesrepublik

Ein Beleg dafür ist die vorgebrachte Argumentation im Fall von Stefan M. zeigt, dem Arbeitsvertragsbruch zur Last gelegt worden war und ihm mehrjährige Haft in drei Konzentrationslagern eingebracht hatte. Im Jahr 1949 hatte ihn der mit der Wiedergutmachung im Saar-Staat zuständige Ausschuss anerkannt, obwohl keine politische Betätigung gegen den Nationalsozialismus vorlag, sondern, weil er sich weigerte, weiterhin für ein Taschengeld in der Landwirtschaft zu arbeiten. Er wurde verhaftet und musste eine mehrjährige Haft in einem Konzentrationslager antreten.

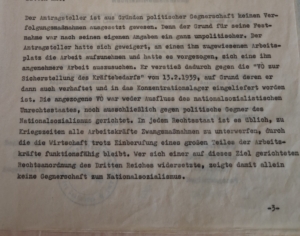

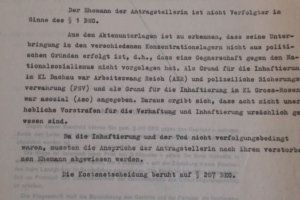

Die Begründung der Ablehnung der Entschädigung für Stefan M. des Landesentschädigungsamt ging auf eine Verordnung aus der NS-Zeit zurück. Quelle: LA SB, LEA 13970

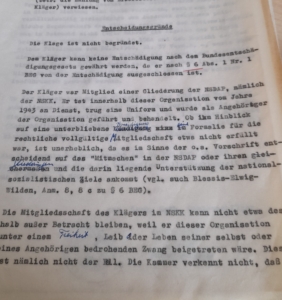

Das war im Jahr 1961 anders, als Stefan M. nun nach dem Bundesentschädigungsgesetz (BEG) auf Entschädigung klagte. Nun wurde ihm sein Status als „Opfer des Nationalsozialismus“ entzogen. Die Begründung knüpfte unumwunden an eine im Nationalsozialismus geltende Verordnung (=VO) an. Die Weigerung von Stefan M. weiterhin als billige Arbeitskraft in der Landwirtschaft eingesetzt zu werden, anstatt einen Elektroberuf zu erlernen, galt den Entscheidern im Landesentschädigungsamt in ihrer Begründung der Ablehnung vom 17.05.1961 als „Verstoß gegen die ‚VO zur Sicherstellung des Kräftebedarfs vom 13.02.1939‘. Die angezogene VO war weder Ausfluss des nationalsozialistischen Unrechtsstaates, noch ausschließlich gegen Gegner des Nationalsozialismus gerichtet. In jedem Rechtsstaat ist es üblich, dass zu Kriegszeiten alle Arbeitskräfte Zwangsmaßnahmen zur Unterbringung durch die die Wirtschaft durch trotz Einberufung eines großen Teils der Arbeitskräfte funktionsfähig bleibt. Wer sich einer auf dieses Ziel gerichteten Rechtsordnung des Dritten Reiches widersetzt, zeigte damit allein keine Gegnerschaft zum Nationalsozialismus.“ (LA SB, LEA 13970)

Am Rande ist noch anzumerken, dass die Verordnung (VO), auf die sich die Entscheider des Landesentschädigungsamtes bezogen, ein halbes Jahr vor Beginn des Zweiten Weltkriegs erlassen worden war.

Für Stefanie Schüler-Springorum ist eine solche Haltung gegenüber bestimmten Opfergruppen als symptomatisch. Sie schreibt: „Nirgendwo spiegeln sich die konkreten Folgen der Elitenkontinuität so deutlich wie in der Geschichte in der Geschichte der Entschädigung. (…) Je mehr sich der westdeutsche Teilstaat politisch, militärisch und wirtschaftlich erfolgreich in die westliche Welt integrierte, desto weniger musste er auf vergangenheitspolitische Belastungen Rücksicht nehmen.“ (Schüler-Springorum 2025, S. 174). Die wenigen im Saarland vorliegenden Anträge auf Wiedergutmachung bzw. Entschädigung der durch KZ-Haft erlittenen Schäden derer, die als „Aso“ stigmatisiert worden waren, wurden durchweg abgewiesen.

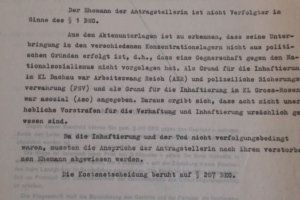

Wert als „asozial“ galt und deswegen in einem Konzentrationslager war, galt gemäß § 1 BEG nicht als Verfolgter aus politischen, „rassischen“ oder religiösen Gründen. Quelle: LA SB, LEA 12619.

Auf verlorenem Posten: Der Antrag auf Entschädigung

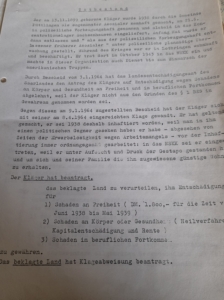

Der 1899 in Püttlingen geborene Josef B. stellte am 27.08.1959 einen Antrag auf Anerkennung als „Opfer des Nationalsozialismus“ und wollte dadurch einen Betrag von 1.800 DM als Entschädigung für seine Inhaftierung im Konzentrationslager Sachsenhausen vom 22. Juni 1938 bis zum 15.Mai 1939 und den dadurch erlittenen Schaden an Freiheit und im beruflichen Fortkommen einklagen.

Streitwert 1.800 DM für ein Jahr im Konzentrationslager. Quelle: LA SB, LEA 13652.

Josef B. lebte dmals von der Fürsorge und hatte nicht regelmäßig Arbeit. Er argumentierte, dass dies aufgrund seiner politischen Einstellung der Fall war und seine Verhaftung und die Einweisung in ein Konzentrationslager nach sich zog „aus Gründen der Weltanschauung“ (LA SB, LEA 13652, Blatt 2) geschah. Doch das war seine Argumentation. Das Landesentschädigungsgericht folgte einer anderen, für ihn missgünstigen. Das war das Problem. Das Urteil des Landesentschädigungsamtes wies die Klage ab und begründete in seinem Schreiben vom 03.01.1964 wie folgt:

„Auf Grund einer Anordnung des Reichskriminalpolizeiamtes durch die Gemeinde Püttlingen, seinem damaligen Wohnsitz, als Asozialer namhaft gemacht und daraufhin in polizeiliche Vorbeugungshaft genommen.“ (LA SB, LEA 13652, Blatt 1) Josef B. hatte nicht bestritten, dass er und seine Familie, zu der damals ein Kind gehörte von der Fürsorge leben musste, und er öfters arbeitslos war, weil man ihn für sein Engagement im Vorfeld der Abstimmung vom 13. Januar 1935 für den Erhalt des Status quo (=der Beibehaltung des Völkerbundmandats für das Saargebiet, um den Anschluss an Deutschland und damit das NS-Regime zu verhindern) bestrafte. Da er daher keine regelmäßige Arbeit vorweisen konnte, wurde er im Rahmen der „Aktion Arbeitszwang Reich“ im Juni 1938 verhaftet und in das Konzentrationslager Sachsenhausen überstellt. Von dort wurde er am 3. Mai 1939 entlassen „und als früherer Asozialer unter polizeiliche Überwachung gestellt.“ (LA SB, LEA 13652).

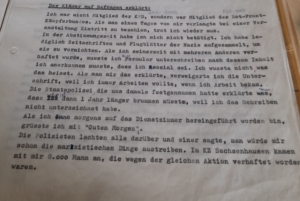

Schilderung seiner Verhaftung durch Josef B. Quelle: LA SB, LEA 13652.

Das Landesentschädigungsamt fügte seiner Ablehnung das bei der Kriminalpolizei eingeholte Strafregister, das unter anderem einen von B. in jungen Jahren begangenen Straßen- bzw. Postraub erwähnt. Josef B. wurde als „Drückeberger“ bezeichnet. Er wolle seine Familie nicht ernähren, nehme Arbeit an, gebe sie jedoch nach kurzer Zeit wieder auf und „treibe sich in Lokalen herum.“ Damit war der Fall für das Landesentschädigungsamt erledigt. Es hieß für Josef B.: „Der Entschädigungsantrag wird mit allen Ansprüchen abgelehnt.

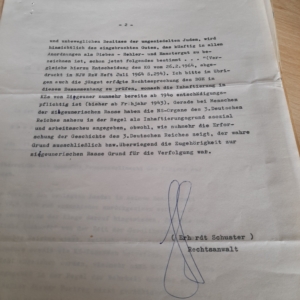

Dagegen stand die kundige und differenzierte Argumentation des Josef B. vertretenen Rechtsanwaltes Erhardt Schusters. Er arbeitete heraus, dass Josef Becker aus politischen Gründen verhaftet wurde und die Bezeichnung „Asozial“/“Arbeitsscheu“ vorgeschoben war. „Asozial“ war auch ein Stigma, um politische Gegner zu markieren, so der Tenor des Rechtsanwaltes. Er argumentierte, dass das Stigma „asozial“ vorgeschoben war und nahm dabei Bezug auf die Minderheit Sinti und Roma, die ebenfalls als „asozial“ stigmatisiert worden waren, aber im Grunde, weil sie der „zigeunerischen Rasse“ angehört haben, inhaftiert worden waren. Analog dazu verwies er darauf, dass es politische Gründe waren, die zur Verhaftung und der Einweisung in ein Konzentrationslager führten und die Bezeichnung „asozial“ nur der Anlass war, einen politischen Gegner zu bekämpfen.

Engagiert, aber chancenlos: Die anspruchsvolle Argumentation des Rechtsanwalts Schuster. Quelle: LA SB, LEA 13652.

Dabei schlug er vor, entsprechende Gutachten vom Institut für Zeitgeschichte München bei dessen Leiter Martin Broszat einholen zu lassen. Auch bezog er sich in seinem Schriftsatz auf Entscheidungen des BGH und zitierte aus der Neuen Juristischen Wochenschrift (NJW). Rechtsanwalt Schuster fuhr gleichermaßen intellektuell wie geschichtswissenschaftlich schwere Geschütze auf, die jedoch an der starren Argumentation der Behörde abprallten. Auch die von Kollegen beigebrachten Zeugenaussagen, die belegen sollten, dass Josef B. nicht „arbeitsscheu“ war, konnten nichts ausrichten.

Die Argumentation der für die Entschädigung verantwortlichen Behörde

Im Lauf des Jahres 1964 verschärft sich die Lage in der gerichtlichen Auseinandersetzung zwischen dem Münchner Rechtsanwalt und dem Landesentschädigungsamt. Nach der Entlassung aus Sachsenhausen hatte Josef B. auf der Grube Viktoria gearbeitet. 1941 kam das dritte Kind der Familie zur Welt. Um mehr Wohnraum für seine Familie zu erhalten, wechselte er im September 1942 auf die Grube Falkenberg in Zirningen im heutigen Departement Moselle. Der Werksobmann hatte ihm dort eine Werkswohnung zugesichert. Einen Monat später folgte seine Familie, zu der mittlerweile drei Kinder gehörten. 1943 wurde ihm nahegelegt, erklärt Josef B. in seinem Antrag, einer NS-Organisation beizutreten oder in das Saarland zurückzukehren. Daraufhin trat er dem NSKK (=Nationalsozialistisches Kraftfahrerkorps) bei. Im September 1944 musste die Familie ins Saarland zurückkehren. Als Mitglied des NSKK fuhr er Verpflegung für die Schanzarbeiter, dann Munition und wurde bei der Evakuierung von Berus eingesetzt.

Diese Mitgliedschaft wurde Josef B. nun zur Last gelegt.

Beurteilung nach Aktenlage: Vom Opfer des Nationalsozialismus zu dessen Unterstützer. Quelle: LA SB, LEA 13652.

Es wurde nicht gesehen, dass er dies aufgrund seiner Hafterfahrung in einem Konzentrationslager und der danach erfolgten polizeilichen Überwachung getan hatte. Er wusste, dass der Verlust seiner Arbeitsstelle für ihn und seine Familie bedeutet hätte: Die Familie hätte wieder Fürsorge in Anspruch nehmen müssen, und er hätte jederzeit wieder aufgrund seiner Arbeitslosigkeit erwiesenen „Arbeitsscheu“ in ein Konzentrationslager eingewiesen werden können. Dabei wurde ihm erneut das Stigma des Asozialen, nun vom zuständigen Gericht auferlegt, weil er dem NSKK beigetreten war: Er sei unzuverlässig, was seinen Eintritt in das NSKK beweisen solle. Dabei wurde ein Zitat aus der Meldung der Gemeinde Püttlingen als „Asozialer“ aus dem Jahr 1939 gegen ihn angeführt: „Er ist auch in politischer Hinsicht recht zweifelhaft.“ (LA SB, LEA 13652, Blatt 4, Urteil LG S 11 O 130/64, 29.01.1964). Auch habe er, so die Begründung des Gerichtes, da er ja nicht politisch verfolgt worden war, keine Nachteile erfahren, wenn er sich geweigert hätte; er war keiner Verfolgung ausgesetzt, argumentierten die Entscheider. Daher wies das Landgericht in einem Urteil vom 29.01.1965 die Klage ab. Dann reichte Rechtsanwalt Schuster Klage beim Oberlandesgericht ein. Dort wurde die Klage am 02.06.1966 zurückgewiesen.

Keine Arbeit, viele Kinder: Diagnose „asozial“ und daher keiner Entschädigung wert

Der Fall von Johann S. aus Saarlouis-Fraulautern verweist auf einen, schon im Fall des Josef B. wichtigen Aspekt im Umgang mit sogenannten „Asozialen“: Wer von der Fürsorge lebte und eine kinderreiche Familie hatte war gefährdet. Das galt nicht allein für die Männer in einer Familie, insbesondere die Väter und Ehemänner, die aufgrund von Arbeitslosigkeit nicht ihrer Aufgabe als Ernährer nachkamen und daher als „arbeitsscheu“ und damit als „asozial“ stigmatisiert wurden, sondern auch für die Ehefrauen und Mütter. Während die Männer das Konzentrationslager erwartete, wurden den Frauen die Kinder weggenommen und der Fürsorge übergeben. Auch wurden die Mütter von vielen Kindern, die in Armut lebten, zwangssterilisiert. Im Fall der Familie von Johann S. wurden die fünf Kinder nach dessen Verhaftung und Einweisung in das Konzentrationslager Buchenwald im Jahr 1939 aus der Familie genommen. Der als Kraft- und Kranfahrer gemeldete Johann S. gelangte am 19.05.1941 von Buchenwald nach Dachau. Dort starb er am 02.07.1942. In der im Saarländischen Landesarchiv erhaltenen Landesentschädigungsakte von Johann S. (LA SB, LEA 15996) finden sich mehrere Schreiben von ehemaligen Nachbarn, die Johann S. und seine Ehefrau belasteten.

Darunter war die eines des Sohnes einer früheren Vermieterin, der Informationen über die Familie nur vom Hörensagen weitergibt und dennoch als vollwertiger Zeuge gegen Johann S. erscheint. (LA SB, LEA 15996, Blatt 59/60): Die Familie zahle seiner Mutter als Vermieterin der Wohnung keine Miete. S. arbeite nicht, weil er bekannte, – auch das nur eine Aussage aus zweiter Hand -, dass er dies nicht wegen seiner Kinder bräuchte, so der Sohn der ehemaligen Vermieterin. Nach dessen Angaben wohnte die Familie bis kurz vor dem Krieg dort. In diesem Zeitraum zwischen Juli und August 1939 musste Johann S. nach Buchenwald gekommen sein. Davon wollte dieser Zeuge nichts gewusst haben, da er dachte, Johann S. sei zur Wehrmacht einberufen worden. Danach wechselte offenbar die Mutter mit den Kindern die Wohnung bis diese von der Fürsorge aus der Familie genommen wurde, weil die Mutter sich nicht um sie kümmerte, so der Vorwurf. Die Akte enthält entsprechenden Schriftverkehr. Damit lagen die Gründe vor, die für eine Abweisung des Anspruchs auf Entschädigung geltend gemacht wurden. Auch hier zeigten sich sehr klar die Kontinuitäten im Umgang mit Menschen, die kinderreich und arm waren. Diese galten im Nationalsozialismus als asozial. Auch nach 1945 blieben sie stigmatisiert.

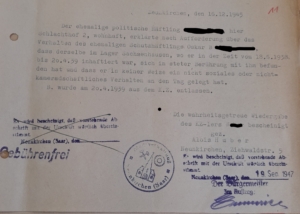

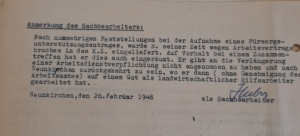

Aus Versehen verhaftet: nicht asozial, aber ohne Erlaubnis die Arbeit gewechselt

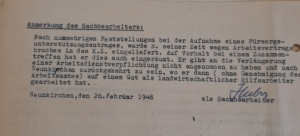

Der Bergmann Oskar B. lebte in Neunkirchen in einer Gegend, in der Arbeiter mit ihren Familien und viele arme Menschen lebten. Die Adresse „Holzgehege“, wie in seinem Fall oder auch „Wellesweiler Straße“ verwiesen unmittelbar auf den sozialen Standort eines Menschen. Oskar B. war vom 18.07.1938 bis zum 20.04.1939 im Konzentrationslager Sachsenhausen in Haft. Er kam bei einer Amnestie aus Anlass des Geburtstages von Adolf Hitler frei. B. hatte seit seinem 18. Lebensjahr als Bergmann auf mehreren Gruben in Neunkirchen gearbeitet, bis man ihn im Jahr 1937 in ein Erzbergwerk in Goslar schickte. Da man ihm dort keine Wohnung für seine Familie bereitstellte und er daher getrennt von seiner Familie war, gab er Anfang 1938 die Arbeit ohne Erlaubnis auf und kehrte nach Neunkirchen zurück. Dort fand er Arbeit in der Landwirtschaft. Da er diese Entscheidung ohne Erlaubnis des Arbeitsamtes vollzogen hatte, warf man ihm Arbeitsvertragsbruch vor und wies ihn in das Konzentrationslager Sachsenhausen ein. Dennoch galt er als „asozial“. Es stellte sich dann heraus, so ein in der Landesentschädigungsakte (LA SB, LEA 10784) enthaltenes Schreiben vom Bürgermeister der Stadt Neunkirchen vom 20.02.1948 heraus, dass dessen Bruder Philipp B. als „asozial“ stigmatisiert worden war und deswegen verhaftet werden sollte.

Nicht „asozial“, dennoch nicht entschädigt, da ein „Arbeitsvertragsbruch“ bei Oskar B. vorlag. Quelle: LA SB, LEA 10784.

Oskar B. wurde von diesem Stigma befreit, aber damit veränderte sich für ihn nichts, was die Entschädigung für die Zeit im Konzentrationslager betraf. Nach seiner Entlassung 1939 wurde er zur Wehrmacht einbezogen und von dort krankheitsbedingt 1944 entlassen. Von 1945 bis 1948 arbeitete er erneut als Bergmann in Neunkirchen, bis er aus gesundheitlichen Gründen ausscheiden musste. 1958 beantragte er Invalidenrente, die im 1963 gewährt wurde. Nur eine Entschädigung für das Jahr Konzentrationslager erhielt er nicht, während ihm bekannte Mitgefangene eine Entschädigung dafür erhielten. Das empfand er als ungerecht und wandte er sich in mehreren Schreiben mit der Bitte um Unterstützung an das Innenministerium. So schilderte er in seinem Schreiben vom 24.03.1963 seinen Lebenslauf und die Umstände, die zu seiner Inhaftierung geführt hatten (LA SB, LEA 10784, Blatt 41). Seine Forderung blieb folgenlos.

Oskar B.: Das Stigma des „Asozialen“ abwehren durch Zeugenaussagen. Quelle: LA SB, LEA 10784.

Sein Antrag auf Entschädigung wurde 1965 abgelehnt mit der Begründung, dass er wegen Arbeitsvertragsbruchs in Haft war, was nicht als nationalsozialistische Verfolgungsmaßnahme galt.

Andreas L: straffällig und in vier Konzentrationslagern, nicht entschädigt

Dieselbe Argumentation lag der Ablehnung des 1958 von der Witwe von Andreas L. aus Saarbrücken gestellten Entschädigung zugrunde. Vor seiner Verhaftung hatte L. als Kellner gearbeitet, war aber bei der I.G. Farben in Rottweil eingesetzt. Dorthin hatte ihn seine Frau begleitet. Jedoch bekam er von der Arbeit mit Säuren Ausschlag an Händen und Armen. Daher gab er seine Arbeit einen Tag vor der Dienstverpflichtung auf. Das Ehepaar reiste zurück und der L. wurde am nächsten Tag in Saarbrücken verhaftet. Im Alter von 41 Jahren kam er 1939 in das Konzentrationslager Dachau.

Von dort gelangte er nach Mauthausen in Österreich bei Graz, dann nach Neuengamme bei Hamburg, dann wieder zurück nach Dachau und schließlich in das Konzentrationslager Groß-Rosen in Polen. Dort verstarb er am 23.05.1942. Andreas L. durchlief vier Konzentrationslager bevor er starb. Doch das war kein Grund für eine Entschädigung.

Wert als „asozial“ galt und deswegen in einem Konzentrationslager war, galt gemäß § 1 BEG nicht als Verfolgter aus politischen, „rassischen“ oder religiösen Gründen. Quelle: LA SB, LEA 12619.

Viel mehr war sein Tod „nicht verfolgungsbedingt“, wie es 1958 hieß, denn L. sei kein Verfolgter, wie es der Paragraph 1 des Bundesentschädigungsgesetzes verlangt.

Das heißt, entschädigt wird nur, wer aus politischen Gründen, aus Gründen der „Rasse“, der Weltanschauung oder der Religion verfolgt wurde. Dagegen stand die Liste von Haftstrafen von Andreas L., die Opium- und Kokainhandel, Zuhälterei, Misshandlung ausmachten und ihn für insgesamt ein Jahr und zwei Monate ins Gefängnis gebracht hatten.

Nicht „asozial“, dennoch nicht entschädigt, da ein „Arbeitsvertragsbruch“ bei Oskar B. vorlag. Quelle: LA SB, LEA 10784.

Andreas L. galt als „AZR“, „ASO“ und „BV“, dessen „nicht unerhebliche Vorstrafen (…) für die Verhaftung und Inhaftierung ursächlich gewesen sind.“ (LEA LA SB, 12619)

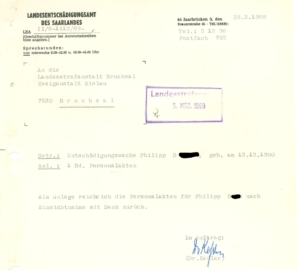

„Berufsverbrecher“ wegen Bagatelldelikten: Keine Entschädigung für die KZ-Haft von Philipp B.

Das galt auch für Philipp B. aus Saarwellingen. Er lebte von seiner Familie getrennt in Mannheim mit einer neuen Lebensgefährtin zusammen. Dort beginn er kleinere Bagatelldelikte, wie das Erschwindeln einer Lederjacke aus dem Fundbüro, Fälschen einer Kleiderkarte, wofür ein Unterrock und ein paar Strümpfe erworben wurden. Es folgten Gefängnisaufenthalte, zuletzt im Strafgefängnis Kislau. Dort wurde Überhaft angeordnet, worauf die Überführung nach Dachau erfolgte. Dort war er vom 19.02.1944 bis zur Befreiung des Lagers am 29.04.1945 inhaftiert. Dazu liegt eine Strafakte im Generallandesarchiv Karlsruhe vor. Darin auch ein Schreiben aus dem Jahr 1969, in dem sich das Landesentschädigungsamt nach den Haftgründen erkundigt. Offenbar lag ein Antrag von Philipp B. auf Entschädigung vor. Die Antwort des Amtes in einem Schreiben vom 28.02.1969 nach Einsicht war vielsagen: „Mit Dank zurück.“ Auch Philipp B. erhielt keine Entschädigung.

„Mit Dank zurück“: Auch Philipp B. hatte als „Asozialer“ keinen Anspruch auf Entschädigung. Quelle: GLA Karlsruhe, Bestand 521.

Der Umfang des nicht entschädigten Unrechts ist gewaltig: Bis 1943 sollen, Schätzungen zufolge, zwischen 63.000 und 82.000 sogenannte „Berufsverbrecher“ und „Asoziale“ in Konzentrationslager inhaftiert gewesen sein. (Wagner 1996, S. 343 zitiert in Hörath 2017, S. 11). Viele überlebten diese Zeit nicht. Diejenigen, die es taten, wurden dafür weder als Opfer anerkannt noch für ihr Leid entschädigt. Mit der Anerkennung der von dieser Stigmatisierung Betroffenen als „Opfer des Nationalsozialismus“ im Dezember 2020 stand fest: Niemand war zu Recht in einem Konzentrationslager.

Literatur

- Julia Hörath: „Asoziale“ und „Berufsverbrecher“ in den Konzentrationslagern 1933 bis 1938. Göttingen 2017.

- Frank Nonnenmacher (Hrsg.): Die Nazis nannten sie „Asoziale“ und „Berufsverbrecher“. Verfolgungsgeschichten im Nationalsozialismus und in der Bundesrepublik. Frankfurt/Main 2024.

- Stefanie Schüler-Springorum: Unerwünscht. Die westdeutsche Demokratie und die Verfolgten des NS-Regimes. Frankfurt/Main 2025.

- Patrick Wagner: Volksgemeinschaft ohne Verbrecher“. Konzeption und Praxis der Kriminalpolizei in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus. Hamburg 1996.